前回まで説明したアナログシンセ波形を加工していきましょう。

オシレータから出力された波形はフィルターセクションで音色を調整しますが、今回はフィルターセクションの基本を解説していきましょう。

フィルターセクションの役割とは?

Spireの音色作りは、アナログシンセサイザーと同様のプロセスで進められるので、オシレータからの信号はフィルターに入力され、音色の調整が行えます。

音色とは「明るい、暗い」といった音の明度のことで、言い換えるとフィルターセクションは音の明るさを調整するセクションと言えます。このセクションではカットオフフリケンシーとレゾナンスという2つのパラメータが音色の調整を行う際の重要なポイントとなります。

Spireでは2基のフィルターを持っていますが、最初は1つのフィルターでノブを動かしてみると、どのような変化をするのかがわかりやすいでしょう。操作するパラメータは、cut1がフィルター1のカットオフフリケンシー、res1がフィルター1のレゾナンスとなります。

カットオフフリケンシーとはフィルター効果のピークとなる周波数を設定するパラメータです。例えばオシレータ波形をローパスフィルター(次項参照)に通すと、カットオフフリケンシーで設定した周波数より下の成分を通過させた(=下の成分を残した)状態となります。

実際のcut1の動きとしては右側に回し切った状態から左に回していくと徐々に高域の成分が減少して柔らかい丸みを持った音色に変化していきます。

図3c

文中の説明のようにローパスフィルターが設定されていた場合、cut 1を右側に回し切ったオシレータ波形が元々の状態から(図3a)、図3bのように左に回していくと徐々に波形の高域成分が減少していき、図3cではほとんどサイン波のような丸みを帯びた音色となる。

続いてレゾナンスですが、カットオフフリケンシーで設定したピークとなる周波数付近の成分を強調して目立たせることができます。

図4b

ローパスフィルターを設定し、cut 1をセンター付近にしてレゾナンス(res 1)を変化させていく。図4aから4bのように徐々に右へ回していくと、ストレートな波形の音から徐々にクセのある成分が加わっていき、やがてその強調された成分が自己発振してシンセらしい独特なサウンドとなる。尚、レゾナンスを上げ過ぎると設定によってはアンプやスピーカーなどを損傷する音が不意に発声することがあるので、調整の際にはその点に十分留意して進めると良いだろう。

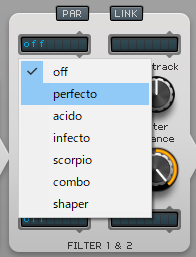

尚、Spireで初期状態からエディットする際にはフィルターのタイプが指定されていませんので、まずはフィルターのタイプを選びましょう。フィルターモードは6種類から選べますが、最初はperfectoあたりから探っていくと良いでしょう。

次回はフィルタータイプについて解説したいと思います。