u-he製品をアルファベット順に紹介している本連載。

前回はZebra2のその5で、メイングリッドのOSCとは別にLowerペインのOSCパネルでウェーブフォームの作成や選択方法などの詳細を紹介しました。

今回はまた最初に戻ってACEのその6です。

ACEはこれまでその1でプリセットの概要と操作方法、その2でオシロスコープとグローバルセクションについて、その3でバーチャルパッチケーブルの基本について、その4でsynthページからLFOとMultiples、その5でVCOの解説を行いました。

6回目の今回は前回のVCOに続いて2つのVCFの機能を解説します。

VCF(フィルター)解説

ACEはほとんど同じ機能を持ったVCF(フィルター)が2基用意されています。

上をVCF1、下をVCF2と呼びます。

それぞれのVCFの違いはVCF2にCutoffノブのモード変更があるという点で、それ以外の機能は同一です。

先にザッと機能を説明します。

Filter Input:フィルターインプット。VCOやモジュレーション・ソースを自由に接続できます

Gain:12時方向より左でフィルターへのインプットレベル、右方向でオーバードライブ

Cutoff:カットオフコントロール。VCF1はユニポーラで値0から150、VCF2はバイポーラで-150から150の値でコントロールします

Cutoff Mode(VCF2のみ):以下の3種類のモードを選択できます

Cutoff:VCF1と同じように動作します。Cutoffノブはバイポーラで動作します

Offset:VCF1のカットオフに追従します。VCF2のカットオフノブはVCF1とのオフセット量を調整します

Spread:Offsetと似ていますが、VCF2のカットオフノブの値がVCF1にも影響を与えます

Resonance:レゾナンス。レゾナンス・モジュレーション・インプットにモジュレーション・ソースを接続している場合、0からレゾナンスノブで設定した値までをコントロールします

Resonance Modulation Input:レゾナンスをコントロールするモジュレーション・ソースを接続できます

Cutoff Modulation 1/2 Amount:フィルターをモジュレーション・ソースでコントロールする場合の量を調整します。インプットに何も接続していない場合、amount 1はADSR2、amount 2はLFO2が内部結線されています

Cutoff Modulation 1/2 Input:ADSR2、LFO2以外のモジュレーションソースを使用する場合にソースを接続します

Cutoff Keyfollow:E3を中心としてMIDIノートでカットオフをコントロールする量を調整します

Lowpass Output:ローパスフィルターを使用する場合はこのアウトプットを使用します。(ACEはデフォルトでミキサーからの信号がVCA1に内部直結されていますが、VCF2へのシリアル(直結)接続をする場合などに使用します)

Lowpass Mode Selector:以下の4種類からローパスのモードを選択します

LP1 6dB/octave (1-pole lowpass)

LP2 12dB/octave (2-pole lowpass)

LP3 18dB/octave (3-pole lowpass)

LP4 24dB/octave (4-pole lowpass)

HP/BP/BR Output:ハイパス、バンドパス、バンドリジェクト(ノッチ)を使用する場合はこのアウトプットからVCAなどに接続します

HP/BP/BR Mode Selector:ハイパス、バンドパス、バンドリジェクト(ノッチ)からモードを選択します

内部結線とパッチケーブルの優先順位について

ACEはバーチャル・モジュラー・シンセサイザーですので、パッチケーブルを接続して使用します。

モジュラーシンセはシンセについて詳しくなければ接続方法も分からないですし、闇雲につないでみても音すら出ないということもあります。

その点ACEは予め内部で必要最低限の接続が行われているので起動すればすぐ音が出ます。

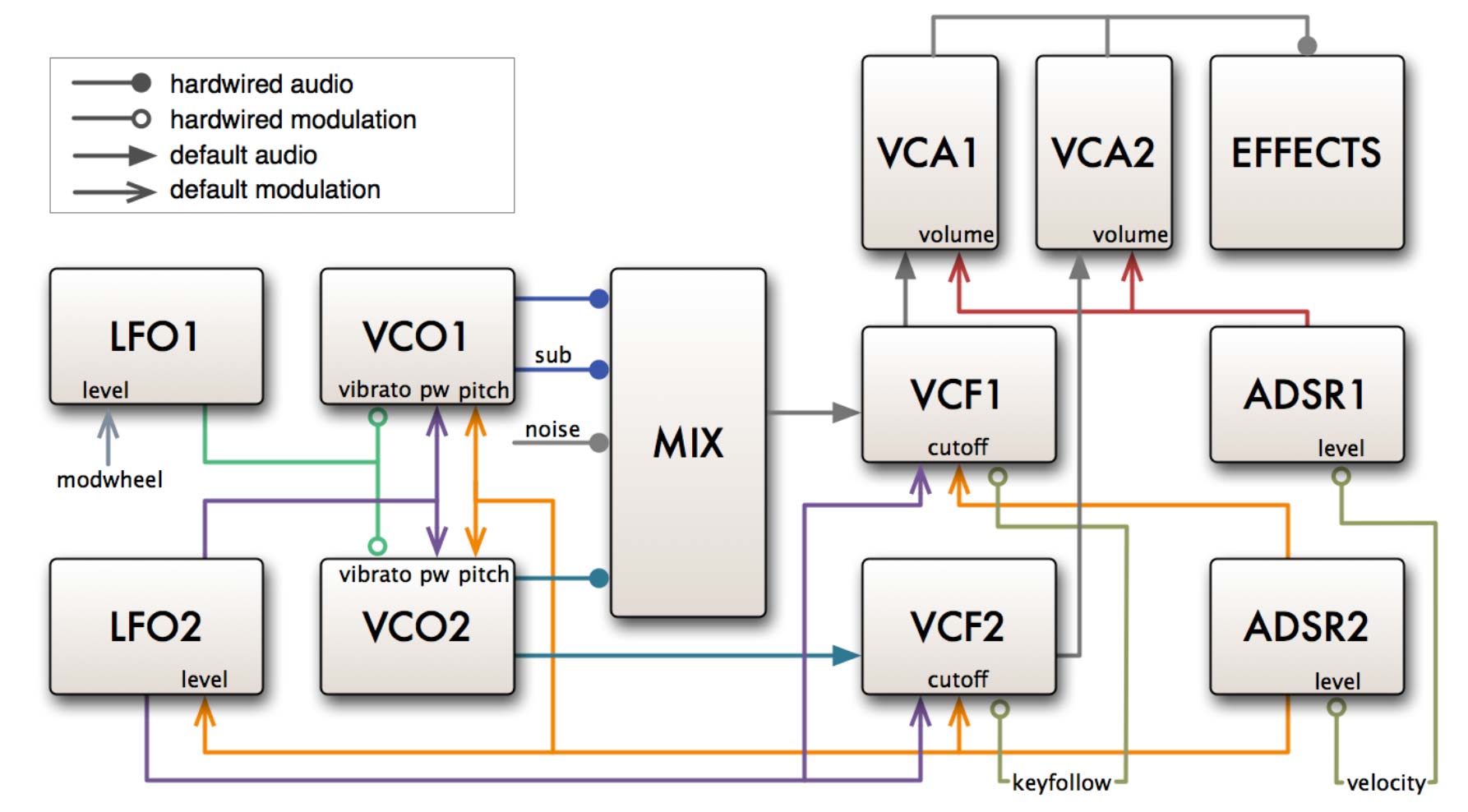

この辺りはACEその3の中で触れていますが、ACEの内部結線図をここでも載せておきます。

図の左上にあるhardwired audioとdefault audioの信号を追ってみると、パッチケーブルを何も接続していない場合はVCO1と2、ノイズとサブオシレータがMIXに入り、MIXからVCF1へ渡された信号がVCA1に入っています。

もう一系統VCO2からVCF2に渡された信号がVCA2に渡されていますね。

ということで、MIXの状況にもよりますが、VCA1/2のボリュームが双方上がっている場合、VCO2はVCF1/2をそれぞれ別に通過した信号を2つのVCAに受け渡すことになります。

内部結線されているモジュールはインプットに別のモジュールを接続した場合は内部結線がキャンセルされ、接続されたインプットを優先します。

2つのVCFはそれぞれローパス側のアウトプットが内部結線されているので、例えばこのようにパッチケーブルを接続したとすると…

VCO2からフィルターを通っていないサウンドがVCA1へ、VCF2のBRを通ったサウンドがVCA2に受け渡されて、VCO1とMIXは使用しないという設定になります。

他にもこのような接続をした場合にも…

VCA1は使用せず、VCO2からVCF1に入った信号をVCF2に直結してVCF2のローパス側のアウトをVCA1へ、VCO2からVCF2に入った信号のバンドパスのアウトをVCA2に受け渡すという設定になります。

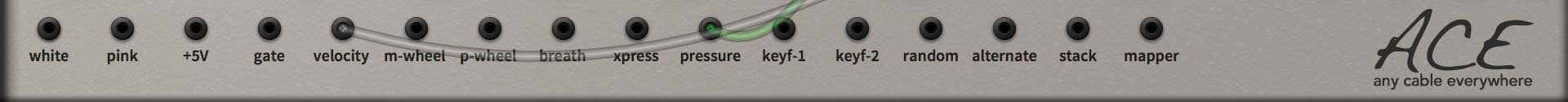

フィルターに動きを与えようと思ったら、カットオフ・モジュレーション・インプット1か2を上げてあげればADSR2かLFO2の設定ですぐにカットオフがオートメーションされますし、それ以外のにもACEその3で紹介した欄外のシグナルソース。

ベロシティやモジュレーション/ピッチホイール、プレッシャー(アフタータッチ)やランダムなど、良く使うソースはここに集まっているので、使用したいソースをカットオフ・モジュレーション・インプットにドラッグして接続してあげればすぐにコントロールできるようになります。

ちょっとしたプラモデル感覚というか、モジュラーシンセ独特の面白さがありますね。

ACEに興味を持ってくれた方は製品ページからデモバージョンをダウンロード/インストールして実際に試してみてください。

初めてACEに触れる方はプリセットを選択してサウンドを体感して欲しいのももちろんですが、Patchページの09TemplatesからInitializeを選択して、ケーブルが何も接続されていない状態からパッチケーブルを接続してみてサウンドやコントロールの変化も楽しんでみて欲しいと思います。

それではまた次回!