第9回:その他の機能をチェック(その1)

さて、今回はサウンドメイクの幅を広げるのに役立つその他の機能について解説していきましょう。

Stepper(ステッパー)機能

エンベロープやLFOと同様にモジュレーターとして扱われているStepper機能は、柔軟な波形エディタ装備の最大16ステップまで設定可能なステップシーケンサータイプのモジュレーターです。大まかにいうと複雑な時間的変化が設定できるエンベロープのような変調効果や複雑な周期的変化が設定できるLFOのような変調効果を得られる機能と最初は捉えておくと良いでしょう。

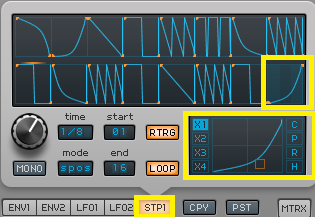

Stepperのステップごとの波形編集は選択したステップ位置の波形が右下に拡大表示されますので、ここで波形のカーブやそのステップの時間分割数を設定します。

図1:16番目のステップを選択して、エディットエリアに表示した状態。

この時間分割数は×2にすると同一ステップ内で2倍の回数、×3で3倍となります。また、波形のカーブを変更したい場合にはマウスをドラッグして意図するカーブになるように描くことで設定可能です。

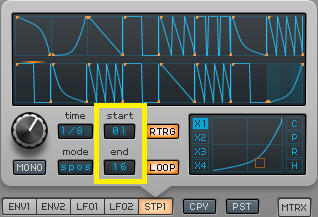

同様に各ステップで個別に調整したらスタートポイントとエンドポイントを設定します。

図2:黄色の枠線で囲んだ部分でスタート、エンドポイントを設定する。

マトリックス機能を使用して設定したStepperをモジュレーションソースとして任意のパラメーターを変調することで独特のサウンド変化が得られます。

図3:マトリックス機能の設定状態。

このマトリックス機能については改めて解説したいと思いますので、ここでは省略します。

Arpeggiator(アルペジエーター)機能

アルペジエーターは、選択したモードの発音順番に合わせて押さえた和音をアルペジオ演奏する他、16ステップシーケンサーとしても使用可能です。

図4:黄色の枠線で囲んだ部分でArpeggiatorのモードを選択する。今回はステップシーケンサーモードで使用した。

ステップシーケンサーは、例えばCm7 → Dm7などのように同じコードタイプのコードが平行移動するようなコード進行の場合、コードチェンジに合わせてルートの音を変えるだけでフレーズも移調されるため、予め基になるフレーズを作成しておけば曲の進行に沿ったシーケンスフレーズを容易に作成することができます。

StepperとArpeggiatorを使用したトラックメイク例

参考例としてStepperとArpeggiatorを使用したデモトラックを作成してみました。

シンセベースのトラックはStepper、高域のシーケンストラックはArpeggiatorのステップシーケンサーを使用しています。この高域のシーケンスフレーズのパートにはLFO1を使用してオシレーター1の定位を周期的に変化させることによってオートパン効果を付加しています。

また、StepperやArpeggiatorなどを活用したサウンドメイクについては、以下のブログ記事も併せて参考にしてみてください。