エレピの音をエディットするポイント

Numa Playerのピアノ系音色の良さは定評がありますが、今回はエレピ音色をエディットする際のポイントを紹介しましょう。

図1:メインスクリーン

設定のポイント

エディットの参考例として、Bitwig Studio上で作成したトラックにNuma Playerのエレピによるパッド的な質感の白玉コードのパートを加えた場合で説明しましょう。

まずはウーリッツァー系のエレピ音色(ここでは“Wurly 200”を使用)のみを使用した場合は、このようなサウンドになります。

1パート目のみの2ミックスデモ

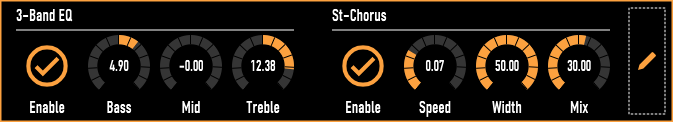

このパートは、SoundページのSound Controlsセクションは特に調整を行なっていませんが、EffectページのEQとコーラスエフェクトでサウンドを整えています。

図2:1パート目のSoundページの設定状態。本文の通りここではエディットを行なっていないが、必要に応じてToneとTineを調整すると良いだろう。

図3:1パート目のEffectページの設定状態。

エレピ系音色の場合は、ToneとTineを調整することによって、よりエレピらしいアタック感やサウンドに仕立てることができます。

しかしながら、少々サウンドに深みや広がりに物足りなさがあるので、もう1パートエレピ系の音色を足してサウンドの不足要素を補完しました。

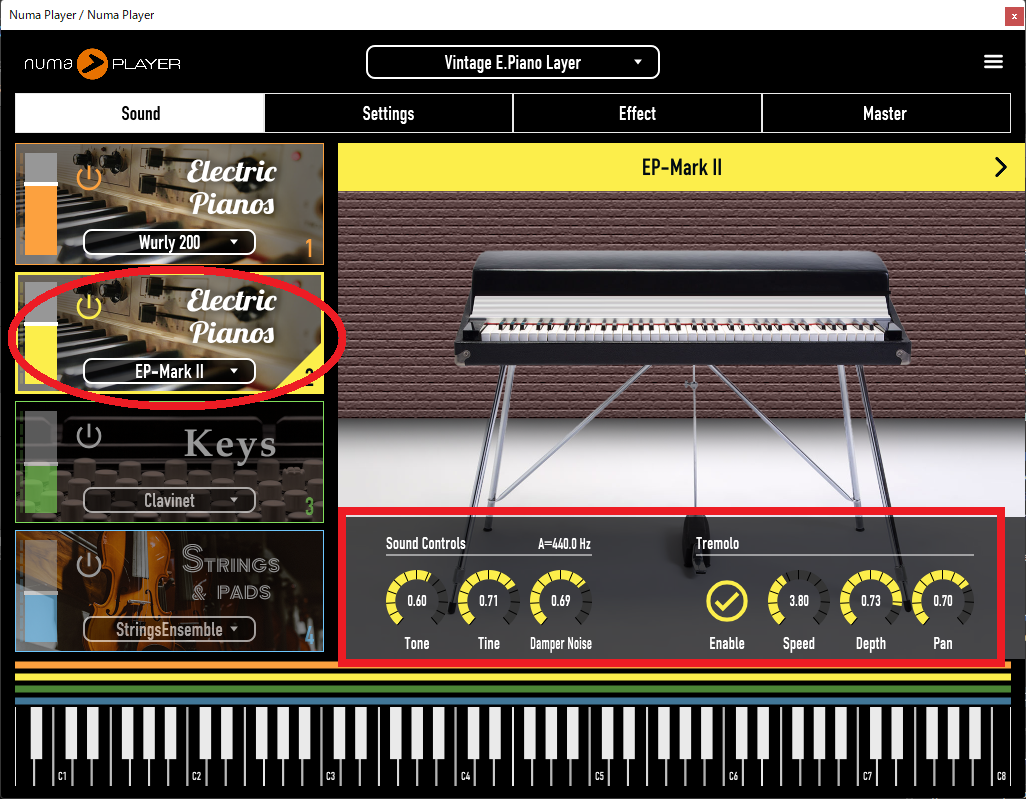

今回はローズ系音色の“EP-Mark II”を選んでレイヤーしてみました。

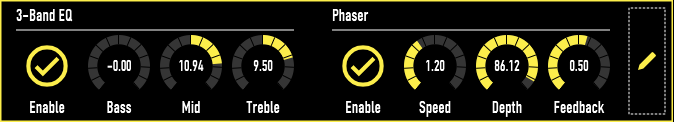

音色の設定はToneとTineの値をデフォルト状態から少しブーストしている点は同じですが、Soundページではトレモロ効果、EffectページではEQとフェイザーを加えています。

図4:レイヤーで加えた2パート目のSoundページの設定状態。エディットした箇所は本文の通り。

図5:2パート目のEffectページの設定状態。

こちらだけをオケの中で鳴らしたサウンドはこのようになります。

2パート目のみの2ミックスデモ

そして、この2パートを適宜ボリュームバランスを調整して、

図6:今回のケースでは図のようなボリュームバランスに設定している。

オケ中で鳴らしたのがこちらです。

2パートとも鳴らした状態での2ミックスデモ

このようにプリセット音色を1パート使用するだけだとサウンド的に物足りなさがある場合には、不足する要素を補うような成分を持つ音色を足してみると良好なサウンドが得られることが多々あります。

Numa Playerの場合であれば、最大で4パートレイヤーの音色が作成できますので、サウンドメイクの際にもアイディア次第で納得いく作り込みができるでしょう。