第3回:簡単な音色エディットの手順やそのポイント

選択したプリセット音色をエディットする

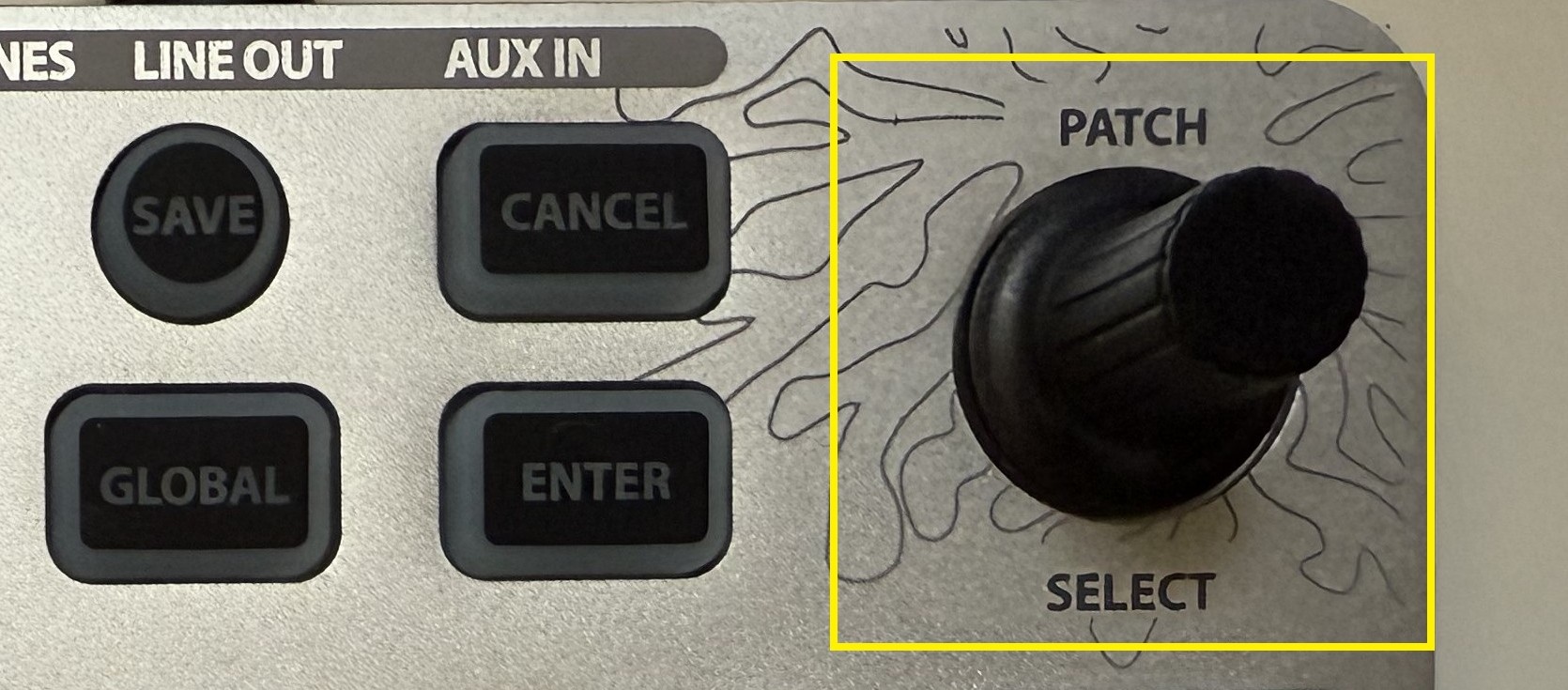

前回紹介したようにプリセット音色は、右上コーナーのノブを左右に回して切り替えます。

任意の音色を選択して演奏してみると、おおよそのサウンドは似ていてもイメージする音色として物足りない場合があるかと思います。

そのような場合は、Xsynthのシンセパラメーターをエディットしてサウンドをイメージに近い状態にしていくことが必要となります。

Xsynthの各種パラメーターのエディットを行うコツ

プリセット音色をエディットする場合、具体的には次のようなニーズが多いようです。

- サウンドを明るい(暗い)音色にしたい。

- 音の立ち上がりを速く(遅く)、あるいは音の余韻を短く(長く)したい。

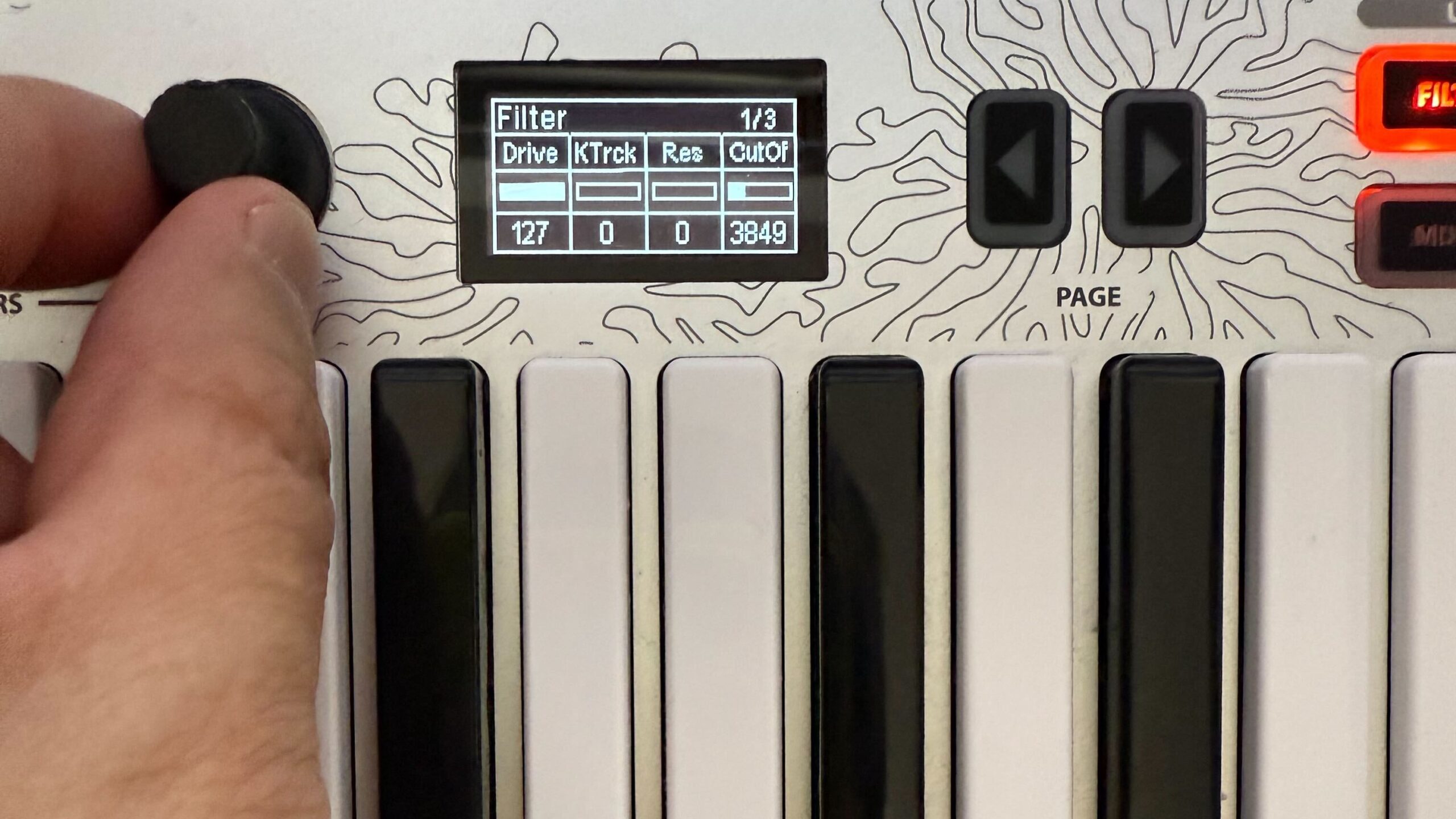

上記の1についてはフィルターのカットオフを調整することでそのサウンドが得られますが、実際にXsynth本体の操作手順としては、[FILT]ボタンを押し、

ディプレイ左横にあるノブの一番右にあるノブを調整してCutOffの値を増減させることで調整できます。

また、2についてはエンベロープを調整することで意図するエディットが行えますが、Xsynthに3基用意されているENVのどれをエディットすればよいのかを最初に把握する必要があります。

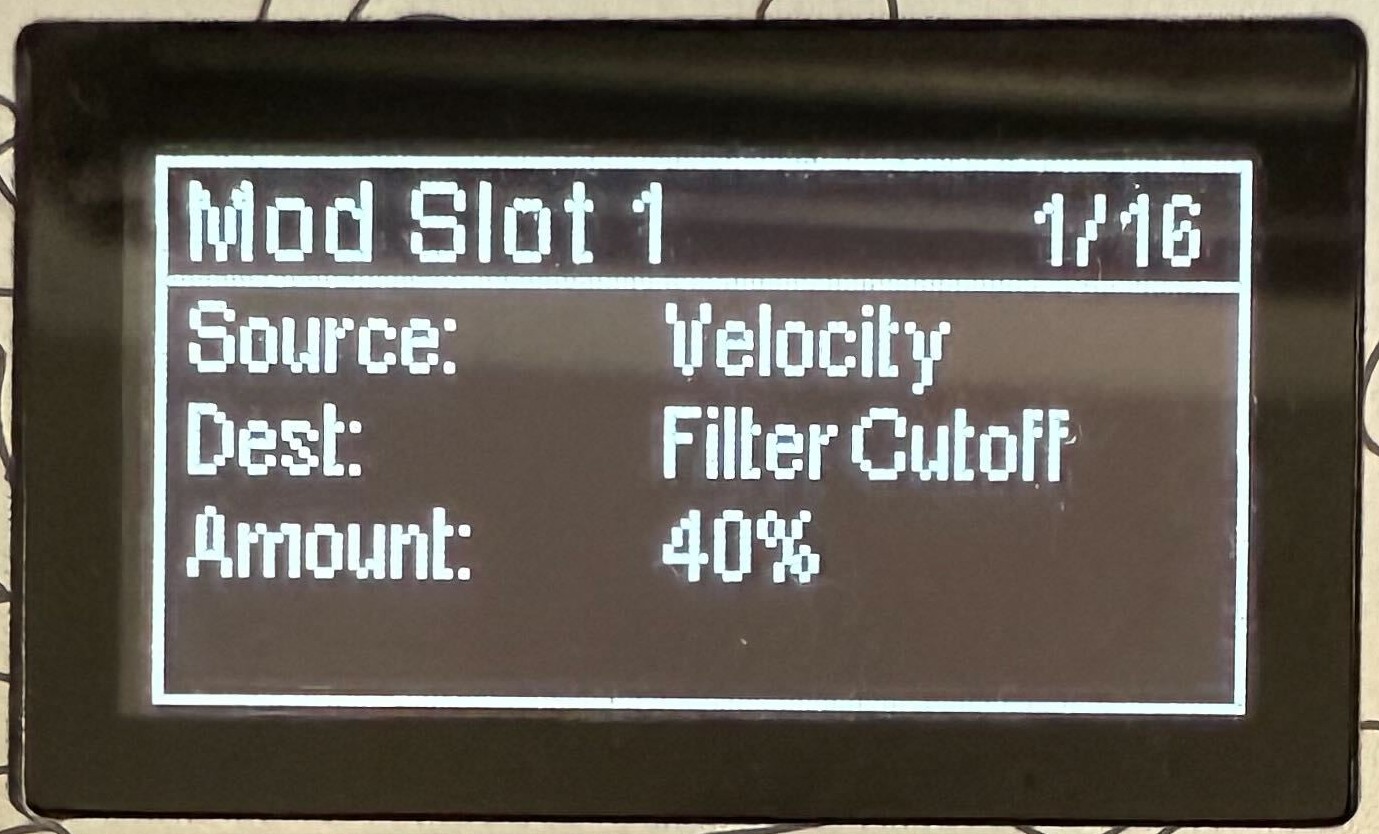

そのためには[MOD]ボタンを押して、

各ENVの変調先がどこなのかをエディットを行う前に確認しておくと、どのENVをエディットすればよいのかを把握することができます。

例えばXsynthでは、多くの場合、Env1はアンプボリュームに接続し、ENV2がフィルターカットオフに接続されているケースが非常に多いのですが、マトリックスモジュレーションが可能ですので、その他のパラメーターの変調に使用されている場合もあるかもしれません。

ENV 2がどのパラメーターを変調しているかが不明な場合であれば、SourceとしてENV 2が設定されているページを見つけて、そのページのDest(変調を受けるパラメーター)にどのパラメーターが設定されているかを確認できます。

ENV以外にもLFOによる変調先なども同様の方法で確認できますので、Xsynth本体でエディットを行う場合には、まず[MOD]ページの設定を確認してから始めるとスムースに進められるようにすると良いでしょう。

まずはチョイ足しエディットから始めてみよう

プリセットバンクAの008番のシンセベース「Fatness」を例にチョイ足しエディットを試してみましょう。

名前の通り、低域の音圧感のあるシンセベースでアタック感もあって良いのですが、音色の変化が少々速めに設定されており、全体的なトーンが暗めのサウンドになっています。

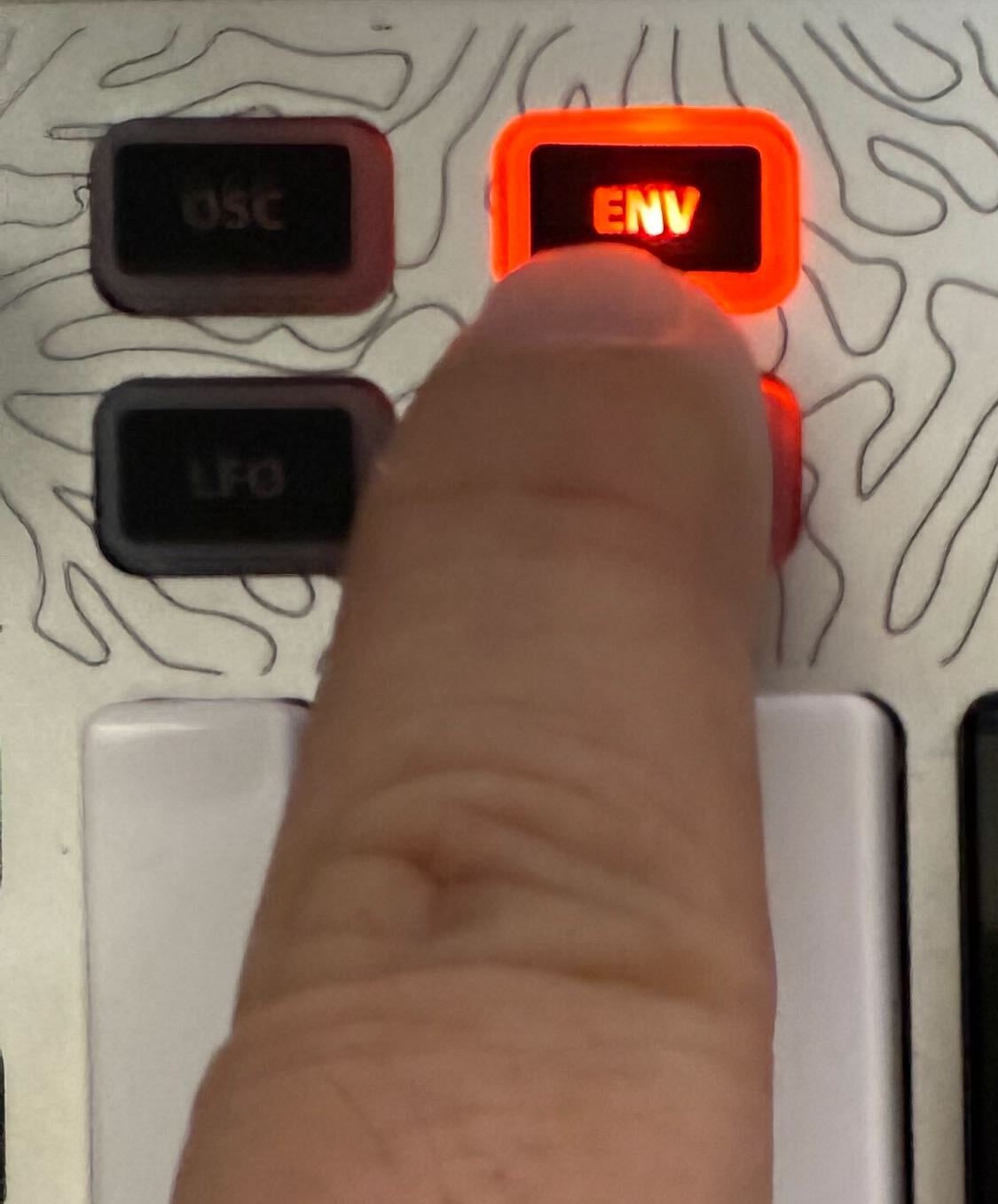

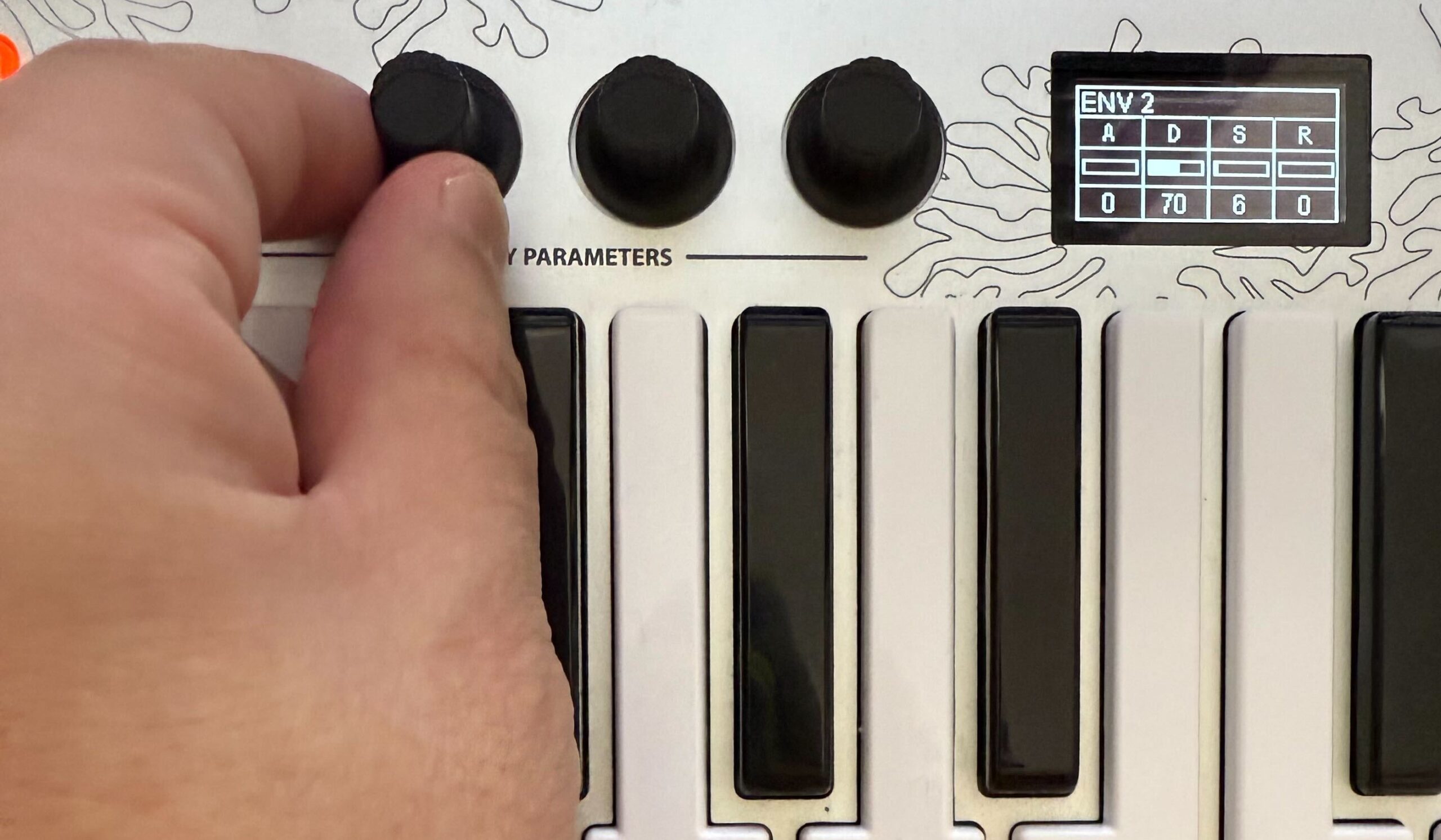

ディケイを少し遅くすることで少し音色の明るさが持続するようにしたい時には、ENVボタンを押して、エンベロープの設定を確認してみましょう。

XsynthではENV 1はアンプの変調用となっているので、ENVボタンを2回押してENV 2の設定画面表示にします。

ディプレイ左横にあるノブの左から2番目のノブを調整してディケイタイムを長くします。

実際のサウンドの状態は、チョイ足しエディットを行う前とエディット後を聴き比べてみてください。

チョイ足しエディットを行う前:

エディット後:

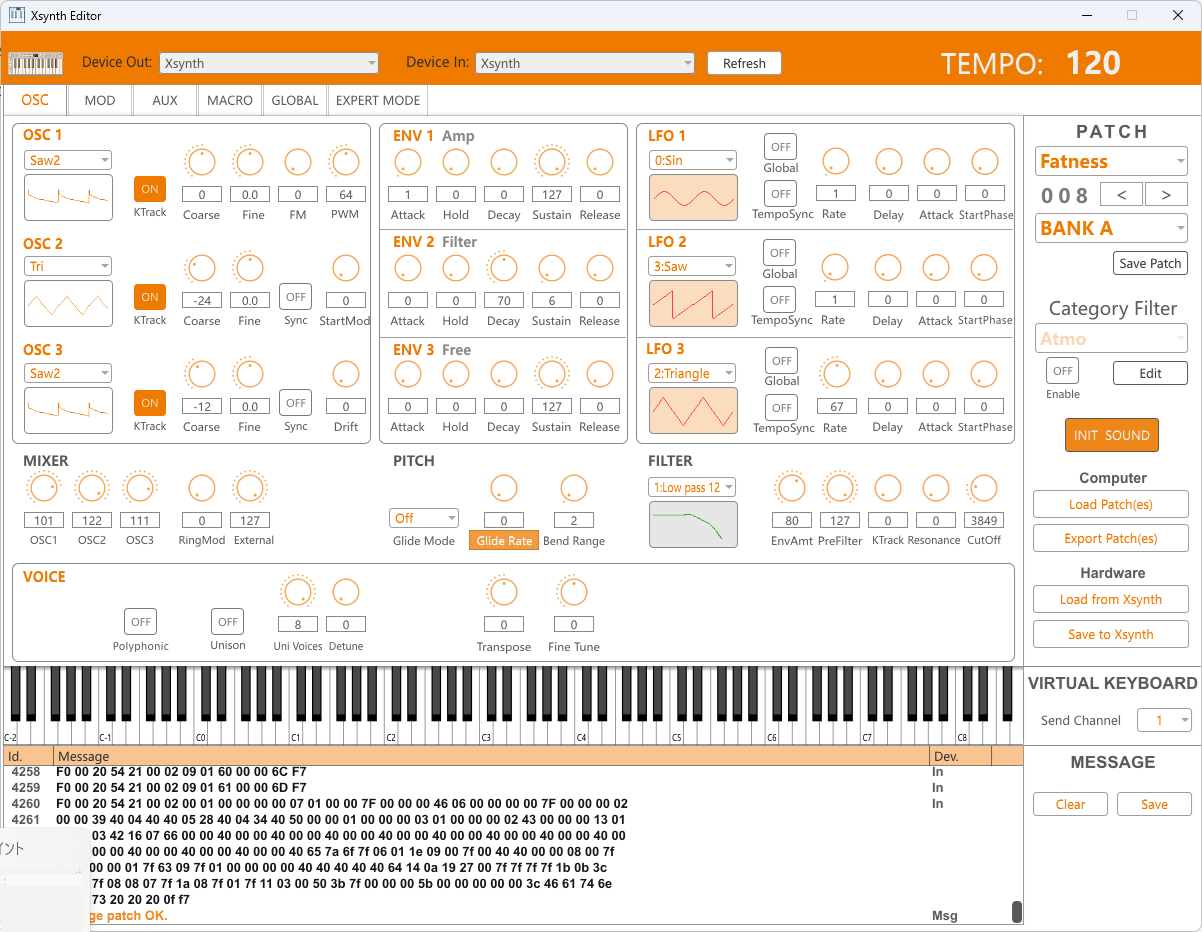

Xsynth Editorを使用して本格的な音色エディットを行う

チョイ足しエディットの場合であっても、エディット作業を進めていくと、結果的にXsynth上で調整できるパラメーターが多岐に渡ったり、複雑な設定になるケースも少なくないでしょう。

そこで有効なのが、「Xsynth Editor」です。

シンプルなチョイ足しエディットはもちろん、本格的なサウンドメイクを行なう際にも効率良いエディットが行えますので、活用しない手はありません。

次回から、このXsynth Editorを使用した音作りを紹介していきたいと思います。