第2回:Xsynthの基本機能や操作方法

今回は、Xsynthを使いこなしていく上で基本となる本体の機能や操作法などを紹介したいと思います。

プリセット音色を選んで演奏する

まずはXsynthでどのようなサウンドが出せるのか、プリセット音色をチェックしてみましょう。

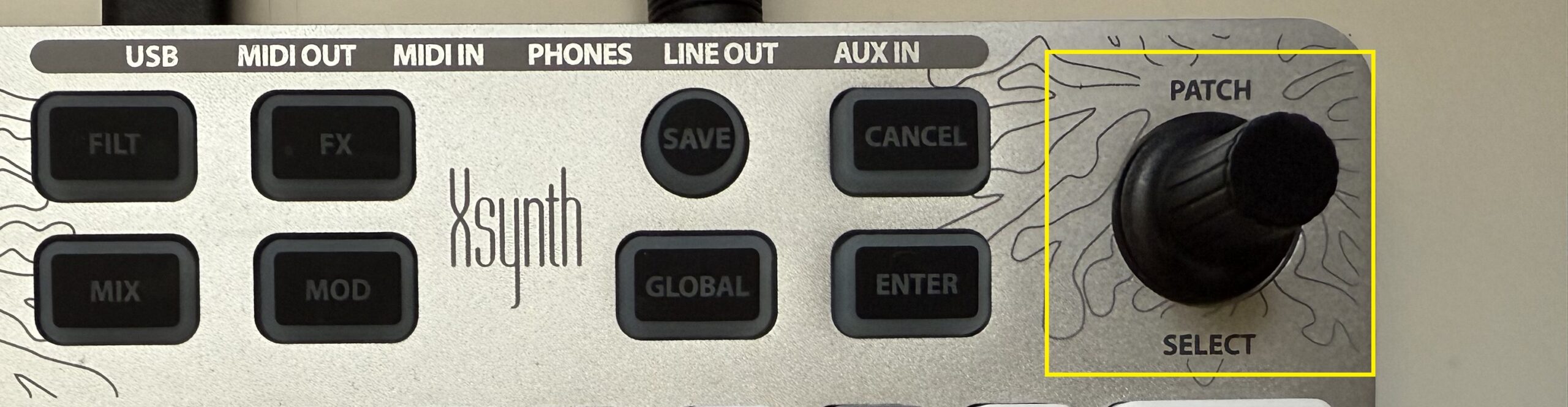

プリセット音色を選ぶには、右上コーナーに配置されているノブを左右に回してプリセット音色を切り替えます。

図1:黄色の枠線で囲んだ部分のノブを回してプリセットを選択する。

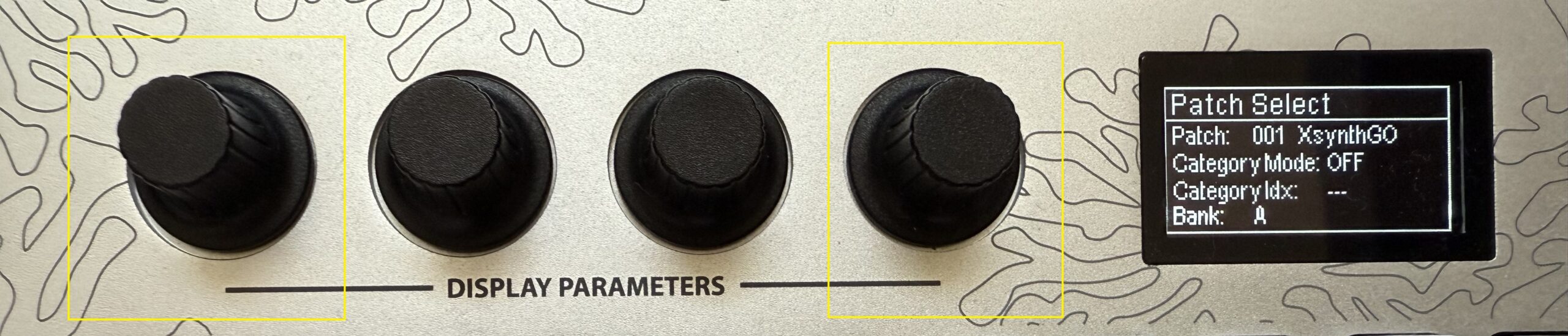

Pacth Selectのページがディスプレイに表示されていれば、ディスプレイの左側に配置されている4個のノブの中で一番左のノブを使用して切り替えることもできます。

また、プリセットバンクを切り替えたい場合には、一番右側のノブを回してバンクを選びます。

図2:黄色の枠線で囲んだ部分の左の方でプリセットの切替、右の方でバンクの切替を行う。

各種コントローラーを使用する

鍵盤部の左側にはPITCH(ピッチベンド)、MODULATION(モジュレーション)、HOLD(ホールド)、OCTAVE(オクターブ)、GLIDE(グライド)、ARP(アルペジエーター)などを使用するためのボタンが並んでいます。

図3:黄色の枠線で囲んだ部分が各種コントローラーのボタン群となっており、下からPITCH(ピッチベンド)、MODULATION(モジュレーション)、HOLD(ホールド)、OCTAVE(オクターブ)、GLIDE(グライド)、ARP(アルペジエーター)の順で配置されている。

これらのボタンの中で、鍵盤部で演奏する音域を設定するオクターブ アップ/ダウンのボタンを押すとディスプレイにトランスポーズした値が表示されます。グライドとアルペジエーターを押すとディスプレイ部分に演奏設定を行うパラメーターとともにオンオフの状態が表示されます。ディスプレイに表示されているパラメーターについてはディスプレイ左の4つのノブを使用して調整が行えます。

図4:アルペジエーター機能を選択している状態。ディスプレイ部分には設定項目が表示されている。

図5:グライド機能を選択している状態。ディスプレイ部分には設定項目が表示されている。

ピッチベンドやオクターブ アップ/ダウンについてはボタンの右側を押すと+方向の変化、左側を押すと-方向の変化になります。

図6:図はオクターブボタンの+側を1回押して音域を1オクターブ上にシフトした状態。ボタンを押すごとにディスプレイ部分にシフトした値が表示されるので、設定状態はそこで確認する。

シンセサイザー部分の各種パラメーターのエディットを行うには

左上コーナーのボリュームの部の右側にOSC(オシレーター)、ENV(エンベロープ)、LFO、MACROの各セクション、

図7a:黄色の枠線で囲んだ部分がOSC(オシレーター)、ENV(エンベロープ)、LFO、MACROの各セクションとなる。

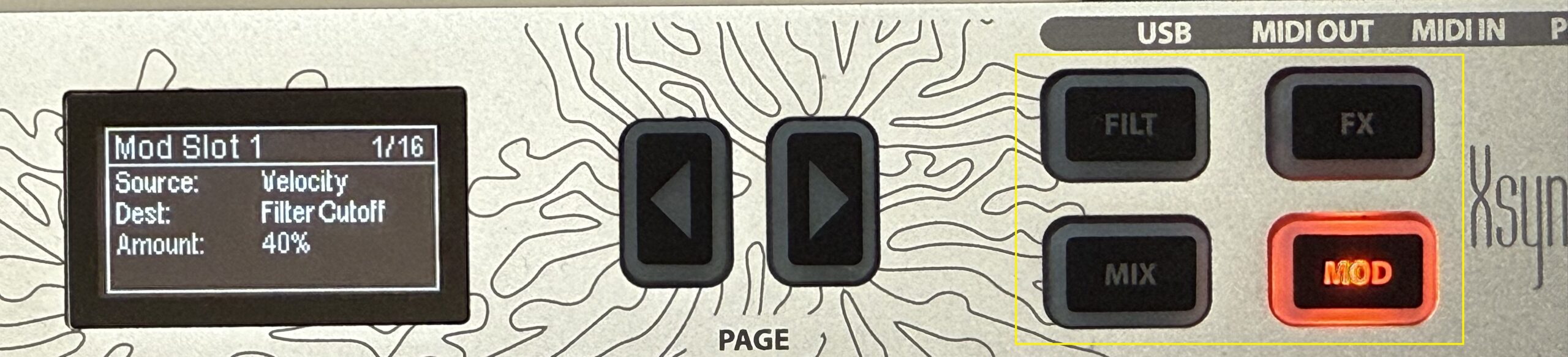

中央のページ切替ボタンの右側にFLT(フィルター)、FX(エフェクト)、MIX(ミキサー)、MOD(モジュレーションマトリックス)の各セクションにアクセスするボタンが配置されています。

図7b:黄色の枠線で囲んだ部分がFLT(フィルター)、FX(エフェクト)、MIX(ミキサー)、MOD(モジュレーションマトリックス)の各セクションとなる。

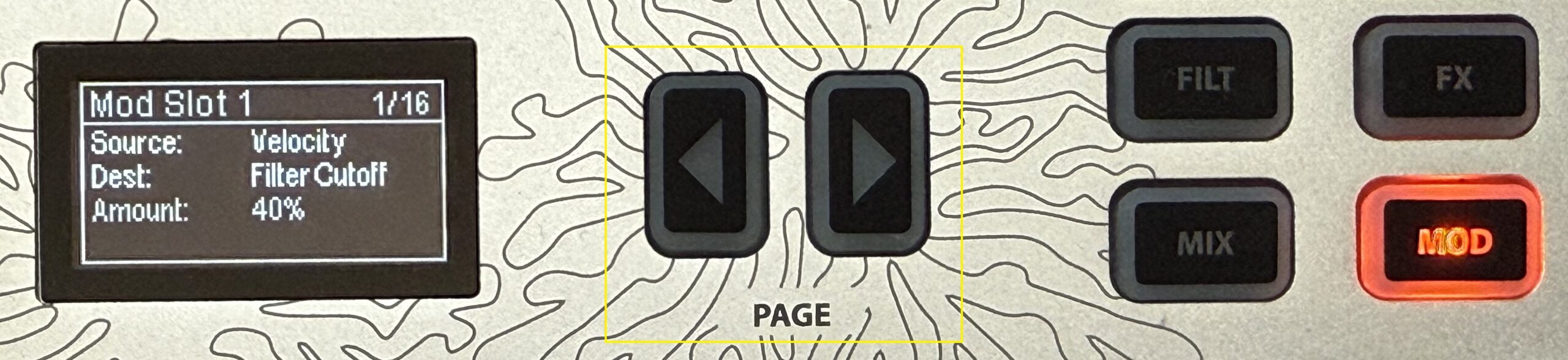

各種コントローラーのボタンなどと同様に各セクションのボタンを押すと、パラメーターがディスプレイに表示されますので、左側の4つのノブで値を調整します。パラメーターが多い場合にはPAGEボタンで切り替えながら、調整したいパラメーターを呼び出しましょう。

図7c:黄色の枠線で囲んだ部分がページ切替ボタン。図ではモジュレーションマトリックスのページ切替を行っている状態。

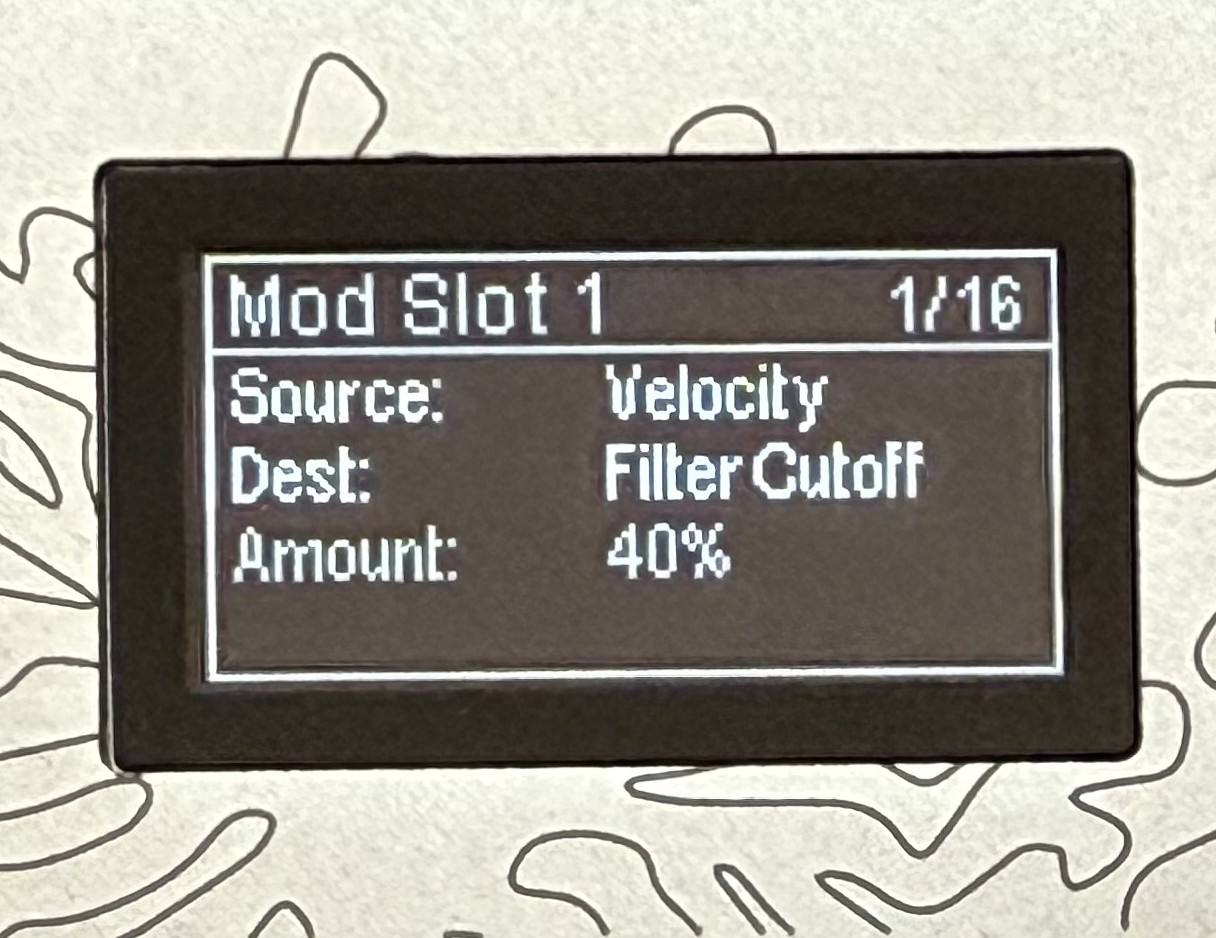

ちなみに、基本的にディスプレイに表示されるパラメーターは4つとなっており、ディスプレイに表示された各パラメーターの並び順に4つのノブも対応します。また、MOD(モジュレーションマトリックス)など設定パラメーターが多く複数のページに渡る場合には、文字列が縦に並んで設定パラメーターが表示されるものもあります。

図8

これらの場合には一番上のパラメーターと一番左のノブが対応し、以降のパラメーターはそれらに準じて対応していることも覚えておくと操作がスムースに行なえます。

Xsynthの全体に関わる設定の調整を行うには

冒頭でプリセット音色を切り替える際に使用したノブの左側にはXsynth全体の設定を行うGLOBAL(グローバル)ボタンの他、SAVE(セーブ)、CANCEL(キャンセル)、ENTER(エンター)ボタンが配置されています。

図9:黄色の枠線で囲んだ部分がGLOBALボタン。Xsynth本体の設定などを行なったり、確認する場合はこの中のメニューで行う。

SAVEはエディットした音色などの保存時に、CANCELは保存するのを回避する場合などに、ENTERはエディット内容を確定する場合などに使用します。

なお、GLOBALに用意されているパラメーターはモジュレーションマトリックスと同様に文字列が縦に並んで表示される形式を取っていますので、パラメーター調整の際も同様の操作作法になります。

今回紹介したポイントを覚えておくと、Xsynthを効率よく使用できるようになるでしょう。

次回はXsynth本体上で簡単な音色エディットの手順やポイントなどを紹介したいと思います。