Numa Compact SE / X SE ユーザーマニュアル(2024-11版)

Rev.202411

※Numa Compact X SE の印は、Numa Compact X SEのみに搭載された機能です。

もくじ

-

もくじ

-

はじめに

-

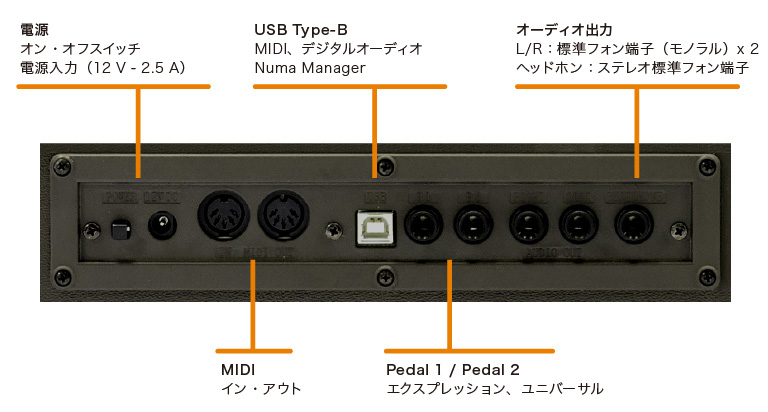

電源入力と接続端子

- 電源入力

- エクスプレッション / ユニバーサル・ペダル

- オーディオ出力

- ヘッドホン / AUX出力

- ボリューム

- USB

-

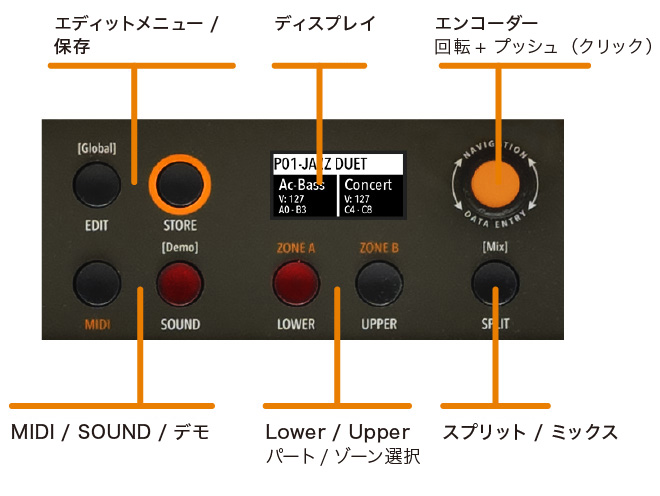

パネル – 表示とナビゲーション

- SOUND / MIDI ボタン

- デモソング

- SPLITボタン(スプリット機能)

- STOREボタン(ユーザー・プログラムの保存)

-

サウンドバンクとサウンドセクション

- SOUNDモード

-

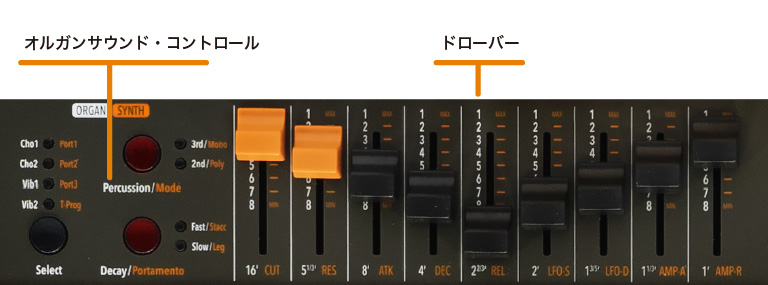

オルガン・エンジン Numa Compact X SE

- ドローバー

- 典型的なドローバーの設定

- 古典的なドローバー設定

- コーラスとビブラート

- パーカッション

-

シンセ・エンジン Numa Compact X SE

- 波形

- カットオフ

- レゾナンス

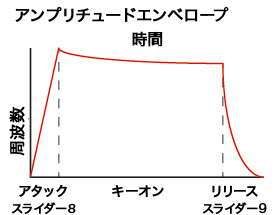

- フィルターとアンプリチュードエンベロープ

- ポルタメント

- モノ / ポリ

- レガート / スタッカート

-

エフェクト

- FX1 – FX2

- マスタリング

-

グローバル・エディット

-

プログラム・エディット

-

パート・エディット

-

MIDI

-

ゾーン・エディット

-

安全にお使いいただくために

-

宣言

はじめに

Numa Compact SE / X SEは、非常に強力な楽器であり、スタイリッシュでスリムなキャビネットに収められています。これは全く新しい技術と更新されたユーザーインターフェースに基づいています。キーボードにはAftertouch(アフタータッチ)制御が含まれており、プログラム可能なスティックと組み合わせることで、演奏全体を完全に制御することができます。新しいサウンドエンジンは最大200音のポリフォニーをサポートし、Lower(下部)とUpper(上部)の2つの独立したセクションを備えています。これらのセクションには、8つのサウンドバンクにまとめられた148種類以上の音色があり、レイヤーまたはスプリットモードでキーボード上の任意の部分に割り当てることが可能です。1 GBのメモリーに格納されたサウンドは、2つのエフェクトポストプロセッサー(Fx1-Fx2)により強化されており、それぞれが2つの内部構造を持ち、合計6つの独立したエフェクトを同時に使用できます。

電源入力と接続端子

電源入力

付属の電源アダプターを電源入力に接続し、電源スイッチを押して本機の電源を入れ、メインのVolume、Bass、Trebleノブを半分の位置(12時方向)に設定し、Masteringノブを最小の位置に設定してください(各機能については後述します)。過度な出力を避け、内蔵スピーカーが適正なダイナミクスで動作するようにしてください。

USBバスパワー

本機は、USBケーブルによって電源を供給させることも可能です。コンピューターに十分な電力を供給することができ、多くのデバイスがコンピューターのUSBポートに接続されていない場合に限ります。本機にUSBから電源を供給している場合、内蔵スピーカーは自動的にオフになります。

※ 注意:電源供給が不安定な場合は、上述の通り電源アダプターをご使用ください。

エクスプレッション / ユニバーサル・ペダル

オプションのペダルをPed1、またはPed2と記された端子に接続してください。Ped1とラベルの付いた端子には、通常ボリューム・エクスプレッション・コントロールを行うためにStudiologic VP27ペダルを接続してください。Ped2端子には、サスティン・ペダルのようなスイッチペダル、ボリューム・エクスプレッション・ペダル、または3本ペダルSLP3-Dのいずれかを接続することができます。

オーディオ出力

外部のアンプシステムを使用する場合、または本機のサウンドをレコーディングする場合には、適切なオーディオ・ケーブルを使用して左右のオーディオ出力をミキサー、アンプ、オーディオ・インターフェース等の入力に接続してください。

ヘッドホン / AUX出力

ヘッドホン/AUX出力は、グローバル・エディットでの設定に従ってヘッドホン、またはオーディオの予備出力として使用することが可能です。予備オーディオ出力としてこの端子を使用し、本機をサブウーファーやその他のアンプシステムに接続し、L/R出力を録音やその他のオーディオ接続に使用することが可能です。

ボリューム

初めて本機を使用する場合、アウトプット・セクションのボリュームを全体の半分(12時方向)以下の位置に設定してください。演奏中は、選択した音色に合わせてボリュームを調整可能です。Volumeノブを調節すると、同時にすべてのオーディオとヘッドホンの出力に影響を与えます。

※ 注意:聴覚への悪影響を防ぐため、多くのオーディオ機器と同じように本機を長時間に渡って大音量で使用しないでください。

USB

USB経由でデータを送信するには、USBケーブルで本機とコンピューターを接続してください。コンピューターと接続後に本機の電源を投入した際に、自動的にコンピューターが認識し、適切なドライバーがOSによってインストールされます。

また、USBはデジタルオーディオの出力にも対応しています。

パネル – 表示とナビゲーション

メインとなるホーム画面は、電源投入時に表示されるもので、3つのエリアに分かれています。上部エリアは、現在のプログラムナンバーと音色名が表示され、下部の左右エリアはSOUNDモードのLower/Upperサウンドセクション、MIDIモードにはZone A、Bセクションが表示されます。

グローバル・エディットでは、「ADVANCEDモード」と「STANDARDモード」の2つの異なるナビゲーションモードを選択できます。

ADVANCEDモード

関連するパラメーターをADVANCEDに設定すると、ナビゲーションは次のように動作します:

- SOUNDボタンを押すと、UPPERとLOWERの部分が表示されます。

- MIDIボタンを押すと、Zone AとZone Bが表示されます。

- LOWER(MIDI A)およびUPPER(MIDI B)を押して、オーディオパートおよびMIDIゾーンを有効または無効にします。

- SOUNDボタンがオンのとき、押すとUPPERからLOWERへ、またはその逆にフォーカスが移動します。

- MIDIボタンがオンのとき、押すとZone AからZone Bへ、またはその逆にフォーカスが移動します。

- エンコーダーを押すと、フォーカスがプログラムに移動します。エンコーダーを再度押すとリストが表示され、再度押してプログラムを選択します。

ADVANCEDナビゲーションでは、SYNTHパラメーターを制御するスライダーを動かすと、関連するパラメーターの変更がディスプレイに表示されます。

9つのパラメーターは4つの表示タイプにグループ化されています:

- FILTER:カットオフとレゾナンス

- ADR:フィルターのアタック・ディケイ・リリース

- LFO:フィルターカットオフのスピードとモジュレーション深度

- AR:アンプセクションのアタックとリリース

※ 注意:フィルターでは、サスティンレベル(ディケイ後の周波数)はディケイ値に基づいており、ディケイを最大に設定すると、非常に⻑い時間をかけて最終的なサスティンレベルに達し、一定時間内に最大のサスティンがシミュレートされます。

STANDARDモード

関連するパラメーターをSTANDARDに設定すると、ナビゲーションは次のように動作します:

- エンコーダーをクリックすると、フォーカスが3つの主要な位置(プログラム、Lower、Upper)に移動します。

- SoundまたはMIDIボタンを押すと、フォーカス(カーソル位置)が上部に移動します。

- LowerまたはUpperを押すと、フォーカス(カーソル位置)が関連エリアに設定されます。

- フォーカスがプログラムエリアにある場合、エンコーダーを回すと、さまざまなプログラムが選択されます。

- フォーカスがLower/Upperエリアにある場合、エンコーダーを回すと関連するボリュームが制御されます。

SOUND / MIDI ボタン

SOUNDとMIDIの2つのボタンは、関連する表示とコントロールを切り替えることができます。

SOUNDボタンを選択して点灯させると、SOUNDモードに入り、サウンド・セクションと関連したすべての選択項目、関連する表示、設定、編集ページ、パラメーター設定をコントロールすることができます。

MIDIボタンを選択して点灯させると、MIDIモードに入り、ディスプレイは、MIDI ZoneのAとBのステータスを表示し、使用可能なすべてのパラメーター、編集機能、値にアクセスすることができます。

デモソング

SOUNDボタンを長押しすると、各サウンドバンク毎に1曲ずつ、合計8曲のデモソングを順番に再生します。サウンドバンクをクリックすると、関連したデモソングを選択することが可能です。デモソングが終了すると、他のサウンドバンクのデモソングが自動的に再生されます。

SPLITボタン(スプリット機能)

スプリット機能をリアルタイムでコントロールします。グローバル・エディット機能(スプリットポイント)とパート・エディット機能(スプリットアサイン)によって、すべての詳細な編集とコントロールが可能です。このボタンを押すことで、瞬時にスプリットのオン・オフを切り替えることが可能です。

また、SPLITボタンを長押しすることで、MIXER(ミキサー)ページへ移動します(プログラム・エディットの項目を参照)。

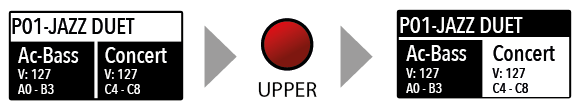

STOREボタン(ユーザー・プログラムの保存)

本機にはプログラムと呼ばれる120個のユーザープログラマブル・メモリーがあり、すべてのサウンド、FX1/2コントロール、値、機能、スプリット・ポイントやMIDI Zoneに関連するすべての編集可能なパラメーターをプログラム毎に保存が可能です。

保存ができない機能は、特定のプログラムに関与しない純粋なリアルタイム・コントロール(Volume、Bass、Treble、Mastering)ノブの値です。

すべてのプログラムは、グローバル・エディットの項目で説明しているように、USB経由で送受信が可能です。

STOREボタンを押すことで、関連するすべての設定を保存します。

サウンドバンクとサウンドセクション

SOUNDモード

SOUNDモードにて、8つのSOUND BANKボタン(A.PIANO、E.PIANO、KEYS…)を押して点灯させると、そのバンク名に応じて編成された音色を選択することが可能です。それぞれ収録されている音色数は異なりますが、1ページにそれぞれ4つの音色が表示されます。バンクを選択すると、そのバンクのサウンド、現在のサウンドバンク、そして[1/2]などのようなバンクのサウンドの全ページ数(ディスプレイの右上に表示)、および選択されたサウンドが反転表示されます。

現在のバンクの別のサウンドを選択するには、エンコーダーを回します。使用可能なすべてのサウンドがバンクの最初のページから最後のページに向かって順番に表示されます。選択はテンポラリーウィンドウ(5秒間)が表示されている間に行うことができ、最後に選択したサウンドは自動的に各バンクごとに記憶されます。また、エンコーダーをクリックして選択を確定することもできます。

バンクを選択すると、最後に選択されたサウンドに自動的にフォーカスが移動するので、サウンドの選択が簡単かつ迅速に行えます。この機能により、各バンクの好きなサウンドを自動的に呼び出すことが可能になります。

オルガン・エンジン

Numa Compact X SE

オリジナルのトーンホイール・オルガンでは、ローブ付きの91のスチールホイールが、永久磁石とスプールからなるピックアップの前で回転します。トーンホイールの形状のため、ピックアップ内の磁場は周期的に変化し、正弦波を生成します。

8種類の異なるトーンホイール形状と12の異なる歯車列によって、91の正弦周波数が生成されます。加算合成の場合と同様に、91の周波数は異なる音色を作り出すための基礎となります。複雑な回路をレイアウトすることで、9つのドローバーでサウンドをミックスし、トーンホイール・オルガンはわずか91の発生サイン周波数から数百の音色を作成できます。理論的には3億8000万通り以上の音色作成が可能です。サウンドを生成するために、Numa Compact X SEはトーンホイール・オルガンを数学的に再現する物理モデリングを使用しています。

Numa Compact X SEでは、モデリング技術により、ドローバーと関連するすべてのエフェクト(ビブラート、コーラス、ハーモニクスとディケイ・コントロール付きパーカッション)の組み合わせを構築して、さまざまなサウンドを提供できるよう設計されています。また、”グローバル・エディット”ページでは、キークリックやパーカッションのような機能のボリュームコントロールを行えます。

オルガンモデリングによって生成されたサウンドは、他の全サウンドバンクと同様、音の質を高めるために用意された、典型的なロータリー、ドライブ、コーラス、ディレイなどのエフェクトチェーンに送信することができます。オルガン・サウンドバンクには、ドローバーコントロール付きトーンホイール・オルガンの新しいクローンに加え、丁寧にサンプリングされた電子オルガン、ならびに古典的なパイプオルガンの音色も収録しており、あらゆる種類の完全なオルガンサウンドを網羅しています。オルガンのサウンドとそれに関連するすべてのエフェクトとポストプロセッシングの設定は、120種類のプログラムのそれぞれに保存することができます。

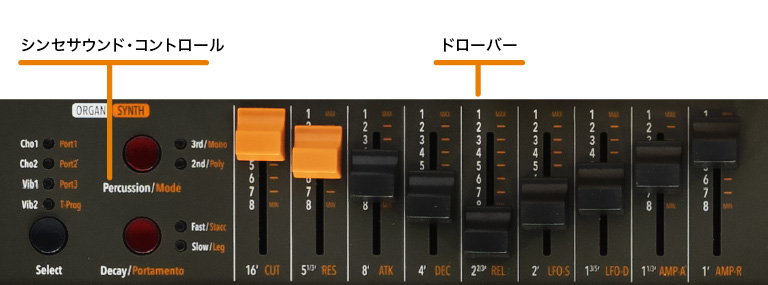

ドローバー

ドローバーは、トーンホイールオルガンの最も特徴的なコントロールと言うことができるでしょう。トーンホイールオルガンのサウンドは9つのサイン周波数で作られ、各ドローバーは“ネイティブ・ピッチ”とも呼ばれるパイプオルガンの8’ストップ(ドローバー3)に関連するスケールの倍音を表します。

| ドローバー | フィート |

|---|---|

| 1 | 16′ |

| 2 | 5 1/3′ |

| 3 | 8′ |

| 4 | 4′ |

| 5 | 2 2/3′ |

| 6 | 2′ |

| 7 | 1 3/5′ |

| 8 | 1 1/3′ |

| 9 | 1′ |

これらのフィート表記は、パイプオルガンの概念に由来します。パイプオルガンでは、C音を演奏するパイプが正確に8フィート(約2.4メートル)の⻑さであることから来ています。

注:最初の2つのスライダーは、異なる色で作られています。これは、ビンテージ・トーンホイールのオルガンでも、最初の2つのドローバーが茶色であることを踏襲したもので、ピアノの標準の8フィート以下の音程であることを示しています。偶数倍音は白で、奇数倍音は黒でした。Numa Compact X SEでは、主にシンセパラメーターのコントロールとして、すべてのサウンドで有効であることが示されていますが、他のスライダーはシンセバンクの音色にのみ有効です。

ドローバーが完全に押し込まれると、その倍音は音色から影響を与えません。反対に、ドローバーを一番下に引っ張るとの最大ボリュームとなり、画面上に数字の8が表示されます。また、ドローバー/スライダーを移動すると、その都度ポップアップ表示されます。ドローバーは音程を調整することができ、鍵盤を演奏しながら音色を変更することができます。

Numa Compact X SEでは、UpperおよびLowerセクションにおいて同時に2つの異なる音色を演奏することができます。LayerまたはSplitモードにおいても、Focusの位置(UPPERまたはLOWERボタンの選択)に従って、他のすべてのサウンドと関連するドローバーの設定が同様にディスプレイに表示されます。

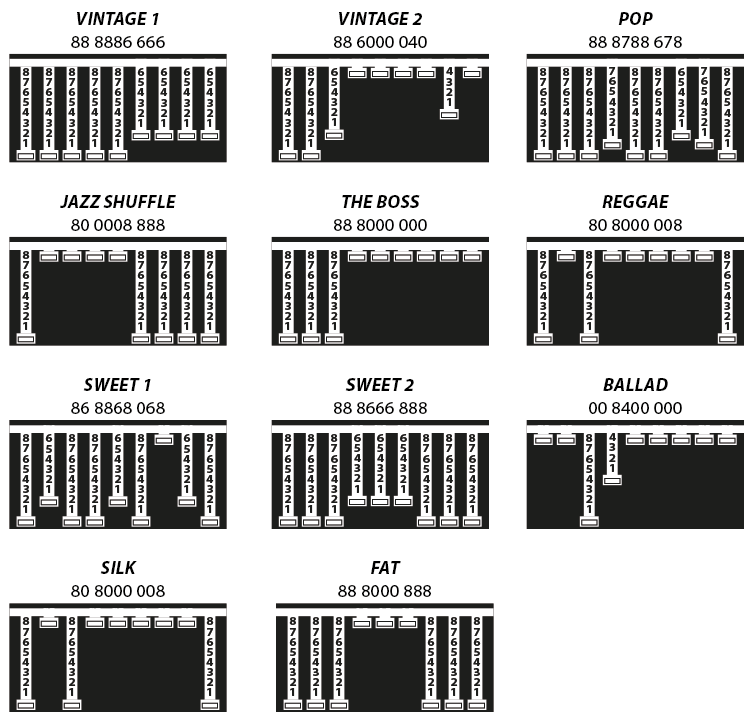

典型的なドローバーの設定

ドローバーの設定は、何十年にも渡ってライブや録音されたオルガン音楽の中でオルガン奏者が使用し有名になった設定があります。ここでは最も人気のあるジャズ、ポップ、ゴスペル、ロックの設定を紹介します。

パーカッションの使用やコーラスやビブラートのエフェクトを好みで追加してもよいでしょう。また、Numa Compact X SEファクトリープログラムでは、他のサンプルを見つけることができます。

あらゆる種類の音楽の設定を提案する書籍がたくさんありますが、ドローバーの主な特長は、自由に好きな音を得ることができることであり、また設定から別の設定にゆっくりと滑らかなドローバーの動きと共に“モーフィング”することができることです。これこそがオルガンの美しさの一つと言えるでしょう。

古典的なドローバー設定

主にコンソールバージョン(2段の61鍵キーボード)のビンテージトーンホイールオルガンでは、左の最後のオクターブが逆の配色で作られていました。これらの鍵盤はファクトリープリセットの選択をするために使用されました。それらに加えて、(パイプオルガンではスウェルとグレートにあたる)各キーボードで使用できる2つのライブドローバーグループを選択できます。

当時、パイプオルガンビルダー協会は、法的措置を通じて、電気機械式の楽器(およびその他の電子楽器)をオルガンと呼ぶこと、また宗教サービスのために教会で使用することを阻止しようとしました。このために、電気機械楽器の製造業者が試みたことの1つは、パイプオルガンの音をシミュレートし、クラシックなオルガンの典型的なコンビネーション名を有するファクトリープリセットを命名することでした。

そして、アメリカの法律や音楽関係者のもとで行われた公式なテストに挑戦し、見事勝利し、オルガンと呼ぶことが許されたのです。

ドローバーの工場出荷時の設定は、主に典型的なパイプオルガンの音を模したもので、専門の技術者でなければ変更できないハードウェア的な設定になっています。

以下は、何百万という可能な組み合わせの中のいくつかの例です。

| フレンチホルン(French Horn) | 00 8740 000 |

| ティビアス(tdTibias) | 00 8408 004 |

| クラリネット(Clarinet) | 00 8080 840 |

| ノベルソロ(tdNovel Solo) | 08 8800 880 |

| シアターソロ(Theater Solo) | 60 8088 000 |

| オーボエホルン(Oboe Horn) | 00 4685 300 |

| フル・ティビアス</tFull tibias) | 60 8807 006 |

| トランペット(Trumpet) | 00 6888 654 |

| フルシアターブラス(Full Theater Brass‘) | 76 8878 667 |

| ストップト・フルート(Stopped Flute) | 00 5320 000 |

| ドゥルシアーナ(Dulciana) | 00 4432 000 |

| サリシオナル(Salicional) | 00 4544 222 |

| フルート(Flutes) | 00 5403 000 |

| オーボエホルン(Oboe Horn) | 00 4675 300 |

| スウェルディアパソン(Swell Diapason) | 00 5644 320 |

| トランペット(Trumpet) | 00 6876 540 |

| フル・スウェル(Full Swell) | 32 7645 222 |

コーラスとビブラート

オリジナルのビンテージ・トーンホイール楽器(すべてのモデルではない)には、非常に良くシミュレートされた周波数と位相変調をサウンドに加えるために、スキャナービブラートと呼ばれる、特殊で非常に複雑なサーキットがありました。この特殊なポストプロセッシングは、Numa Compact X SEオルガン・モデリングの一部でもあり、専用ボタンを使用して2つのビブラートまたは2つのコーラス効果設定から選択し、1つまたは両方のパートに割り当てることができます。これを行うには、フォーカスの位置をUpper / Lowerを押して選択し、エフェクトをすべての詳細と2つの部分について個別にコントロールします。

パーカッション

演奏にリズムの要素を追加するには、ビンテージ電気オルガンのもう一つの非常に典型的で重要な機能であるパーカッションをオンにすることです。当然この機能は、Numa Compact X SEオルガン・モデリングでも再現されています。このエフェクトは、すべてのキーが以前にリリースされたときにのみ再トリガーし、“レガート”または“スタッカート”を指定してエフェクトをコントロールすることができます。レガートで演奏すると、パーカッションは演奏された最初のノートでのみ機能し、減衰とともに消えていきます。これにより、レガートのコードやスケールによる、アグレッシブなソロパートを演奏することができます。

On/Offボタンを押してパーカッションを有効にし、2nd/3rdボタンを押して、パーカッションが第2倍音(4’ドローバーに相当)または、第3倍音(2-2/3’ドローバーに相当)によって生成されるかを決定します。スロー/ファストコントロールではパーカッションのディケイを選択し、グローバル・エディットの「PERCUSSION VOLUME(パーカッションボリューム設定)」の項目で個別にコントロールすることができます。

他項で説明されているように、オリジナルのトーンホイール・オルガンは、パーカッションボリュームの直接パネルコントロールを持っていましたが、ソフトまたはノーマルの2つの設定しかできませんでした。Numa Compact X SEのグローバルパラメーターでは、パーカッションレベルを64の値で連続的にコントロールし、独立してファストおよびスローディケイに関連付けます。

シンセ・エンジン

Numa Compact X SE

シンセサウンドバンクは、シンセサイザーの簡略化されたエンジンに基づいており、以下の機能が含まれています。

波形

シンセバンクのサウンドの1つを選択することによって、さまざまな波形が作られます。サウンドが選択されると、標準的なノコギリ波や矩形波、モジュレーション付きのパルス波(LFOで変調されたパルス波形)、FMまたは複雑なシンセ波形などの、さまざまな波形がディスプレイに表示されます。

シンセサウンド(ベーシックまたはコンプレックス)は、9つのスライダーでコントロールされます。それぞれが特定のパラメーターをコントロールすることによって、選択されたシンセサウンドを微妙に、または完全に変更することができます。

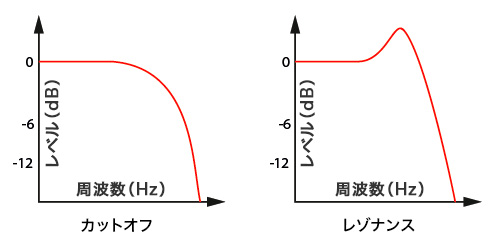

カットオフ

2極ローパスフィルターの周波数を低い方の値に設定すると、サウンドに暖かいスペクトルを与えます。より高いレベルにした場合は、フィルターは、選択した開始音の波形のすべての周波数を通過させ、サウンドがより鮮やかになります。

レゾナンス

設定を中間から高い値にすると、フィルターはカットオフ値付近の周波数を強調し始めます。この機能を使用して、アナログスタイルのエフェクトを作成したり、サウンドスペクトルの一部をレゾナンスの正確な設定で強調したりすることができます。

注意:レゾナンスが最大に近い値に設定されると、フィルターがその周波数帯域を強く強調し、信号レベルが増幅されるため、全体の音に歪みやクリッピングが生じる可能性があります。このため、レゾナンスが高い値に設定されている場合は、パートのボリューム(UpperまたはLower)を比例して下げ、不要な歪みを避ける必要があります。

注意:カットオフとレゾナンスのパラメーターは、シンセサウンドだけでなく、他のサウンドにも適用できます。例えば、ストリングスの音をより柔らかくしたり、エレクトリックピアノの音をカットオフ周波数で強調したりすることが可能です。カットオフとレゾナンスの設定によっては、パートのボリュームを再調整する必要がある場合がありますが、場合によっては意図的にクリッピングを発生させて、特定のサウンドを追求することもできます。

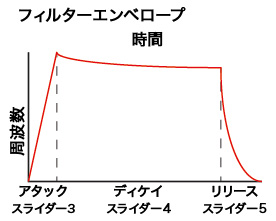

フィルターとアンプリチュードエンベロープ

シンセサイザーセクションの基本的なコントロールの1つであるADSR(アタック、ディケイ、サスティン、リリース)は、フィルターとアンプリチュード(音量)の両方を制御するために使われます。これにより、サウンドの生成方法や変化の仕方を細かく調整できます。

Numa Compact X SEでは、これらのコントロールの簡略化されたバージョンが使用されており、最も効果的なパラメーターを選んで、フィルターとアンプリチュードを調整できるようになっています。

アタックスライダー:

このスライダーは、フィルターが初期のカットオフ周波数から希望のカットオフ周波数に到達するまでの時間を調整します。アタック時間を⻑くすると、音が徐々に明るく、あるいは暗くなるような効果を得ることができます。これにより、音が徐々にフェードインするような効果や、スムーズに立ち上がる音色を作り出すことができます。

ディケイスライダー:

このスライダーは、キーを押している間に、フィルターが最終的なカットオフ周波数に到達するまでの時間を設定します。

この簡略化された設定では、ディケイがフィルターのサスティンレベル(音が保持される間の音色の状態)にも影響します。ディケイ時間を⻑く設定すると、音がアタックの後にゆっくりと減衰し、サウンドの変化が緩やかになります。ディケイ時間が非常に⻑い場合、最終的なカットオフ周波数は、アタック時の周波数にほぼ一致し、音色の変化がほとんど見られなくなります。

リリーススライダー:

このスライダーは、キーを離した後にフィルターが最終的なカットオフ周波数に到達するまでの時間を制御します。リリース時間を⻑く設定すると、キーを離しても音がゆっくりとフェードアウトし、余韻のあるサウンドを作り出すことができます。

LFO(低周波オシレーター)のコントロール:

LFO(Low-Frequency Oscillator)は、サウンドの特定のパラメーターにモジュレーション(周期的変調)をかけるために使用されます。このシンセエンジンでは、LFOのレート(速度)とスピードを制御することで、フィルターのカットオフ周波数にモジュレーションを加えることができます。

例えば、レゾナンスを中〜高レベルに設定し、LFOの設定を変更することで、サウンドに「ワウワウ」や「フィルター効果」などのリズミカルな変調をかけることができます。これにより、シンセサウンドに独特の動きを持たせ、ダイナミックで表現力のあるサウンドを作成することが可能です。

LFOの主なモジュレーション先はフィルターですが、モジュレーション効果(例えばビブラートなど)は、スティック2やアフタータッチを使用して制御できます。これにより、さまざまなモジュレーションの組み合わせを実現し、プレイヤーはリアルタイムで豊かな表現が可能です。

最後の2本のスライダーは、アンプ(音量)のアタックとディケイをコントロールするもので、フィルターのパラメーターには影響を与えません。これにより、音のアタック(立ち上がり)やリリース(フェードアウト)を調整できます。

アンプリチュード(音量)のADSRコントロール:

アタックスライダーを使って、音がどのくらいの速さで立ち上がるかを制御します。これにより、音が徐々に増幅されるスムーズなサウンドを作ることができます。リリーススライダーを使って、音がどのくらいの速さでフェードアウトするかを制御します。リリースを⻑く設定することで、キーを離した後も音がしばらく残るようにできます。

フィルターとアンプリチュード(音量)は、シンセサイザーのサウンド生成チェーンの最終段階を形成します。例えば、フィルターのリリースを⻑く設定した場合、アンプのリリースも⻑く設定しないと、フィルターの効果が完全に聞こえない可能性があります。これにより、キーをリリースした後に、フィルターのリリースがしっかりと反映され、音が綺麗に消えるようにすることができます。

ポルタメント

ポルタメントは、グリッサンドやグライドとも呼ばれ、音程が1つの音から次の音へ滑らかに移行する効果です。ポルタメントが有効になっている場合、1つの音を弾いた後に次の音を弾くと、設定された速度で前の音から次の音に音程が徐々に変化します。このポルタメント効果は、最大3オクターブの範囲で変化します。ポルタメント時間は、3つの固定値と1つのプログラム可能な値から選択できます。この設定は、Program Edit設定でプログラム可能です。

モノ / ポリ

この設定では、シンセサウンドのモノフォニック(モノ)モードとポリフォニック(ポリ)モードを切り替えることができます。モノフォニックモードでは、1つの音しか同時に再生できません。このモードでは、ポルタメント効果がより効果的に使用され、ソロパートの演奏に適しています。ポリフォニックモードでは、複数の音を同時に再生できます。この設定は、コードや複数の音を同時に演奏したい場合に使用します。

レガート / スタッカート

この設定は、ポルタメントの発生条件を制御するための演奏スタイルに関する設定です。レガートモードでは、鍵盤を滑らかにつなげて演奏する際にポルタメントが適用されます。つまり、鍵盤を押し続けて新しい音に移る場合のみポルタメントが有効になります。これは特にモノフォニックモードでソロパートを演奏する際に効果的です。スタッカートモードでは、鍵盤を離してから次の音を演奏した場合にポルタメントが適用されません。つまり、音の間に明確な区切りがある演奏スタイルでポルタメントが使用されます。

エフェクト

Numa Compact X SEには、サウンドにエフェクトを追加して音質を向上させるための豊富なエフェクト機能が搭載されています。エフェクトは、音にモジュレーション、リバーブ、ディストーションなどのさまざまな効果を追加するために使用され、演奏の幅が広がります。

FX1 – FX2

Numa Compact SEには、2つのダブル・エフェクトプロセッサーが搭載されており、LowerセクションとUpperセクションに対してそれぞれ2つの独立したエフェクトを割り当てることができます。これにより、同時に4つの異なるエフェクトを適用することが可能です。

例えば、FX1をUpperセクションに「ドライブ」エフェクトとして設定し、同時にFX2をLowerセクションに「コーラス」エフェクトとして設定できます。Upper/Lowerボタンを使用して、関連するセクション間を切り替え、それぞれのパートに適用するエフェクトを表示または選択できます。さらに、ディスプレイの下にある2つの主要なLOWERおよびUPPERボタンを使用して、関連するエフェクトの表示や変更を行うことができます。

エフェクトのサウンドと信号の流れは以下のように構成されています:

- Upper > FX1(4つのうちの1つ) > FX2(4つのうちの1つ) > リバーブ(Editでプログ ラム可能な送信設定)

- Lower > FX1(4つのうちの1つ) > FX2(4つのうちの1つ) > リバーブ(Editでプログ ラム可能な送信設定)

Amount(エフェクトの量)は、2つのポテンショメーターで制御され、選択されたエフェクトの乾湿比(コーラスのようなモジュレーションエフェクトの場合)や、ドライブエフェクトのディストーションレベルなどの他のパラメーターを調整します。

マスタリング

マスタリングは、ポストプロセッシング・エフェクトであり、サウンドのステレオイメージの幅を拡大し、音を滑らかに圧縮することで音質を向上させます。マスタリングは、ライブ演奏や録音時に音の明瞭さと一貫性を提供するために特に役立ちます。適切な設定を使用することで、音全体にプロフェッショナルな仕上がりを与えることができます。

おすすめの設定:

グローバル・エディット

グローバル・エディットに入るには、EDITボタンを数秒間押し続けてください。すると、ディスプレイの右上に表示されるさまざまなページが現れ、このページでの設定は、選択されているプログラムに関わらず楽器全体に影響を与えます。機能から抜けるには、もう一度EDITボタンを押してください。すべての設定は自動的に記憶されます。ディスプレイ上部にフォーカス(カーソル)がある場合、エンコーダーを回転させることでさまざまなページを選択できます。カーソルをクリックするとフォーカスがパラメーターに移動し、エンコーダーを回転させることで関連する値を変更できます。

グローバル・エディットの主な機能は以下の通りです。

NAVIGATION(ナビゲーション)

パネル – 表示とナビゲーションを参照してください。

TRANSPOSE(トランスポーズ)

楽器全体を任意のキーに移調できます。エンコーダーをクリックしてカーソルを値に移動し、目的の移調範囲を設定します。

GLOBAL TUNER(グローバルチューナー)

標準チューニング(A = 440 Hz)に合わせられていない楽器と一緒に演奏する場合、この機能で楽器のチューニングを調整できます(範囲:415.7 Hz 〜 466.2 Hz)。

VELOCITY CURVE(ベロシティカーブ)

あなたの演奏スタイルや好みに応じて、異なるベロシティカーブを選択できます。3つの工場出荷時のカーブ(SOFT/ NORMAL/ HARD)と、プログラム可能な固定ベロシティ設定があります。

FIXED VELOCITY(固定ベロシティ)

固定ベロシティが選択されている場合、固定ベロシティ値(1から127まで)をここで設定できます。

STRINGS RESONANCE(ストリングスレゾナンス)

すべてのアコースティックピアノ・サウンドにリアルな効果を追加する「ストリングスレゾナンス」の量を制御できます。

DUPLEX RESONANCE(デュプレックスレゾナンス)

アコースティックピアノの右上部のダンパーのない部分の共鳴を再現します。ダンパーペダルを押していなくても、弦が共鳴します。

HAMMER NOISE(ハンマーノイズ)

キーが離されたときにハンマーが元の位置に戻る際の微細なノイズを再現します。このノイズは、キーが離される速度に応じて変化します。

DAMPER NOISE(ダンパーノイズ)

アコースティックピアノのダンパーペダルの典型的なノイズをシミュレートします。オプションのペダルSLP3-Dを使用した場合、ベロシティに応じたノイズも再現可能です。

SPEAKERS(スピーカー設定)

スピーカーの動作を変更します。内蔵スピーカーで音声を出力するには、外部電源が接続されている必要があります。

- OFF:スピーカーを常にオフにします。

- AUX:スピーカーを常にオンにします。

- AUTO:ヘッドホンを接続したときに自動的にスピーカーがオフになります。

PEDAL 2(ペダル2の設定)

PED1は常にエクスプレッションやボリューム用に適していますが、PED2はさまざまなペダルを接続することができます。以下の設定が可能です。

- NOR.OPEN(スイッチタイプ/ノーマルオープン)

- NOR.CLOSED(スイッチタイプ/ノーマルクローズ)

- EXPRESSION(ボリューム機能、ステレオプラグ付きペダル)

- SLP3D-PNO(SLP3-Dを接続時、ソフト、ソステヌート、サスティン機能を持つトリプルペダルとして動作、ハーフダンパー対応)

- SLP3D-PRG(SLP3-Dを接続時、プログラムをペダル左/中央で上/下に変更、ペダル右はサスティンペダルとして動作)

FX AUTOSET(FXオートセット)

この機能は、特定のサウンドに対して自動的にエフェクト(FX)を割り当て、また各サウンドに対して手動で最後に選択されたFX1とFX2を記憶します。エフェクトオートセットはリアルタイムで動作し、スティック2(モジュレーションホイールなど)の機能とサウンドやエフェクトの関連付けを、論理的かつ自動的に制御します。

特定のFXが選択されている場合、スティック2はそのエフェクトに関連する特定のパラメーター(例えば、ロータリーエフェクトのスロー/ファスト速度やフェイザーの速度とフィードバックなど)を制御します。

例えば、Lowerパートにエフェクトが割り当てられていない場合にLowerパートがフォーカスされていると、スティック2はモジュレーションを制御します。Upperパートがフォーカスされていて、オルガンサウンドにロータリーエフェクトが割り当てられている場合、スティック2はロータリーのスロー/ファスト速度を制御します。

FXオートセットがオフの場合、スティック2の機能は「パートエディット」に基づいて手動で設定され、自動割り当ては行われません。この設定は各プログラムに保存することができます。

FXオートセットをオフにすると、各サウンドと最後に選択されたFXの自動関連付けが無効になり、FXの選択は手動で行うか、各プログラムに保存されたFX設定に従って行われます。

LOCAL CONTROL(ローカルコントロール)

MIDI経由でこのコマンドを受信し、次に楽器がオンになったときに自動的に無効になります。LOCAL OFFにすると、キーボードで演奏したノート信号は内部サウンドに直接送られず、USB-MIDI経由のみで外部ソフトウェアプログラムに送信され、不要な重複を回避します。

USB MIDI OUT(USB MIDIアウト)

MULTI Ch:楽器は標準モードで動作し、有効なセクションのMIDIチャンネル1-2でノートやコントロールをUSB経由で送信し、共通チャンネル16では一般的なコントロールのみを送信します。

SINGLE Ch:コントロールパネルのコントロールとキーボードで演奏したノートは、USB経由で共通チャンネル16で送信されます。

MIDI MERGE(MIDIマージ)

マージ機能により、MIDI INデータをローカルのMIDIデータ(ノート、コントロールなど)と合成し、結果をUSBおよび/またはMIDI OUTに送信します。選択肢は以下の通りです。

- OFF:マージ機能無効

- TO MIDI:マージされたMIDIデータをMIDI OUTに送信

- TO USB:マージされたMIDIデータをUSBに送信

- TO MIDI+USB:マージされたMIDIデータをUSBおよびMIDI OUTに送信

SYSEX FILTER(システムエクスクルーシブフィルター)

MIDI INソースから選択した宛先にデータをマージする際に、標準以外の一部のMIDIメッセージをフィルタリング(除去)する機能です。

SLIDER MODE – DIRECT/SNAP(スライダーモード)Numa Compact X SE

Numa Compact X SEの9つのスライダー(オルガンモードではドローバー)は、2つの異なる操作モードを持っています。これらは、プレーヤーの好みや演奏のニーズに応じてグローバルエディットページで選択できます。

DIRECTモード

スライダーまたはドローバーを動かすと、その物理的な位置に対応する新しい値が即座に読み取られ、サウンド生成に送信されます。これにより、ドローバー/スライダーが動かされた瞬間に新しい値が反映されます。オルガンモードでは0から8まで、スライダーモードでは1から127までの範囲で操作が可能です。

SNAPモード

スライダーまたはドローバーを動かすと、物理的な位置が元の保存値と一致するまで新しい値は読み取られません。例えば、あるサウンドのカットオフ値が100に設定されている場合、スライダーが100の位置に到達するまで値は変わりません。その位置に達した後、新しい値が反映されます。

CLICK KEY ON / CLICK KEY OFF(キークリックオン/キークリックオフ)

Key Clickは、ビンテージトーンホイールオルガンの技術に関連する典型的なノイズを再現します。このノイズは、その独特の音色の一部となっています。Key ONおよびKey OFFに関連するコントロールで、ノイズのレベルを好みに応じて設定できます。このグローバル・エディット機能では、キーのオンとオフでクリックレベルを個別に設定でき、演奏時やキーリリース時に希望する効果を得ることが可能です。

FAST/SLOW PERCUSSION VOLUME(高速/低速のパーカッション音量)

このグローバル機能により、パーカッションの音量を制御できます。オリジナルのトーンホイールオルガンでは、パーカッションの音量はSOFTまたはNORMALの2段階でしたが、このグローバル・パラメーターでは、パーカッションレベルを64段階で連続的に制御できます。音量は、高速と低速の減衰に独立して割り当てられます。

LEAKAGE(リーケージ)

オルガンモデルに関連する新しい機能で、各ドローバーの間に存在する電磁干渉(クロストーク)によるハーモニクスを再現します。これは、オリジナルのトーンホイールオルガンでのトーンホイール間や配線の間で信号が漏れ出す現象をシミュレートしています。リーケージは両方のオルガンモデルに適用され、0から127までの連続的なコントロールが可能です。

ROTARY FAST(ロータリーファスト)

上部のロータリー部分の最大速度を、オリジナルのレズリーキャビネットに存在する3つのプーリー(最小/中間/最大)に基づいて選択できます。このコントロールにより、接続されているドライブベルトに基づいて、回転速度を変更できます。

PROGRAM BULK(プログラムバルク)(旧方式)

この機能は、Numa Managerアプリケーションに統合されていますが、従来の方法を引き続き使用したい場合は、次の手順に従ってください。

- Numa CompactをUSB経由でコンピューターに接続します。

- SysExメッセージを送受信できるアプリケーションを開きます。

- 機能を選択後、エンコーダーを回転させて「SEND」または「RECEIVE」を選択します。

- Numa Compactをターゲットデバイスとして選択します。

- データをコンピューターに送信するには、「SEND」を選択後、エンコーダーをクリックして「YES」を選択し、完了するまで待ちます。

- データを楽器に戻すには、「RECEIVE」を選択後、アプリケーションを通じてSysExファイルを送信します。

FACTORY RESET(工場出荷状態にリセット)

ファクトリーリセットは2つに分かれています:

- PROGRAMS:すべてのプログラムを工場出荷時設定に戻します。

- GLOBAL:プログラムを除くすべてのパラメーターをリセットします。

リセットはカスタム設定やプログラミングを失う可能性があるため、慎重に行う必要があ ります。リセットを試みた場合、警告メッセージが表示され、「YES/NO」を選択してリセットの確認を行います。

FIRMWARE VERSION AND UPDATE(ファームウェアバージョンと更新)

ファームウェアのバージョンを確認し、ファームウェアの更新手順に従ってください。

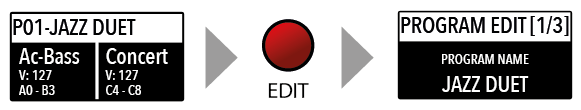

プログラム・エディット

ディスプレイの上部にあるプログラム選択にフォーカス(カーソル)がある場合、EDITボタンを押すとプログラム・エディットモードに切り替わり、以下のパラメーターや設定を編集できます。

プログラム・エディットは、SOUNDとMIDIの両方に共通であり、どちらのセクションにも関連する一般的なパラメーターを編集することができます。

PROGRAM NAME(プログラム名)

この機能を選択した後、エンコーダーをクリックして、回転させることで数字や文字を入力できます。編集中の数字や文字の上に小さな三角形が表示されます。新しい名前を確定するか、前の名前を保持するには、STOREボタンを押し、ポップアップウィンドウが表示されたらエンコーダーを回転させて「YES」または「NO」を選択し、クリックして確認します。

SPLIT POINT(スプリットポイント)

この機能では、エンコーダーを回転させて希望するノート(音)を表示させることで、各プログラムのスプリットポイントを設定できます。国際標準に基づき、楽器のキーボードは左端のA0から右端のC8まで命名されており、ディスプレイの下にある中央CはC4として表示されます。A = 440 Hzの基準音はA4であり、C4のオクターブ内のAが基準となります。標準ピアノ音域の8’を基準としたすべての音がこの標準に基づいていますが、一部のオルガンサウンドは、16’ピッチのドローバーを使用した場合に、A4が220 Hz(440 Hzの1オクターブ下)となります。

MIXER(ミキサー)

ミキサーは、LOWER、UPPER、ZONE A、ZONE Bの4つのパートとゾーンを1つのページでまとめてコントロールできる機能です。この機能は、SPLITボタンを数秒間押し続けることでショートカットアクセスも可能です。

ORGAN MODEL(オルガンモデル)

<p2つのオプションを選択できます。- TONEWHEEL:ビンテージB3型オルガンの典型的なサウンドを再現します。

- ELEKTRO:より非正弦波的なサウンドを提供し、60年代および70年代の電子オルガンの音色や、古典的なオルガンのパイプ音を再現するシミュレーションに適しています。ドローバーやパーカッション、リーケージ、ロータリーの制御により、さまざまなオルガンサウンドを再現できます。

ROTARY OVERDRIVE(ロータリーオーバードライブ)

この設定は、ロータリーエフェクトにチューブのような歪みを追加します。パラメーター範囲は00から127です。重要なのは、この歪みはFX-AのDRIVEとは異なり、セクションのボリュームやエクスプレッション・ペダルに影響されず、固定されたチューブ効果をロータリーシミュレーションに追加する点です。

ROTARY MIC POSITION(ロータリーマイク位置)

CLOSE(近い)またはFAR(遠い)を選択して、オリジナルのキャビネットからのマイクの位置をシミュレートします。CLOSEを選択すると、モジュレーションの振幅が最大になり、FARを選択すると、モジュレーションの深さが減少します。これは、実際にマイクをキャビネットから遠ざけた場合の音響効果を再現しています。

ROTARY MIC SETUP(ロータリーマイク設定)

- MONOは、キャビネットの上部と下部に1つずつ配置された2つのマイクをシミュレートします。

- STEREOは、上部に2つ、下部に2つの計4つのマイクを配置した設定です。

MONO設定を選択する場合、マイクの位置をFARに設定することをお勧めします。これにより、モジュレーションが過度に深くなるのを防ぎ、ライブパフォーマンスで一般的に使用されるアンプの典型的なサウンドをシミュレートします。一方、STEREO設定は主にスタジオ録音で使用されます。

ROTARY SLOW/FAST(ロータリースロー/ファスト)

ロータリースピードは、PED2(ペダル2)から選択可能です。これはEDITメニューで手動で割り当てるか、FX Autosetがアクティブな場合に自動的に設定されます。FX Autosetが有効な場合、PED2の機能は選択されたサウンドと関連するゾーンに応じて自動的に切り替わります。

パート・エディット

ディスプレイに表示されているパートにフォーカスがある場合、SOUNDモード(SOUNDボタンが選択され点灯している状態)でパートエディットモードに入ることができます。PART EDITモードに入ると、LOWERまたはUPPERボタンを押して、編集するパートを選択できます。または、エンコーダーをクリックして、パラメーターを選択することも可能です。

パートエディットには以下のパラメーターが含まれています:

VOLUME(ボリューム)

フォーカスをこのパラメーターに移動し、エンコーダーを回転させることで、選択されたパートのボリュームを0〜127の範囲で制御できます。

SPLIT ASSIGN(スプリット割り当て)

現在のプログラムに対してスプリットポイントが選択された後(プログラム・エディット参照)、LOWERまたはUPPERのセクションが、どのように演奏されるかを独立して設定できます。

- TO LEFT:スプリットポイントから左側(A0からスプリットノートまで)でパートが演奏されます。

- TO RIGHT:スプリットポイントから右側(スプリットノートからC8まで)でパートが演奏されます。

- TO ALL:キーボード全体でパートがスプリットなしに演奏されます。

この機能を使用することで、以下のような多くの音楽的な組み合わせが可能です。

例:右側にピアノ、左側にベースを配置する、右側にピアノとストリングス、左側にMIDIゾーンを設定して外部デバイスをコントロールする、全体にオルガンを配置し、右側のみにコーラスを割り当てるなど。

1つのスプリットポイント(各プログラムごとにプログラム可能)で、LOWER、UPPER、ZONE A、ZONE Bのステータスや組み合わせにより、100種類近い設定が可能です。

TRANSPOSE(トランスポーズ)

楽器全体に影響を与えるグローバル設定とは異なり、各サウンドセクションやMIDIゾーンごとに個別にトランスポーズを設定できます。各プログラムごとに異なる値で保存することも可能です。たとえば、サウンドを音楽的なインターバルでトランスポーズし、トランペットをUPPERに、サックスをLOWERに設定し、サックスを5セミトーン低く設定することで、ジャズ風のアンサンブルを作成できます。

OCTAVE(オクターブ)

各パートに対して、12セミトーン単位でオクターブを設定できます。通常は、LOWERパートを1オクターブまたは2オクターブ上げることで、コードをより良い範囲で演奏できます。また、スプリットが有効な場合、UPPERパートを1オクターブまたは2オクターブ下げると、音のバランスが改善される場合もあります。たとえば、左側にベースを割り当て、右側にテナーサックスを選択する際に、サックスの低音域を左側に持ってきて、より豊かなサウンドを実現することができます。様々な設定を試し、お好みの設定をプログラムに保存してください。

FINE TUNE(ファインチューニング)

UpperおよびLowerのサウンドを半音内で微調整できます。たとえば、純粋な波形(Sawtooth、Squareなど)を両方のセクションに割り当て、若干のデチューンを行うことで、リッチなサウンドを作成することができます。オーケストラ系のサウンドの組み合わせにも役立ちます。

REV SEND(リバーブセンド)

LOWERおよびUPPERパートごとにリバーブプロセッサーへの信号量を制御し、各プログラムに異なる設定で保存できます。典型的な設定として、キーボードをスプリットして左側にベースサウンドを割り当てた場合、左側のリバーブ量を減らしたり、完全にゼロにしたりすることができます。また、UPPERパートに対してリバーブ設定を調整し、好みのエフェクトを得ることができます。前面パネルにあるMIXポテンショメーターで、選択されたリバーブタイプや送信値に関係なく、全体的なリバーブのミックス(ドライ/ウェット)を変更できます。

PEDAL 1 / PEDAL 2(ペダル1 / ペダル2)

各セクション(UPPER/LOWERまたはMIDIボタンが有効な場合はZONE AとZONE B)ごとにペダルの有効/無効を決定できます。

STICK 1 / STICK 2(スティック1 / スティック2)

ペダルと同様に、スティックもパートおよびゾーンごとに個別に有効/無効を設定できます。スティック2は、GLOBAL EDITエリアでFX-AUTOSET機能が有効に設定されている場合、自動的にAUTOに設定されます。スティック2の割り当てを手動でコントロールするには、FX-AUTOSETをOFFに設定し、各プログラム内でオンまたはオフを切り替えて保存することができます。

AFTERTOUCH(アフタータッチ)

選択されたパートまたはゾーンに対してアフタータッチ機能を有効または無効にできます。アフタータッチは、多くの場合、スティック2のモジュレーションコントロールと同様の機能を持ち、サウンドにビブラートや類似のモジュレーションを追加します。通常は、UPPERパートでアフタータッチを有効に設定します。UPPERパートは、主に主要な音楽部分やソロパフォーマンスに使用されることが多いです。一方、LOWERパートはスプリットが有効な場合、伴奏やベースラインに関連付けられることが一般的です。

TINE(ティン/タイン)

エレクトリックピアノの典型的なベルのようなサウンドや、オリジナルのビンテージ楽器に関連するメカニカルノイズなど、アタック時のトランジェント・ハーモニクスをコントロールします。

CUTOFF(カットオフ)

サウンドの音色を柔らかくするか明るくするかを調整し、プログラム内に関連する値を保存します。

PORTAMENTO TIME(ポルタメントタイム)Numa Compact X SE

ポルタメントタイムを0から最大値の間で任意に設定できます。

MIDI

Numa Compact SEには完全なMIDI実装が含まれており、2つの独立したソフトウェアMIDIポートがあります。楽器をUSBケーブルでコンピューターに接続すると、KEYBOARDポートとCONTROLLERポートが表示されます。

KEYBOARDポート

このポートは、内部のSOUNDS(サウンド)、EFFECTS(エフェクト)、PROGRAMS(プログラム)に関連するすべてのMIDIコントロールの送受信に使用されます。このポートを介して、楽器上で行う物理的な操作(キーボードでの演奏、サウンドの選択、ローカルセクションでの操作など)がすべて送受信されます。さらに、MIDI経由でPart 3およびPart 4のサウンドとリバーブレベルも設定できます(これらは内部エフェクトに送信できません)。これにより、合計4つのパートをMIDIシーケンスとして演奏できます。

例えば、MIDIチャンネル3および4でドラムやベースのグルーヴを演奏し、UPPERおよびLOWERでライブパートを録音することで、4パートのアレンジメントを作成することが可能です。

4つのKEYBOARDパートには、それぞれ別々のMIDIチャンネルが割り当てられています。以下がその構造です:

- Upper = MIDIチャンネル1(送受信)

- Lower = MIDIチャンネル2(送受信)

- Part 3 = MIDIチャンネル3(受信のみ)

- Part 4 = MIDIチャンネル4(受信のみ)

すべてのリアルタイムのパネルコントロール(オルガンドローバーやシンセスライダー、サウンド選択、エフェクト選択および関連するパラメーター)は、MIDI実装チャートに記載されているとおりに送受信されます。最後の4つのポテンショメーター(ボリューム、マスタリング、バス、トレブル)はローカル設定専用であり、MIDIを介して送信または受信されません。

Numa Compact上で操作するすべての内容は、MIDI経由で送信、記録、受信が可能であり、すべての機能のフルコントロールが可能です。

CONTROLLERポート

2つ目の独立したMIDIポートは、CONTROLLERセクション(ZONE AとZONE B)専用です。このポートを介して、MIDIゾーンとその関連設定(コントロール、スティック機能(ピッチとモジュレーション)、アフタータッチなど)に関連するすべてのMIDIコントロールを送信できます。

このポート2はMIDI機能に関連しているため、MIDI INでのコントロールは不要であり、実装されていません。これは、MIDI-USB接続がコンピューターと接続された際に使用される構造です。

グローバル・エディットのパラメーターで説明されているように、COMMON MIDIチャンネルでは、すべての受信MIDIデータ(ノートなど)が楽器のメインセクションに送信され、メインプログラムを変更し、UPPERおよびLOWERパートを、ローカルキーボードで演奏するのと同じように演奏することができます(スプリットやレイヤー、関連するキー範囲など)。

Numa CompactをMIDI OUT経由で接続する場合(USBを使用しない場合)、MIDI OUTソケットに物理的なMIDIケーブルを接続すると、CONTROLLERメッセージのみを送信します。

ゾーン・エディット

ディスプレイに表示されているゾーンにフォーカスがある場合、MIDIモード(MIDIボタンが選択されて点灯している状態)でゾーン・エディットモードに入ることができます。ZONE EDITモードでは、ZONE AまたはZONE Bボタンを押して編集するゾーンを選択するか、エンコーダーをクリックして、カーソル(フォーカス)を他の機能に移動することができます。

ゾーン・エディットには以下のパラメーターが含まれます:

PROGRAM CHANGE(プログラムチェンジ)

ここでは、接続されたデバイスや音源のSound Mapに基づいて、制御するデバイスや音源ジェネレーターのプログラムチェンジ番号を入力できます。値の範囲は1〜127です。

LSB – MSB(LSB – MSB)

LSB(Least Significant Byte)は最下位バイト、MSB(Most Significant Byte)は最上位バイトのことで、これにより標準の127プログラムチェンジ以上のバンクや、MIDI規格で定義されている多くの他の機能を制御および選択できます。正しい数値を入力するには、制御対象のデバイスの実装チャートを参照し、そのデバイスの各サウンドが定義されたMIDIデータを確認してください。

MIDI CHANNEL(MIDIチャンネル)

各ゾーンのMIDIチャンネル(1〜16の値)を選択して、2つの異なる外部デバイスや音源ジェネレーターを制御できます。

VOLUME(ボリューム)

フォーカスをこのパラメーターに移動し、エンコーダーを回転させることで、選択されたゾーンのボリュームを0〜127の範囲で制御できます。ゾーンのボリュームは、EDITモード外でも、MIDIボタンが点灯していてフォーカスがゾーンの1つにある場合に制御できます。

SPLIT ASSIGN(スプリット割り当て)

現在のプログラムに対してスプリットポイントが設定された後(プログラム・エディット参照)、選択されたゾーンがどのように演奏されるかを独立して設定できます。

- TO LEFT:スプリットポイントから左側(A0からスプリットノートまで)でゾーンが演奏されます。

- TO RIGHT:スプリットポイントから右側(スプリットノートからC8まで)でゾーンが演奏されます。

- TO ALL:キーボード全体でゾーンがスプリットなしに演奏されます。

1つの共通スプリットポイントが各プログラムごとにプログラム可能で、LOWER、UPPER、ZONE A、ZONE Bの状態や組み合わせによって、ほぼ100種類の設定が可能です。

TRANSPOSE(トランスポーズ)

この機能では、グローバル設定とは異なり、各MIDIゾーンごとに独立してトランスポーズを設定できます。各プログラムに異なる値で保存することも可能です。

OCTAVE(オクターブ)

各ゾーンに対して、12セミトーン単位でオクターブを設定できます。通常は、スプリットキーボードの左側ゾーンを1オクターブまたは2オクターブ上げて、より良い範囲でコードを演奏できるようにします。また、UPPERゾーンを1オクターブまたは2オクターブ下げると、スプリットが有効な場合によりバランスの取れたサウンドが得られることもあります。設定を試して、お好みの設定をプログラムに保存してください。

PEDAL 1 / PEDAL 2(ペダル1 / ペダル2)

この設定では、カーソルフォーカスが設定されたゾーン(ZONE AまたはZONE B)ごとに、ペダルの有効/無効を決定できます。

STICK 1 / STICK 2(スティック1 / スティック2)

ペダルと同様に、スティックもゾーンごとに個別に有効/無効を設定できます。スティック2は、GLOBAL EDITエリアでFX-AUTOSET機能がオンに設定されている場合、自動的にAUTOに設定されます。スティック2の割り当てを手動で制御するには、FX-AUTOSETをオフに設定し、機能をオンまたはオフに切り替え、プログラム内で保存することができます。AFTERTOUCH(アフタータッチ)

このパラメーターでは、選択されたゾーンに対してアフタータッチ機能を有効または無効にできます。アフタータッチは、多くの場合、スティック2のモジュレーションコントロールと同様の機能を持ち、サウンドにビブラートや類似のモジュレーションを追加します。通常は、UPPERゾーンでアフタータッチを有効に設定します。UPPERゾーンは主に主要な音楽部分やソロパフォーマンスに使用されますが、LOWERゾーンはスプリットが有効な場合、伴奏やベースラインに関連付けられることが一般的です。ただし、設定は完全にユーザーの制御および選択に委ねられています。

Sliders Programming(スライダープログラミング)Numa Compact X SE

スライダープログラミングページを選択すると、スライダーのいずれかを動かすことで、そのスライダーに関連する編集が自動的に有効になります。この手順を繰り返すことで、各スライダーに対する設定を完了させることができ、さまざまな機能や設定を調整できます。

すべてのスライダー設定は、プログラムの保存機能を使って任意のプログラムに保存することが可能です。

- CCスライダー(CC Slider):

このページでは、9つのスライダーのそれぞれに対してMIDIコントロールチェンジ(CC)機能を割り当てることができます。選択は数値として表示されますが、標準的に定義されていないCC機能については数値のみが表示されます。特定の機能が定義されている場合は、CC番号とともにその機能名も表示されます(例:cc64 = ダンパーペダル)。 - 最小スライダー(MIN Slider):

この機能を使用して、各スライダーが最も低い位置に移動したときに送信されるMIDI値を設定できます。この設定は「CCスライダー」ページでプログラムされた機能に対して行います。 - 最大スライダー(MAX Slider):

この機能では、各スライダーが最も高い位置に移動したときに送信されるMIDI値を設定します。

最小スライダーと最大スライダーの値によって、選択された機能の制御範囲および方向が決まります。

例えば、最小スライダーを127に、最大スライダーを0に設定すると、スライダーの操作が逆方向に動作し、最高位置が最小値、最下位置が最大値となります。この設定は、コンピューター上のオルガンVSTのドローバー設定を制御する際に役立ちます。

これらの設定を使うことで、MIDIスライダーをオルガンやシンセサウンドに類似した操作に割り当てることができ、選択したサウンドに応じてスライダーの最小/最大の位置を異なるポジションに設定することが可能です。ドローバーの音量を上げるにはスライダーを下に引っ張り、スライダーの機能が選択されたサウンドに応じて反映されます。

安全にお使いいただくために

感電、ショート、破損、火災、その他の危険による重大な人身事故や死亡の可能性を避けるため、以下の基本的な注意事項を必ず守ってください。

電源供給

ヒーターやラジエーターなどの熱源の近くに製品を置かないでください。また、本製品と付属の電源コード/プラグに指定された正しい電圧のみを使用してください。

分解しないで!

シャーシを開けないでください。内部にユーザーが修理できる部品はありません。本製品の修理は、必ず資格のあるサービススタッフに依頼してください。

湿気に注意

本機を雨や湿気にさらさないでください。液体の入った容器を本機の上に置かないでください。水の近く、プール、浴槽、濡れた地下室などでは使用しないでください。本機を寒い場所から暖かい部屋に移動すると、内部に結露が発生することがあります。故障の原因となりますので、室温に戻してから電源を入れてください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

設置

製品を置く際は、必ず安定したラックを使用してください。製品の大きさと重量にご注意ください。 不安定な場所や振動の多い場所に置かないでください。また、製品の上に他の物を置かないでください。

取り扱いについて

電波を発する機器の近くで使用すると、ノイズが発生することがあります。また、直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、日中の車内など、過度のほこりや振動、極端な寒さや暑さにさらさないでください。

クリーニング/メンテナンス

研磨剤を含む洗剤は使用しないでください。製品の表面を傷つける可能性があります。少し湿らせたマイクロファイバークロスの使用をお勧めします。

梱包材の保管

製品の梱包材は保管し、輸送時や修理が必要な場合に使用してください。

宣言

保証

Studiologic by Fatarの製品はすべて慎重に製造され、校正され、テストされています。本製品には保証が付いています。輸送、設置、取り扱いに起因する損傷は保証の対象外です。製品の価格を超える補償は除外されます。詳細については、販売店または地域の代理店にお問い合わせください。これは地域の代理店またはFATAR srl(イタリア)の一般的な規約に基づいています。

CE適合性

FATAR srl

Zona Ind.le Squartabue

62019 Recanati MC, Italy

本製品は、以下のヨーロッパ指令に準拠しています。

2004/108/EC:EMC指令(電磁両立性)

DIN EN 55013:サウンド、テレビおよび関連機器の電磁波妨害

DIN EN 55020:サウンド、テレビおよび関連機器の電磁波耐性

Recanati, 2024年2月2日 Marco Ragni, 最高経営責任者

本宣言は、承認なしに本装置が改造された場合には無効となります。

RoHS適合性

本製品は、2002/95/EC指令に従って製造されています(有害物質の制限に関する指令)。

廃棄/ WEEE

EC指令2003/108/ECの目的は、優先的に電気および電子機器廃棄物(WEEE)の排出を防止し、廃棄物の再利用、リサイクル、その他の回収方法を促進することです。廃棄物の処分を削減し、環境保護にご協力ください。

技術の最先端

Studiologic by Fatar の製品は、常に最新技術を駆使して設計されています。そのため、事前の通知なしに更新、改良、変更が行われることがあります。技術仕様および製品外観は、このマニュアルと異なる場合があります。

商標

本マニュアルで使用されているすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

著作権

本マニュアルの一部または全部を、事前の許可なく複製または送信することはできません。

FATAR Srl

Zona Ind.le Squartabue

62019 Recanati, Italy