『FabFilter Tips』新装開店!

さて、桜が咲いたり、散ったりしている今日この頃ですが、新装開店のFabFilter Tipsです。

より楽しく、音楽を作るためのTipsを紹介していきたいと思いますし、私自身も新しい情報にアンテナを張りつつお伝えしていく内容もアップデートしていこうと思っております。

プラグインの話からは少し脱線することもあるかもしれません。

でも、大前提として「音楽制作を楽しむこと」があり、その上で知っておいてほしいとか、お伝えしたいことを盛り込んでいこうと計画しています。

2023年度前半はボーカルや声にフォーカスを当てていきます。

FabFilterを使い始める段階では、音はすでに録音されています。録音された音をより良くするためにプラグイン処理を行うのですが、録音された環境を改善することはできません。本当は、録音に関することも解説していきたいのですが、それを始めるとざっくり説明しても季節が変わってしまいそうなくらい時間がかかるので今回は割愛(したくないけど)します。

大前提として、できる限り(自分が望んでいる)良い音で録ることですね。細く録れてしまうと太くはならないし、無い帯域は出てこないです。

※ 録ることについては、いつかどこかでお伝えできれば…と思っていますし、ネット上に参考文献や動画がたくさん転がっているので、自分に合う方法を見つける旅に出てみてください。

では、録ったテイで進めていきます。

今回使用するトラック:

- シンガー:原かのこさん(https://www.kanokohara.com/)

- 曲名:Awakening

まず、録音したトラックを聴いてみる

より分かりやすくするために一連の流れの中で何をしようとしているかを紹介していくことにしました。楽曲のジャンル、方向性、録音した音の状態やシンガーのキャラクターなどによって変わることもあるので“一つの案”として読んでもらえると嬉しいです。

プラグインの記事で本末転倒なことですが、何もしなくてよいトラックであれば「何もする必要はない」ので「何かをすることありき」で聴かないようにした方が良いです。

mine-changのインタビューで彼が話していましたが、最初にボーカルを録音したトラックで気になる響きがあるかどうか確認しみましょう。

もし、気になる部分があった場合は、その整音をするために最初にイコライザーを使います。部屋やマイクが拾うことができる範囲のなにかが過度に共鳴していたり、過度に低域や高域が強調されて本来必要としている音からかけ離れている場合に補正を行い、その後にコンプレッサーが正しく反応してくれるように調整します。

今回の題材曲を聴いてみましょう。

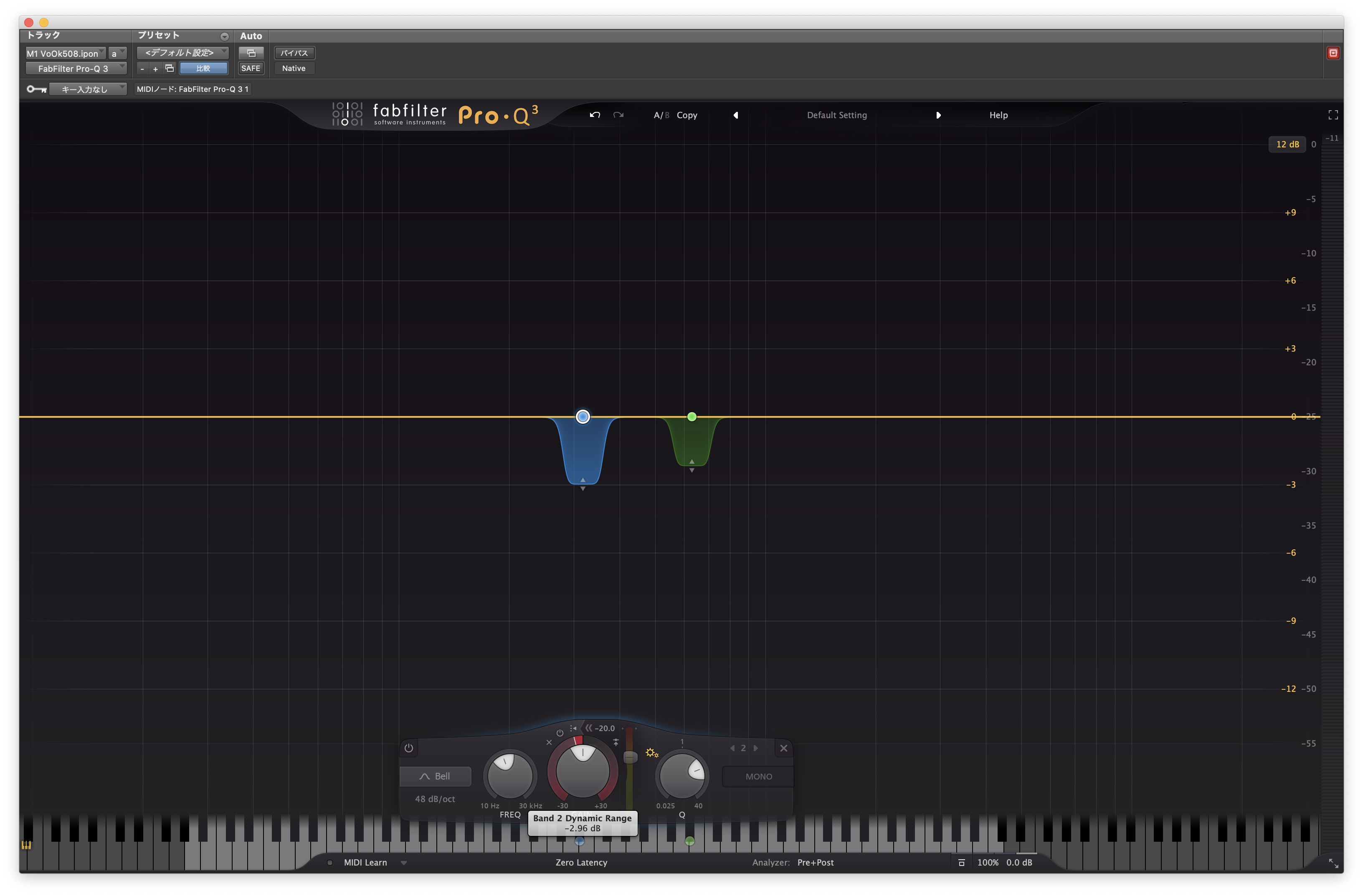

300Hz付近がところどころで共鳴しているような雰囲気を感じますね。ずっと鳴っているわけではなく、その帯域に呼応する周波数帯を持つ声が大きく出たタイミングでだけ目立つ気がします。

ということで、気になったときだけEQが有効になるようにしたい…ということはダイナミックEQの出番です。

必要な時だけ動作してくれるダイナミックEQ

ダイナミックEQとは、EQとコンプレッサーのいいとこどりをしたような効果が得られ、使い慣れるととても便利なツールです。

気になる帯域を見つけ > どれくらいの幅と強さで下げるか > どれくらいの大きさで反応するか、という順序で設定していきます。

1. 気になる部分を探しましょう。(音の高さを調べる)

まず、ボーカルトラックをソロで聴いてトラックに問題がないか聴いてみます。

低域がブーンと鳴っていたり、高域にノイズがないか、、、などを確認してみます。また何かが共鳴していないかもチェックした方がいいですね。

ソロで聴いた場合「まぁこれくらいならいいか…」と思っていてもアンサンブルの中に入ると他の楽器の帯域に被って悪さをすることもあるので注意が必要です。まぁ気にしないで放っておくこともありますけど…その辺のさじ加減は経験と好みですね。

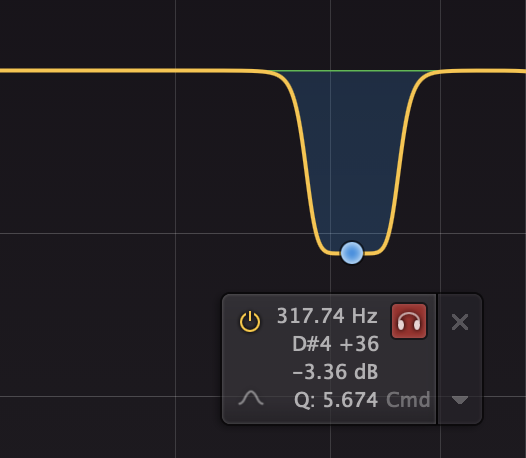

パラメーターディスプレイを表示させ、ヘッドフォンマークを押しながら左右に動かして気になる帯域を探してみました。

たぶん同じくらいの強さで歌っているのに一定の音程で共鳴を起こしていて音のバランスが少し不自然かな..と。

Pro-Q 3の画面左下にある鍵盤アイコンをクリックして音階表示にしてみたらD#でした(D#4とD#5)。

-3.36dB下げてみました。

※ この時点での数値はあんまりキッチリしなくても大丈夫です。

悩みどころ:この部分を下げちゃうと原さんの声の良いところでもある暖かみも薄れちゃうかなぁ…とは思いましたね。

2. どれくらいの帯域幅で抑えるか

ヘッドフォンマークを押して効果を試聴しながらどれくらいの帯域幅が適しているか聴きながら調整しましょう。Macならコマンド、WinならCtrlを押しながらこのヘッドフォンマークを上下にドラッグするとQの調整が可能です。

ずっと聴いているとどれが正解かわからなくなっちゃいますね(苦笑)。

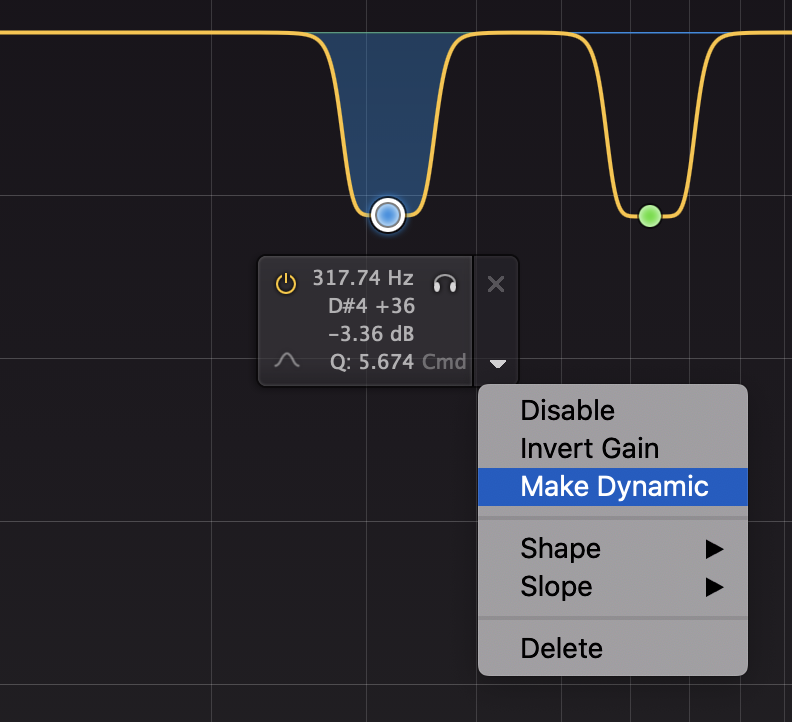

3. ダイナミックEQをオン

バンドインジケーターの▼ボタンを押して「Make Dynamic」を選択するとダイナミックEQがオンになります。

今回の設定では、不必要な音が出ていないときはEQがかからず、音が出てきたときに反応するような設定にするのでゲインは0に設定して、三角マークの部分をドラッグしてダイナミクスをどれくらい下げるか設定してみてください。

※ この時、EQのゲインレンジを0.00dBに戻す場合、マウスで戻すよりパラメーターディスプレイに表示される値をダブルクリックして数値入力する方法をお勧めします。

4. どれくらいの強さで反応させるか

ダイナミックEQを設定した段階でのスレッショルドはオートになっています。より深くかけたいか、軽くかけたいかはスレッショルドの設定で調節可能です。

画面下部のバンドコントロールの中央に「Auto」と表示されている部分があるので、そこをクリックすると右側にフェーダーが表示されます。

フェーダーを下げていくと小さい音でも反応するようになります。これを調節して好みの値にしてみてください。

聴いてみるとモヤっとした感じが無くなりスッキリした感じになりますが、ちょっと声が冷たくなったかもしれませんね。これはいい塩梅になるよう調節した方がいいかもしれませんし、共鳴部分は気にせずピアノとボーカルの帯域で被っている部分はピアノの方を調節するという手もあるかもしれません。

ある程度整音できたところでコンプレッサーを使っていきます。この時、コンプレッサーによってどんな効果を得たいのかある程度イメージしておきましょう。

- ただ単に突出したレベルを抑えてトラック内のレベル差を無くしたい

- コンプレッションを加えることでパワー感を増したい

- 音を前面に張り付かせたい

- コンプレッサーが持つ音のカラーを加えたい

もっと多くの目的を持っている人もいるとは思いますが、だいたいこれくらいかなと。ネットを見ていると「音を大きくするのに使う」って書いてあることもありますが、ハズレではないのですがちょっと言葉が足りないですね。

単純に音を大きくするのであれば、レベルを上げればいいだけです。この時に元々レベルが大きく録音されている部分をコンプレッサーで圧縮して最大と最小時の差を少なくすることで全体のレベルを上げることができるのです。これは、1.に相当しますね。

では、次回はそれぞれのケースに添って音を聴いてみましょう。