第1回:Xsynthの主な特長

ESIのXsynthは、一見すると同社Xkeyシリーズのように見えますが、実はそのコンパクトなボディに多くの機能を秘めたコストパフォーマンスに優れたシンセサイザーです。

本連載ではXsynthの長所を紹介しつつ、併せてMIDIに関する知識やサウンドメイクのポイントなど、アットランダムに紹介します。

まずは、Xsynthの概要を紹介していきましょう。

Xsynthの特長:その1 – 強力なシンセエンジンを内蔵し、本格的なサウンドメイクが可能

冒頭でも述べた通り、XsynthはESIのXkeyシリーズ同等の超薄型鍵盤を採用した同時発音数10ボイス25鍵のシンセサイザーです。

シンセエンジン部は、サンプルROMをベースとしたバーチャルアナログ減算方式のシンセエンジンを搭載しており、構成内容はオシレーター×3基、LFO×3基、AHDSR型エンベロープジェネレーター×3基、モジュレーションマトリクス×16スロット、エフェクトセクション3系統に加え、EQ、アルペジエーター、グライド、オクターブシフト、ホールドの各機能を装備しています。

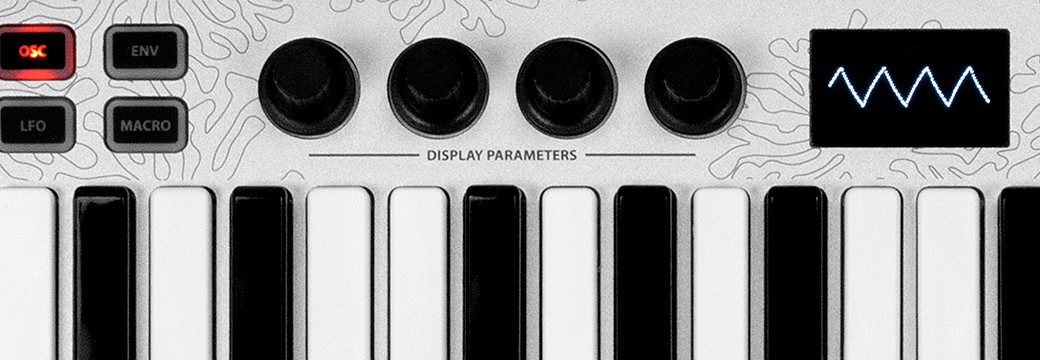

これらのパラメーターは、本体上部に配置された各セクションのボタンを選択して、中央上部の4個のエンコーダーで調整する、といったシンプルな流れなので、ボタン配置や複数ある各ページの呼び出し方を覚えると本体だけで十分な音色エディットを行うことができます。

図1:ディスプレイの左部分が4個のエンコーダーとなる。

特にオシレーターは3基装備しているだけでも十分評価できますが、加えてサンプルROMで内蔵されている波形がアナログシンセ波形以外に厳選されたPCM波形も用意されている点も評価したいポイントとなっています。

Xsynthの特長:その2 – 多機能装備で場所を選ばず活用できる

Xsynthは内蔵シンセサイザーとしての機能が充実しているだけでなく、その他の機能も見逃せません。

本機に採用されているキーボード部分はライトタッチの25鍵仕様ながら、Xkeyシリーズ製品同様にキー・ベロシティ対応しているだけでなく、ポリフォニック・アフタータッチにも対応しています。ポリフォニック・アフタータッチは多くの場合、各社とも上位モデルだけに装備されていることが多いのですが、このことだけでもXsynthの価値はあると言っても良いでしょう。そしてMIDIインターフェース機能、オーディオインターフェース機能という全部で4つの機能が本機1台に集約されています。

ちなみにXsynthに装備されているMIDI IN、OUT端子は最近エフェクター製品などでよく用いられている3.5mmのTRSミニ端子を使用したものになっているのですが、このTRS MIDIにはTRS-AタイプとTRS-Bタイプがあります。本機ではTRS-Aタイプに準拠していますので、他の周辺機器などとMIDIで接続を行う場合には注意が必要となります。

図2:3.5mmのTRSミニ端子を使用したMIDI端子は図中の青線で囲んだところのフロント部分に用意されている。

Xsynthの特長:その3 – Xsynth Editorを使用することでスムースなサウンドメイクが可能

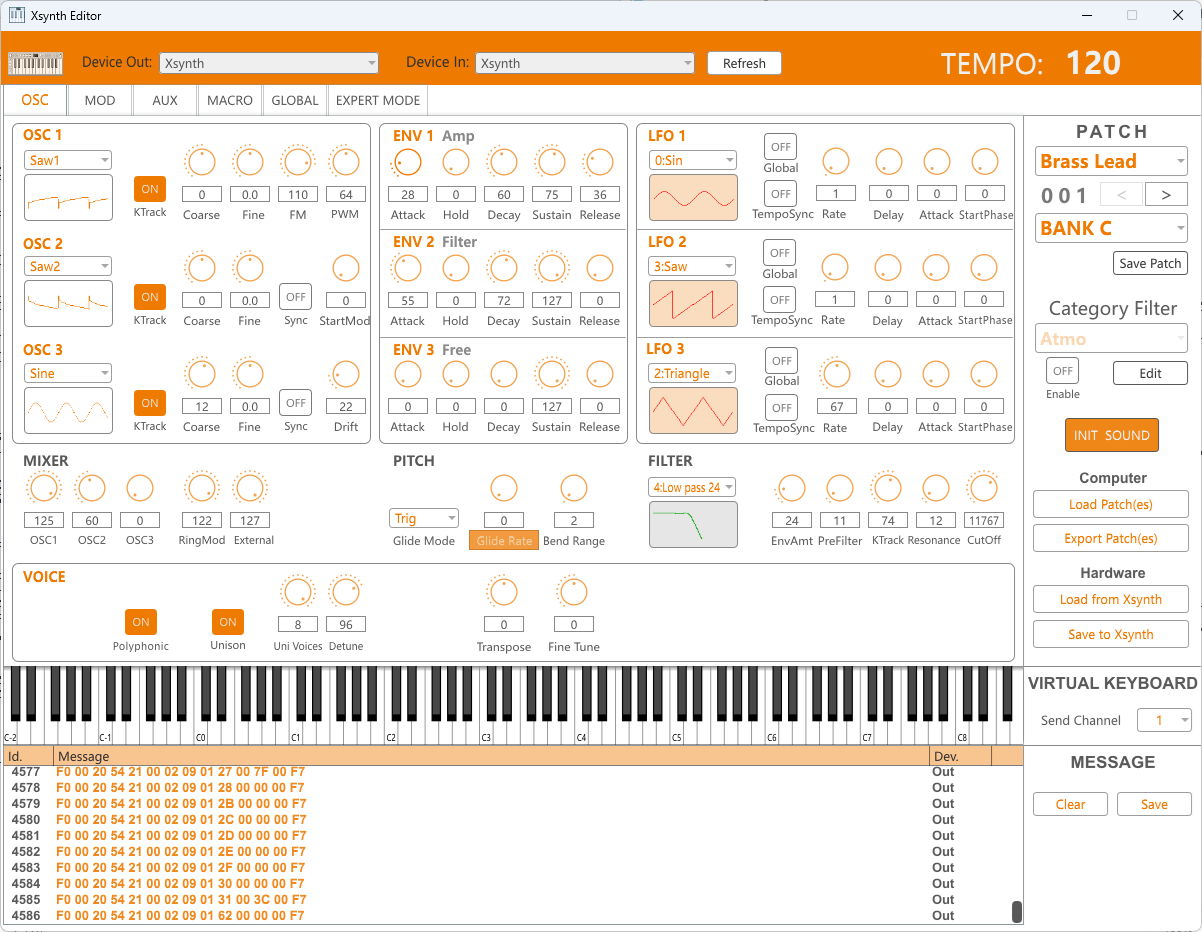

Xsynth本体だけでもサウンドメイクは十分行えますが、全体のパラメーターを把握したい際にはどうしても本体のディスプレイ部分で表示される情報だけでは限界があります。チョイ足し的な音色エディットはもちろん、初期状態からサウンドメイクを行いたい場合には「Xsynth Editor」が便利です。

図3:Xsynth Editorのメイン画面

Xsynth Editorはサウンドメイクやエディット以外にも作成した音色の保存やプリセット音色の管理を行うライブラリアン的な機能も持ち合わせていますので、ライブなどで複数のバンクセットを使い分けたい場合などにも重宝します。

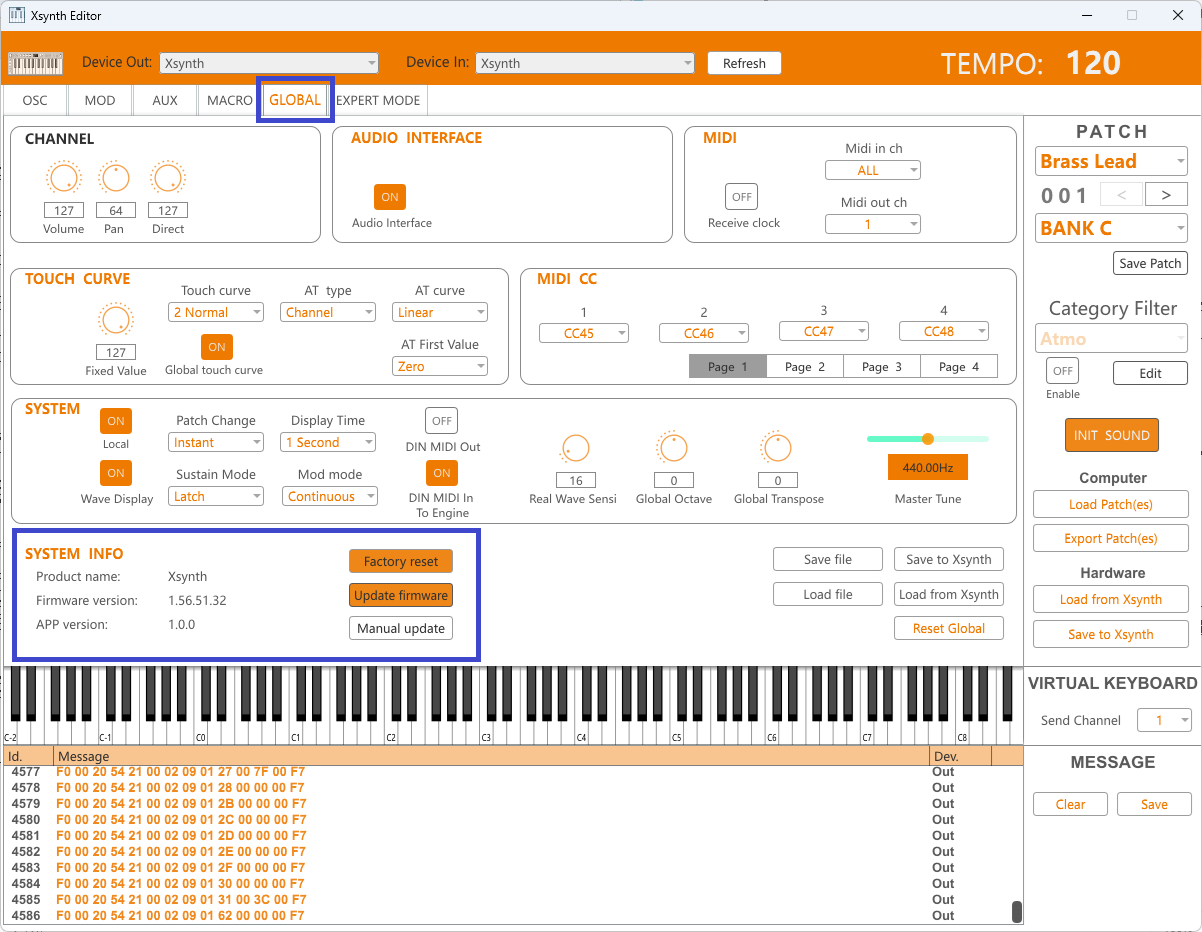

特筆すべきは、GLOBALメニューページの中にXsynth本体のファクトリーリセットだけでなく、ファームウェアアップデートまでクリックして進められるメニューが用意されている点です。ファームウェアアップデートは、シンセサイザーに慣れていない人には難しく感じられる作業ですが、Xsynthの場合はXsynth Editorからボタンをクリックするだけで進められるため、非常に便利だと言えるでしょう。

図4:図中、中央左部の青線で囲んだ部分にファクトリーリセットボタンとファームウェアアップデートボタンが用意されている。どちらもクリックするだけで作業を進められるのが便利。

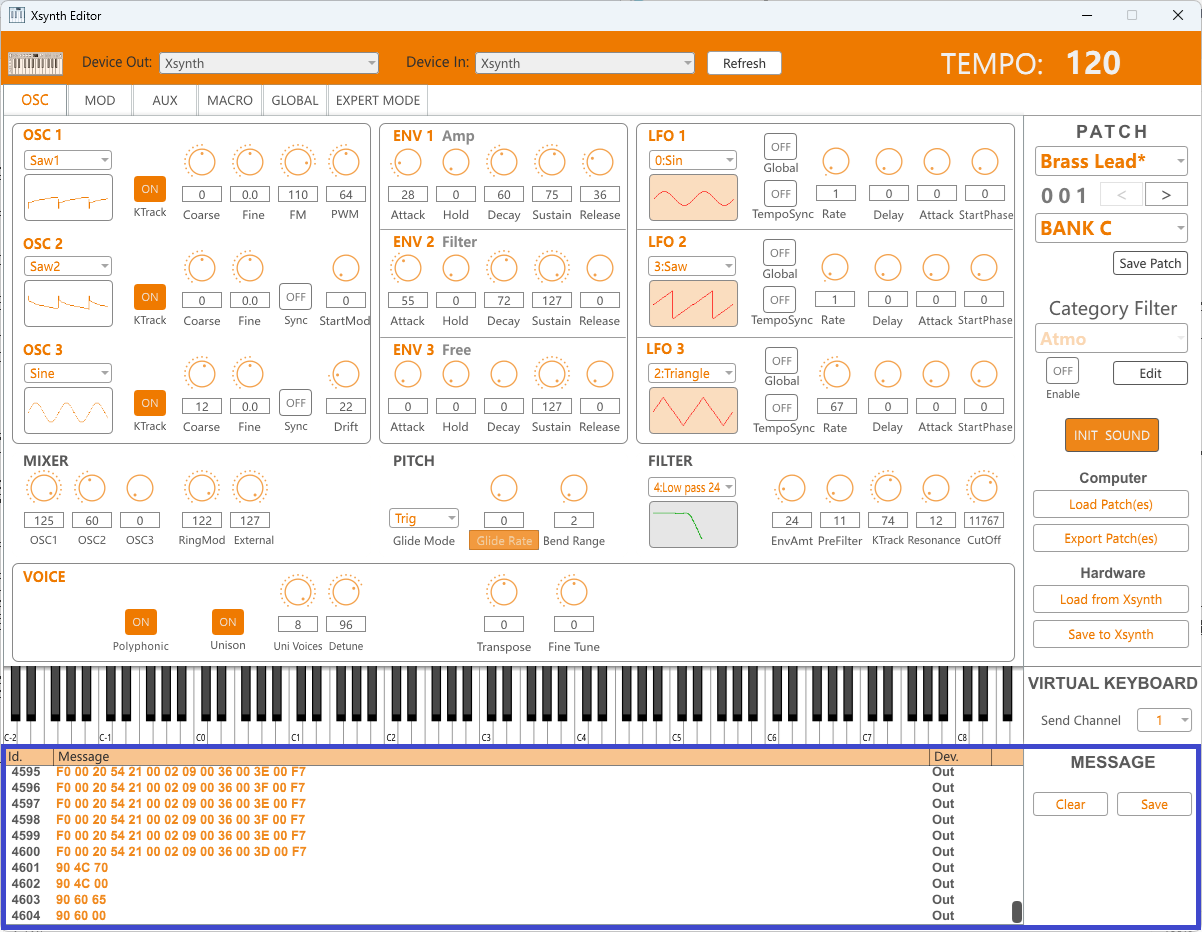

また、少々マニアックな点になりますが、Xsynth Editorの下部はMIDIモニターが用意されていて、リアルタイムでXsynth上の操作をモニタリングすることができます。

図5:図中の青線で囲んだ部分がMIDIモニター部分となる。

表示されるイベント情報は全て16進数になりますが、MIDIの規格書片手に表示されているメッセージを分析してみると、MIDIの仕組みの理解も進むことでしょう。興味がある方はぜひお試しください。

今回紹介したポイント以外の部分など含め、次回からはXsynthの各部の操作を行うティップスなどを紹介していきます。