(2013/11/27)

GrandVJ 2 XTのVideoMapperを使用して、プロジェクションマッピングを行うための機能解説やテクニックをご紹介している本連載なのですが、先日ちょっと面白いマッピングを行う機会があったので、今回はスピンオフというか裏話というか…そういうノリでお送りしたいと思います。

まずは何をしたのかを先に見てみてください。

ハープに対してマッピングを行うという企画だったのですが、いろいろと難関があったり…いや、難関というほどでもないような気もしますが、これから実際にプロジェクションマッピングを始めようという方には参考になる部分もあるかも知れないです。

今回は「ハープに映像を投射しながら演奏する」という行為そのものがメインコンセプトだったので、映像そのものは作り込まずにイメージで、Flashで作成したものとGrandVJにデフォルトで含まれるコンテンツをエフェクト加工して使っています。

映像を投射していない状態のハープと、マッピングを行う現場のイメージはこんなです。

映像を投射する前のハープ

画像からは伝わりづらいと思いますが、ハープ教室の練習室的な場所で、四畳半程度の大きさしかありません。

ここで初めの難関がやって来ました。

プロジェクターは投射物からプロジェクターまでの距離で投影できる範囲が左右されますよね。

離れれば離れるほど投影範囲が広がるという理屈ですが、逆に近すぎると極端に狭い範囲に限られてしまいます。

適正範囲外で使用すると明る過ぎたり暗過ぎたりという弊害も出ます。

しかし、今回のこの場所では部屋の対角線上にハープとプロジェクターを設置しても、ハープのサウンドボード部分をカバーするだけの投射範囲が稼げません。。

そこで、プロジェクターを縦にして使用することで問題を回避しました。

※ 使用するプロジェクターによって、縦置きでの使用を避けるよう注意している場合があります。ご注意ください

マッピングは当日ぶっつけで行うということで、可能な限りの状況に対応できるようにスタンドを作成していたので縦設置も問題なく行えました。

プロジェクターを縦にして使用

プロジェクターをスタンドに固定する部分のアイディアは、先日秋葉原 3331 Arts Chiyodaにてプロジェクションマッピングセミナーを共同開催したゴングインターナショナルさんのアイディアをパクっております。

間違えた、インスパイアされております。

スタンド本体はスピーカースタンドを流用して、パイプクランプからコの字型のステーを介すことで縦設置横設置に対応しています。

蝶ナットを使用することで上下左右の微調整も可です。

実際のマッピングは連載7回目で紹介したS.Interpolationの設定で、直線と曲線を使い分けています。

写真はざっくりと位置合わせをした後のもので、ここから細かく調整していきました。

当日はVideoMapperを操作するスタッフと、「もうちょい右…もうちょい…」というような指示をするスタッフの2人組で作業しました。

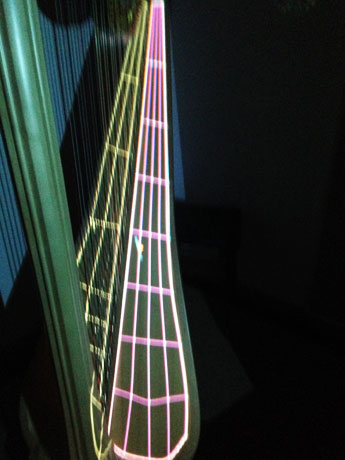

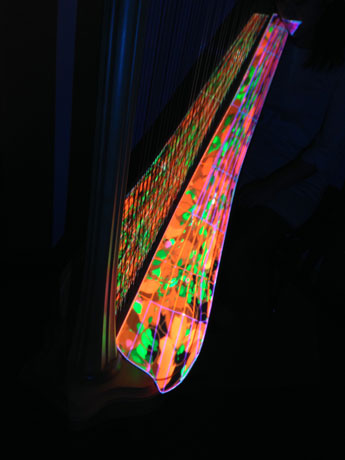

その後おおむねマッピングが完了してテスト中の画像。

サーフェス内のコントロールポイントの調整が若干残っていますが、ほぼ完成に近いです。

エラいサイバーなハープになっていますね…。

本来なら左右にプロジェクターを設置して、両側から当ててあげると弦の陰もカバー出来るのですが、1台しか用意できなかったので片側から当てています。

ちなみにですね、使用したコンピュータはMacbook Pro / Core i7 2GHz / 4GB RAMでしたが、本体が熱をもってくると動作が怪しくなる時がありました。

なので、Mac本体を浮かせて扇風機で風をバシバシっと送っています。

割と様々なコンピュータでGrandVJ 2 XTを試してみたイメージでは、CPUやグラフィックボードのスペックはもちろんですが、ノートを使用する場合は特にスペックそのものよりも、コンピュータを冷やすような工夫でだいぶ動作が左右されるように思います。

今すでにGrandVJ XTの動作でお困りのユーザーさんは、コンピュータの買い替えの前に1度試してみると多少改善するかも知れません。

試してみてくださいね。

次回はまたVideoMapperの解説に戻ります。

それでは今回はこの辺で!

- 前回記事:ショートカットテクニック!