前回はインストゥルメントの追加の作成を行いました。

今回は「FX(エフェクト)の使い方」をご紹介したいと思います。

FX(エフェクト)の使い方

- FXとは

- FXの種類

- FXの概要

- FXのコントロール

- FXの補足

FXとは

FXとはなんのことでしょうか?FXというと効果音のことを指す場合がありますが、ここで説明するFXとはエフェクトのことで、音を変化させて音作りや調整を行う機能のことを言っています。DJやビートメイク未経験の方でも言葉は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。

DJの方に馴染みが深い代表的なエフェクトは、EQ(イコライザー)だと思います。DJで使用する際のイコライザーは、周波数帯を高音域・中音域・低音域に分けてカットまたはブーストして音を調整するエフェクトですが、Serato StudioにはDJソフトウェアやDJミキサーに搭載しているエフェクト以外に、ビートメイク用のエフェクトも搭載しています。

FXの種類

Serato Studioに搭載されているFXは種類は以下のようになっています。

- Compressor(コンプレッサー)

→ 音量を揃える

- EQ(イコライザー)

→ 低い(または高い)周波数帯域をカットする(一部 FX Beatsの周期に応じる)

- Delay(ディレイ)

→ 音を遅らせて鳴らす(FX Beatsの周期に応じる)

- Echo(エコー)

→ 音が遅らせてやまびこのように繰り返し鳴らす(FX Beatsの周期に応じる)

- Reverb(リバーブ)

→ 響きを与える

- Autofader(オートフェーダー)

→ フェーダーで上げ下げした効果(FX Beatsの周期に応じる)

- Braker(ブレイカー)

→ レコードを止めた時の効果(FX Beatsの周期に応じる)

- Limiter(リミッター)

→ 音圧を上げる

- Mastering(マスタリング)

→ マスタリング時の使用を想定したイコライザー/コンプレッサー/リミッター

- Crusher(クラッシャー)

→ デジタル的に音を壊したような効果

- Flanger(フランジャー)

→ うねるような音にする効果(FX Beatsの周期に応じる)

- Phaser(フェイザー)

→ フランジャー同様にうねるような音にする効果(FX Beatsの周期に応じる)

- Sidechain(サイドチェイン)

→ 主にキックとベースの周波数帯域の被りによる音の濁りを抑える効果

それぞれのエフェクトの説明はあえてアバウトで短いものとしました。

一般的な楽曲制作において、基本的なエフェクターとして、「コンプレッサー」「イコライザー」「ディレイ」「リバーブ」などがあります。これらはミキシング(全体のバランスを整える作業)をする上で、使用頻度も高く、それぞれの設定項目の意味を理解して使い方を覚えることは必須といえますが、Serato Studioにおいてはあまり覚えなくてもよいと思います。

Serato StudioのFXはシンプルな構成となっているため、覚える必要がないんです。

初心者にとっては知識の壁でつまずかない分、ビートメイクに集中できるといえるでしょう!

FXの概要

まずはFXを表示してみましょう。

画面上部のプロジェクトツールバーのFXボタンをクリックして紫色に点灯させます。

すると画面中央、横長にFXが表示されます。

FXには3つのFXユニットがあります。上の画像のデッキビューエリアの下にある「パッドFX」と、シーンプレイヤーの下にある「デッキFX」の2つが横並びにレイアウトされています(3つ目に「マスターFX」というものがありますが、後の記事で紹介予定です)。

1ユニットにあたり、3つのFXを読み込むことができるスロットが用意されています。

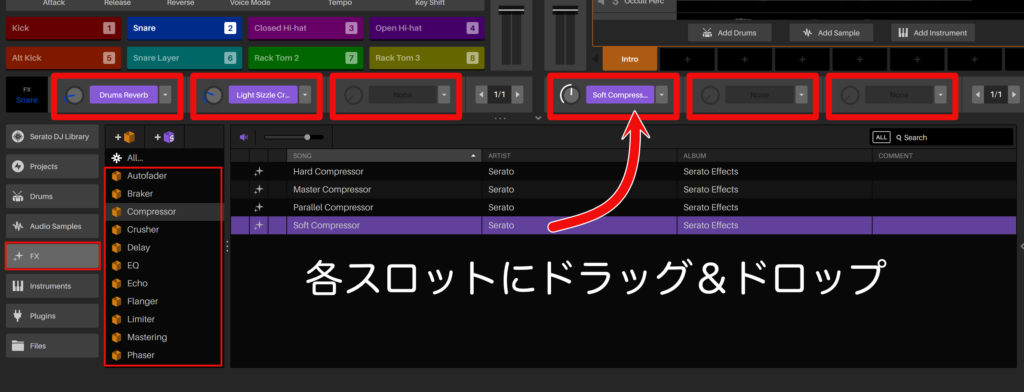

これまでの読み込み方法と同様に、ライブラリタブから [FX] を選択するとFXの種類がクレートパネルに表示され、ファイルパネルからFXをドラッグ&ドロップで各スロットに読み込むことができます。

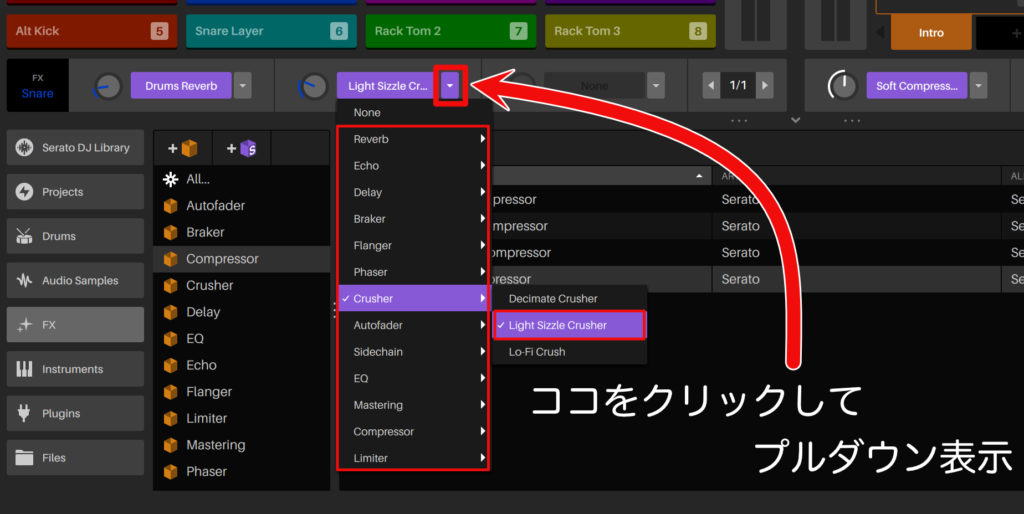

各スロットの右側をクリックし、プルダウン項目から読み込むことも可能です。

左側の「パッドFX」はドラムデッキまたはサンプルデッキを選択している場合のみ使用することができます。

ドラムデッキは各ドラム(キック、スネアなど)、サンプルデッキは各キューを選択すると、選択したパッドごとにFXのページが切り替わり、それぞれにパッドに対して個別にFXをかけることができます。

また、右側の「デッキFX」は選択しているすべての各デッキに対してFXをかけることができます。

FXのコントロール

FXのパラメーターを見てみましょう。

3つのスロットの右側には「FX Beats」があります。ディレイやエコーなど、FXによってはエフェクトのかかる周期をタイムベースで変更するものがあります。上の画像の場合、デッキFXに「Echo」が挿してあり、FX Beatsは「1/2」となっているので、1拍の半分の8分のタイミングでエコーが繰り返されます。

各FXの左には「Depth(デプス)」のツマミがあります。左に振り切っている場合は、FXがかかっていない状態で、右に回すことでFXのかかり具合を調整できます。

調整するパラメーターは基本これだけ。

FX Beatsが適用されないFX(コンプレッサーやリバーブなど)にいたってはデプスでかかり具合を調整するだけ!めちゃめちゃ簡単!

初心者が持つコンプレッサーのイメージといえば、“レシオ” “スレッショルド” “アタック/リリース”などの言葉の意味を調べて理解したつもりでも、耳で聞くと、”うまくかけられてるのかよくわからねぇ!”という感じたと勝手に思っています。

シンプルなワンノブ仕様で、効果もハッキリとしたものが多いので“ツマミをいい感じの位置まで回すだけ”って感じで、難しいことは考えずアバウトにやっちゃえばいいんじゃないでしょうか。

FXを読み込む際に気をつける点としては、「どこのスロットに読み込むのか」です。音声の流れる順番は「パッドFX」の3つのスロットを左から右にを通った後に「デッキFX」の3つのスロットを左から右に流れます。

例として、上の画像は以下のような想定です。

「パッドFX」で”ドラムデッキのスネアにリバーブとクラッシャーで音作り”を行った後に、「デッキFX」で”ドラムデッキ全体にコンプレッサーでまとまり感とパンチ感の調整”しています。

複数のドラムキットから好きなサンプルを集めた場合など、ドラムキット全体にコンプレッサーやリバーブを追加することで、音がまとまりやすくなります。

どのようなFXを挿せばよいかわからないといったこともあると思いますが、ドラムデッキやインストゥルメントデッキを読み込んだ際に、はじめからFXが一緒に読み込まれていることが多くありますので、挿してあるFXの種類や順番を参考にすればよいでしょう。

また、FXを挿す順番によって出音は変わります。

エコーをコンプレッサーの前に挿せば、やまびこのように鳴った音に対して、コンプレッサーで音量を均一にすることになりますが、エコーをコンプレッサーの後に挿せば、コンプレッサーで音量を均一にした状態に対して、やまびこのような効果を与えることになります。どのような音を狙うかによって順番を決めましょう。

FXの補足

ここまでの説明でお気付きの方もいるかもしれませんが、一般的なDAWには絶対にあるものがSerato Studioでは見当たりません。

それはPan(パン)です。パンとは音の左右の定位を設定するもので、例えば“ハイハットの音を少し右から聞こえるように鳴らす”といったように、各楽器を左右に振り分けるパンが見当たらないのです。

機能として無いわけではなく、少しわかりづらいところにあるので説明しておきます。

どこにあるのかというと、FXの中にあります。

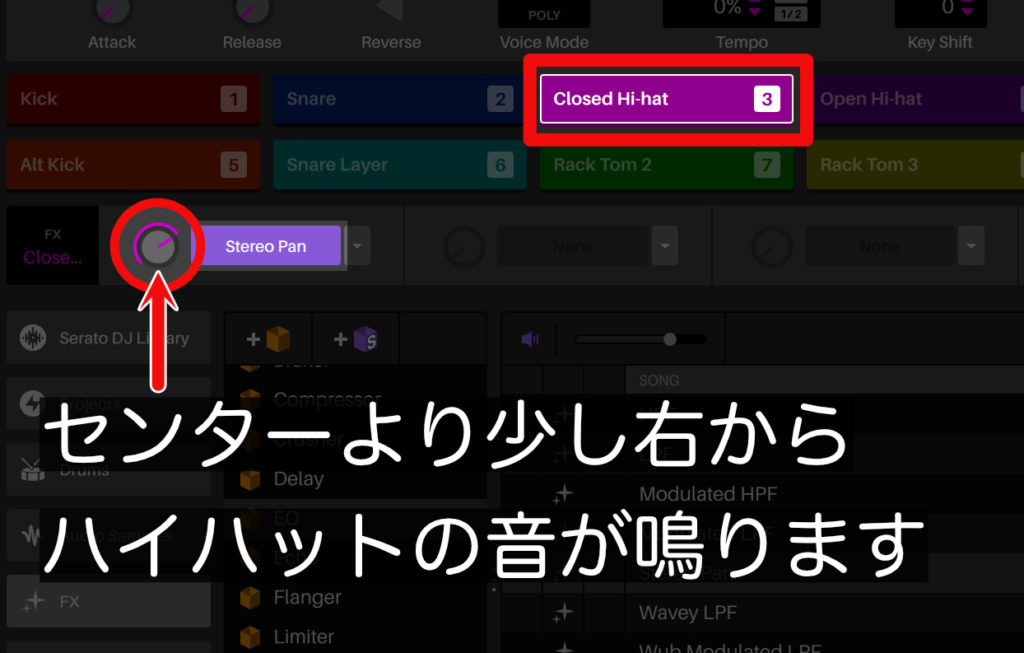

EQタブの中に「Stereo Pan」というFXがあり、これを使ってパンを振ることになります。

上の画像ではツマミの位置がセンターより少し右にあるため、選択している音が少し右から鳴ります。

初心者の方はこのまま覚えておけば問題ないですが、DAWソフトを使ったことのある方だとちょっと変わった場所にあると感じますよね。

また、Serato StudioのFXの中で、他とは違う設定方法のSidechain(サイドチェイン)ついても説明しておきます。

ミキシング時によく起こる問題として、ベースの音とキックの音がどちらも低音域のため、この2つの音が同時に鳴ると周波数帯域がぶつかることによってボワボワした音になり、汚く聴こえてしまうことがあります。

これを解消するための定番の方法として、ベースの音に対してサイドチェインをかけるという方法があります。

(他のソフトウェアではコンプレッサーなどにサイドチェインの項目がある場合が多いと思いますが、Serato StudioではSidechain(サイドチェイン)という名前のFXを挿すことになります)

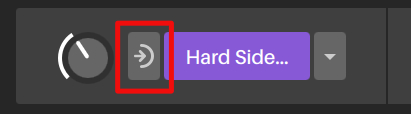

ベースのインストゥルメントデッキを選択した状態で、デッキFXにサイドチェインを読み込むと他にはないマークが表示されます。

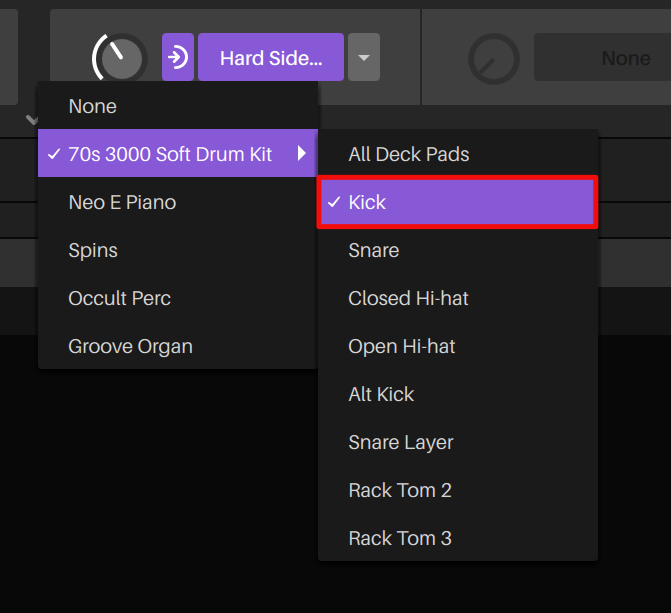

「Hard Sidechain」を読み込んだ画像

このマークをクリックするとプルダウンで以下のように表示されます。

ここで選択されている「Kick」はドラムデッキのキックです。

この設定をすると、ベースの音が“キックの鳴っているタイミングにのみ音量が下がる”状態になり、結果として“音の濁りを抑える”ことができます。

「FX(エフェクト)の使い方」は以上となります。

次回は「プラグインの追加」をご紹介したいと思います。