Bitwig Studio “POLY GRID”でドラムを作る! Vol.3

by Blacklolita

まえがき

本連載では、Bitwig Studio3 から搭載された “THE GRID”というオープンなモジュラー環境を用いて、アーティスト自身が THE GRIDでどうやってサウンドメイキングをしていくのかを解説いたします。各回の最後には、アーティストが実際に作成したプロジェクトファイルもダウンロードできるようになっています。まずは、Bitwig Studioのデモバージョンをダウンロードして、連載と共にTHE GRIDを楽しんでください。

Bitwig Studioデモ版ダウンロード

Bitwig Studioのデモ版はこちらからダウンロードできます。

デモ版ではファイルの保存が行えませんが、すべての機能にアクセスが可能です。無限のシンセサイズを提供する、強力なGRIDをぜひご体験ください!

Blacklolitaです。普段はKYMOGRAPHというサンプルパックのサウンドデザイナーをしつつ、作曲家として活動しております。今回は全三回にわたり、Bitwig Studioに搭載された強力なセミモジュラーエンジンPOLY GRIDでドラムを自作して行く道のりをみなさんと一緒に歩んでいこうと思います。

Blacklolita

https://twitter.com/KymographCLROWN

サンプルパックブランド「KYMOGRAPH」のサウンドデザイナー。

皆様にシンセの魅力や使い方を知っていただければと思います。

今回は第三回ということでキック、クラップに合うハイハットを作っていきましょう。金物をシンセで合成するのは難しいですが一つ一つ読み解いていきましょう。

POLY GRIDを立ち上げる

今回は三つのオシレーターを使います。

- Noise(Pink)

- Triangle

- Phase-1

この三つのオシレーターを

- フィルターなどでノイズを作る

- ADSR等のエンベロープで時間的な変化をつける

- 音量の調整

- バスとしてMixerにまとめる

という流れになります。

基本的な自然界に存在するような音は、いくつかの音が重なり合うことで再現できる音が多いです。一見難しそうに見えても紐解いて行くことで仕組みを理解できたりすることも多いのでじっくり今回も音を作り上げていきましょう。

Pink Noiseでハイハットの芯を作る

やっぱりNoiseはいろいろな所に使えるもので、今回のハイハット制作にも欠かせない存在です。今回はPink Noiseの方を使っていきたいと思います。

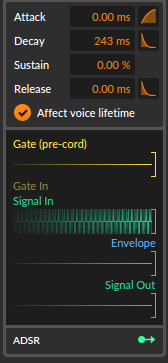

Pink NoiseにまずADSRをかけます。数値はこちらの図のようになっています。

Pink NoiseオシレーターのADSR設定値は以下のようになります。

Decayは短く、ほんの少しだけのSustainにReleaseを深く設定して空気感を出している感じです。次にCombフィルターをモジュールから2つインサートしましょう。

左のCutoffは220Hz、右は508Hz、左のResonanceは8.00s、右は3.18sですね。2つのCombフィルターを極性を左は-、右は+として使っています。異なる極性のCombフィルターを挿して周波数の位置を調整することで今回は金属を叩いたような音を作り出しています。

このままでは低域のが暴れてしまいますので、こちらの後段にSVFフィルターを結線していきます。

SVFフィルターをHigh Passモードにして1.75kHz近辺にかけてあげましょう。Resonanceは61%に設定してあげます。

次に、Combフィルターを使用することによってできたフィードバックでリリースが伸びているので、これをADSRでコッといったアタックを持つ金属音に加工してあげましょう。

パラメーターはこちらのとおりですね。Decayのみ設定値がありそれ以外は0、という形にしています。

こちらで上段の金属の芯に当たるよううな音の部分は完成になります。

次は高域のハイハットを叩いたときの金属的な粒の音を作っていきましょう。

金属的な粒の音で金物の有機的な音を作る

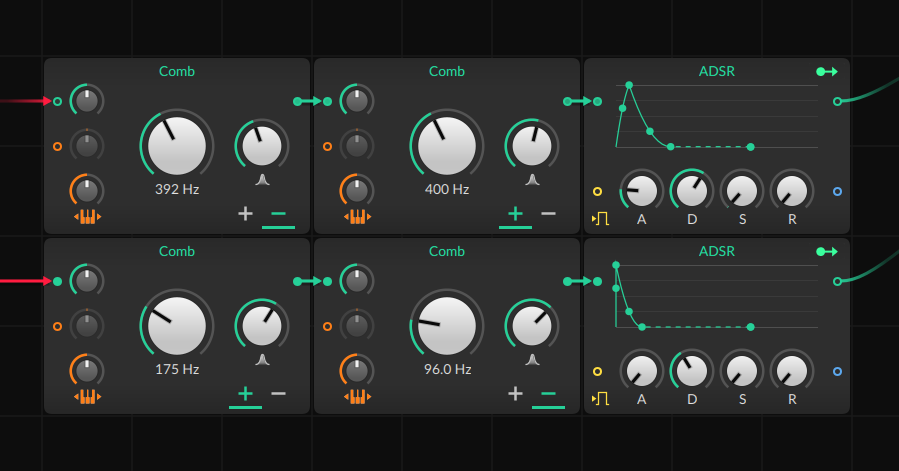

まずはこちらをご覧ください。

今回はTriangleオシレーターと、Phase-1オシレーターを使って有機的なノイズを作っていきます。White NoiseやPinkノイズは色がなく下地として有効なノイズなのですが、色がなさすぎても無機質なニュアンスのみが強調されるためいかにも前時代的なシンセ臭さというものが残りがちです。この部分を回避するために有機的なノイズをTriangleとPhase-1オシレーターで作っていこうと思います。

まずはGate Inからそれぞれのオシレーターに結線します。TriangleはSkewノブを左に振り切り、Foldは右に振り切っています。Phase-1はALGORITHMをDbl(おそらくDoubleの略語ですね)、Feedbackは右に振り切っています。ピッチはTriangleが15.00semitone、Phase-1が48.00semitoneですね。こちらに6Poleのハイパスフィルターをそれぞれ図の値で結線しています。高域の部分を作りたいので中低域は必要ありません。

上段で設定したPink Noiseオシレーター部と同様にこちらも極性の異なるCombフィルターを使用して、そのごADSRエンベロープで形を整えていますね。Combフィルターは複雑な形をしているためCutoff周波数が1Hzズレただけでも違う音になってしまいます。逆に言えばその細かい周波数のズレで音が変わるなら、その数だけいろいろな音が存在するということ、友言えます。Combフィルターは音作りに対してブレイクスルーを起こすことの出来る面白いフィルターですので積極的に使ってみて下さい。こちらの設定値は項目が多いためプロジェクトの数値を参照していただければと思います。

下段の全体像としてはこのような感じです。

上段も合わせて結線してみましょう。

Mixerにそれぞれインサートするとこのような形になります。次はバスコントロールとしてMixer以後のモジュール構成にフォーカスしてみましょう。

Mixerから出たハイハットの音に足してADSRをかけていますね。ここの設定値をDecayを短くしたり、長くしたりすることでクローズドハイハット、オープンハイハット2種類のニュアンスを出すことが可能なため、1粒で2度美味しいと言える構成になっていますね。

最後にSVFフィルターのハイパスモードで低域を取り除き、パンニングも行えるようにLR Gainというモジュールを結線しています。最後にGain dBモジュールを結線してAudio Outに接続。これでハイハットの完成です!

総括

三回に渡り解説してきましたがいかがだったでしょうか?前回のキック、クラップと合わせてぜひ遊んでいただければと思います。こちらを一通りやっていき各モジュールの特性などがちゃんと身についていれば他のリードやベースなどの音ももう自分で作り出せるのではないでしょうか。これからも機会があれば是非お伝えしていければと思います。ありがとうございました。

今回作成したプロジェクトファイルとドラムサウンドのオーディオサンプルはこちら(↓)です。