第2回:Note Gridを使いこなすための基本(2)

Bitwig Studioに収録されている数あるデバイスを曲作りに活かせるよう、本連載ではそのポイントを解説していきたいと思います。

前回に引き続きNote GridのPitchカテゴリーのモジュールを紹介しましょう。

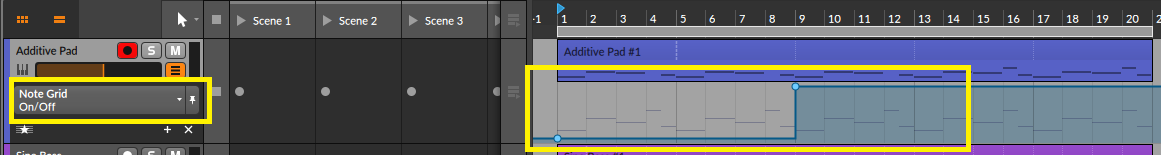

図1:メインスクリーン画面。

Transposeを使ってハーモニー演奏させる

それでは最初にデモ音源を聴いてみてください。

シンセデバイスのPOLYMERのプリセット“Additive Pad”を使用したトラックのフレーズに対して、9小節目からNote Gridを使用したハーモニーが加わるように設定しています。

図2:Note Gridが9小節目からオンになるようにオートメーションを設定した状態。

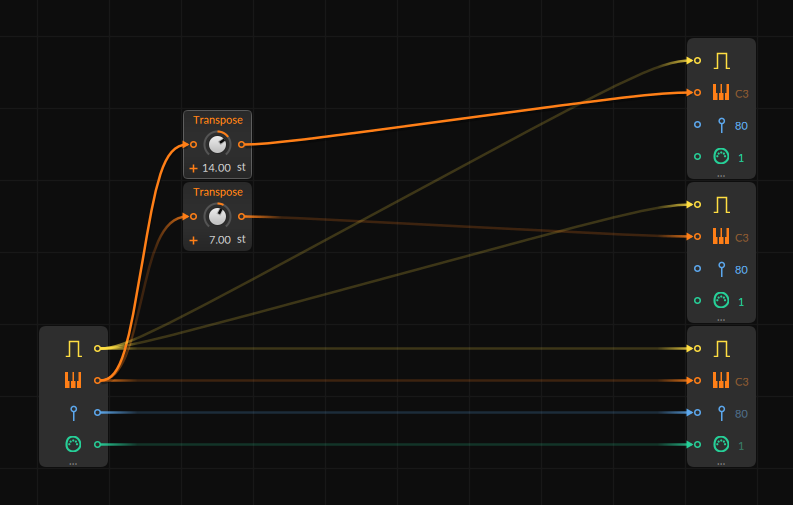

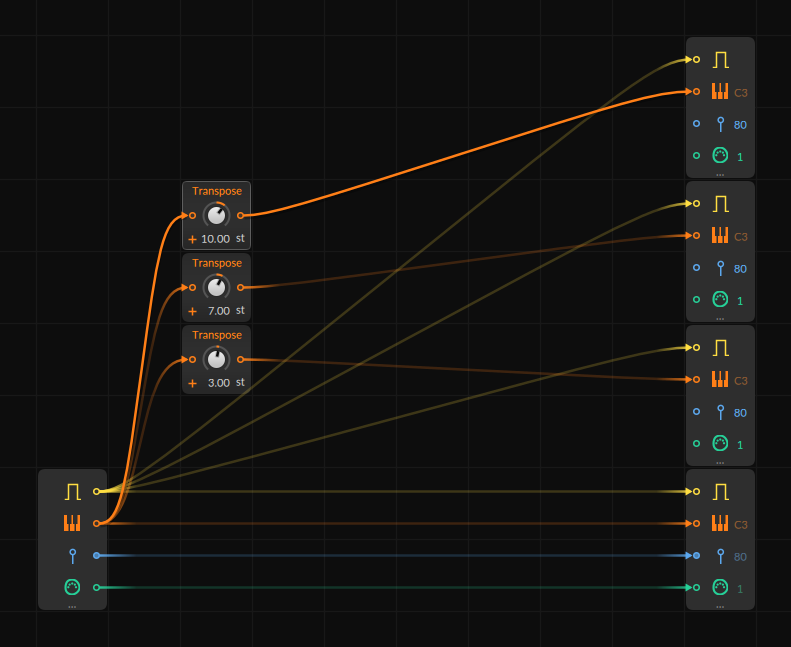

ここでは、Note GridのTransposeを使用して演奏される音の5度上と9度上の音が発音するように設定しました。実際には図のようにモジュールを接続しています。

図3:原音に対してハーモニーを加える設定はこのようになっている。

モジュール接続のプロセス

順を追って今回の設定を見ていきましょう。

まず、異なるピッチのハーモニーを得るにはPitchカテゴリーのTransposeが必要になりますが、前回のようにNote InモジュールのPitch Out → Transpose → Note OutモジュールのPitch Inと接続しただけでは、単純に演奏される音のピッチが変更になるだけです。そこで、I/OデバイスカテゴリーのNote Outモジュールを追加し、トランスポーズした音の出力先を用意することで、元の音の出力にトランスポーズした音も同時に出力できるようになります。

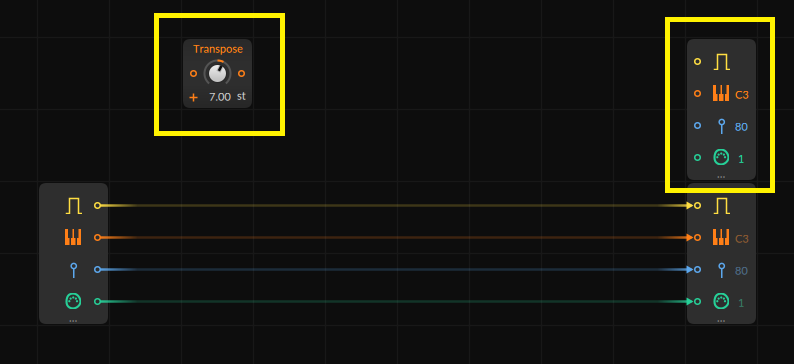

図4:TransposeモジュールとNote Outモジュールをエディット画面上に配置した状態。

そして、図のようにNote InモジュールのGate Out → Note OutモジュールのGate Inも同じように結線し、Transposeの値を設定すると演奏した音と共に5度上の音も一緒に演奏されます。

図5:黄色の枠線で囲んだ部分の数値を変更することで、目的のピッチが得られる。

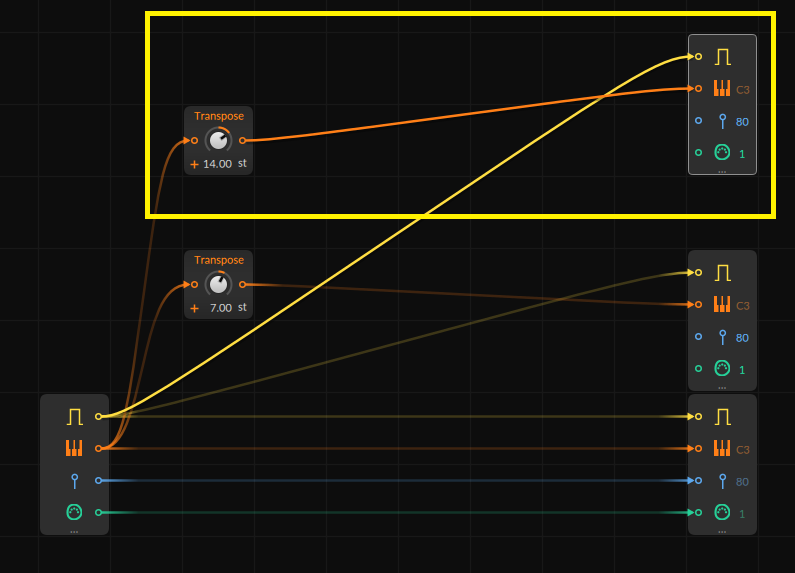

同じように更に5度上の音を加えたい場合には、TransposeモジュールとNote Outモジュールを1つずつ追加し、同様に接続を行ない、トランスポーズ値を+14に設定します。

図6:更に追加したモジュール部分は黄色の枠線で囲んだ部分となる。

この機能を活用すれば、いわゆる平行3度や5度ユニゾン効果をすぐに得られますし、TransposeモジュールとNote Outモジュールを3つずつ追加して、Transposeモジュールの値をそれぞれ+3、+7、+10のように設定すればマイナーセブンスコードの構成と同じになるハーモニーが得られ、コードメモリー機能のような効果を作ることもできます。

図7:マイナーセブンスコードのハーモニーを得るためのTransposeモジュールの設定はこのようになる。