第1回:Note Gridを使いこなすための基本(1)

今回からタイトルも変わって新装開店のこのコーナー。

Bitwig Studioに収録されている数あるデバイスを曲作りに活かせるよう、そのポイントを解説していきたいと思います。

まずは、Note FXデバイスが自作できるNote Gridを紹介しましょう。

図1:メインスクリーン画面

Note InとNote Outモジュール

まず、Note Gridを立ち上げた時には、図2のような状態に2つのモジュールが配置され、同じアイコン同士の部分が接続されています。

図2:Note Gridを立ち上げた状態。

左側のモジュールは、Note Inモジュールといいます。例えば接続しているMIDIキーボードを演奏した際のGate(ノートの長さ)、Pitch(ノートのピッチ)、Velocity(ノートの強弱)、Channel(ノートのMIDIチャンネル)という4つの情報を右側のNote Outモジュールへ出力します。

Note OutモジュールはNote Inモジュールから送られてきたGate(ノートの長さ)、Pitch(ノートのピッチ)、Velocity(ノートの強弱)、Channel(ノートのMIDIチャンネル)の情報をNote Out上での設定に従って後段に接続したインストゥルメントデバイスを演奏(=発音)させる、という流れになります。 起動時のこの状態では特にNote Outモジュールで特にMIDI信号が加工されていないので、MIDIキーボードの演奏は、そのままインストゥルメントデバイスの音色で演奏されます。

ちなみに、Note Outモジュールの方は8個のアイコンがありますが、Note Inモジュールの方も下部にある小さい「・・・」の部分をクリックするとNote Outモジュールと同様のアイコンが表示されます。

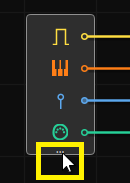

図3:Note Inモジュールの黄色飲枠線で囲んだ部分をクリックする。

図4:Note Inモジュールを全表示した状態。

Note Inモジュールと接続されていない下の4個については後日解説します。

ピッチを変えてみる

それでは、効果がわかりやすいように1つだけピッチ系のモジュールを追加して、どのようになるか確かめてみましょう。

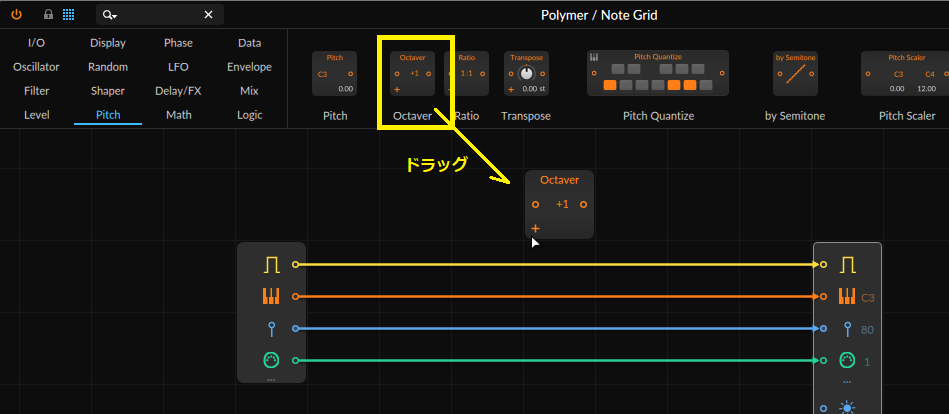

例としてグリッドエディタの上部に配置されているピッチカテゴリーのモジュール「Octaver」をエディタ内にドラッグし、接続していきます。

図5:Octaverモジュールをエディタ内にドラッグ配置している状態。

Octaverはモジュール名どおりピッチをオクターブ変化させるモジュールです。数値の設定次第でオクターブの上げ下げが行なえます。

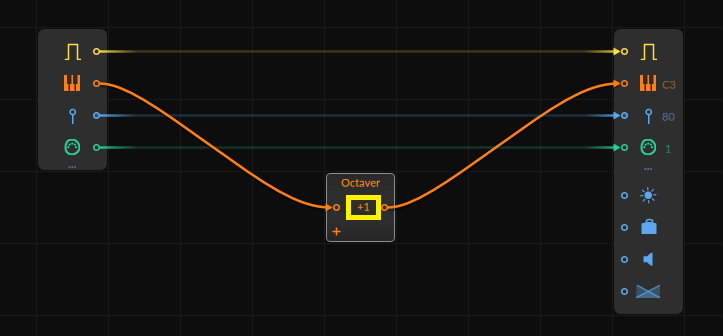

この効果を得るためには、Note Inモジュール(Pitch) → Octaver → Note Outモジュール(Pitch)のように接続を行ないます。

図6:黄色飲枠線で囲んだ部分の数値でオクターブの高さを変更する。

図のように設定が「+1」になっている時には、MIDIキーボードを演奏してみると、実際に引いている鍵盤の音程は1オクターブ上のピッチで演奏され、数値を「-2」にすることで2オクターブ下のピッチで演奏できるのが確認できるでしょう。