MILLENNIUM PARADE、BREIMEN、大橋トリオなどのエンジニアを務める佐々木氏。彼に初めて会ったのは某スタジオのアシスタント時代だった。真面目で物静かな彼が、プラグインに関するインタビューを受けてくれることになり、愛用するFabFilter製品について語ってもらった。

音楽エンジニアになったきっかけ

まずエンジニアとしてのバックグラウンドを伺いたいのですが、どうしてエンジニアになろうと思ったんですか?

佐々木:15歳の時に「将来は必ず音楽の仕事をする」と決意して、もともとはベーシストを目指していたのですが、いろいろ取り組んでいくうちに作曲やアレンジにも興味が出てきました。日本の大学の音楽学科を卒業した後、アメリカのバークリー音楽大学に留学しました。

バークリーに行ったのは、アレンジの勉強をしに行ったんですね?

佐々木:最初はそうですね。バークリーに行く前はエンジニアになろうとはまったく思っていなかったです。アレンジや作曲を勉強するつもりでバークリーに行ったのですが、学校のレコーディングスタジオの設備が素晴らしく、そのスタジオが使いたかったので、Music Production & Engineering科というプロデュースとエンジニアリングを専攻する学科に進みました。

エンジニアを目指し始めたのは24歳くらいの時で、スタートとしては遅いのですが、それまでの期間は楽器演奏や編曲的なことに向き合っていたので、その経験が現在の自分のエンジニアリングのスタイルに生きていると思います。

エンジニアの作業には、物理学をはじめとした理系的な知識・経験が助けになる部分に加え、最終的には楽曲に自分の感性や感覚的なところを反映させて仕上げていくというバランス感が、自分に合っているのではないかと今は感じています。アーティストを中心とした少人数のチームの一員として、作品を一緒に作り上げていくことにやりがいを感じています。

最近の活動について

最近はどんなアーティストさんに関わられていますか?

佐々木:最近ご一緒している時間が長いアーティストは、MILLENNIUM PARADE、BREIMEN、大橋トリオさん、なとりくん、離婚伝説といった方々かなと思います。アーティストによって録音・ミックスだけやることもあれば、アレンジ段階から一緒に進めているアーティストもいて、様々な関わり方をしています。

作業環境について

レコーディングするときは、ここのスタジオ(Studio Dede)が多いですか?

佐々木:Dedeのオーナーの吉川さんに大変お世話になっていて、アシスタントも気心が知れていて優秀ですし、自分の機材も置かせてもらっていてサウンドがコントロールしやすいので、Dedeを使うことが多いです。

クライアントの指定があったり、曲のサウンド的にDedeとは違うキャラクターが合いそうな場合は、他のスタジオも使います。ミックスチェックではアウトボードを通すことが多いので、基本的にDedeの部屋で立ち会いを行っています。

だいたい関わるアーティストは録りからミックスまでやる感じですか? ミックスだけやることもありますか?

佐々木:楽器系の録音があるものは、なるべくレコーディングから参加させてもらうようにしています。最近は後輩エンジニアにボーカル録音などをお願いして、代わりに録ってもらう機会も増えてきました。

ワークフローについて

録るときには、ミックスするときの音を想定して録っていますか?

佐々木:なるべく完成系に近い音で録音できるよう心がけていますが、アプローチとしては、ミュージシャンやアレンジャーとよくコミュニケーションを取り、楽器のセッティングや演奏方法・内容で音をイメージに近づけていくことを第一にしています。そのため、基本的には実際に鳴っている音に近い音で録れるような機材のチョイス、マイキングを心がけています。

あとで処理が少ない方がいいという感じですか?

佐々木:そうですね。ミュージシャンが録音時にモニターする楽器の音色やバランスはプレイに大きく影響するので、そこはこだわるようにしています。

プラグイン使用の判断基準について

ミックスをするとき、「ここはプラグインエフェクトを使うべき」と判断するのは、何が起こったときですか?

佐々木:曲によって処理は当然変わるのですが、経験を重ねるうちに、だいたい各楽器の「自分の好きな処理」がわかってきたので、プリセットのプラグインチェーンを挿した状態からミックスを始めています。自分が組んでいる各楽器や全体のプラグインチェーンのサウンドが、自分のミックスのカラーになっていると思います。

ボーカルのプラグインチェーンについて

そのチェーンについてですが、例えば、読者の方が自宅で録ると仮定するとボーカルかアコギだと思いますが、ボーカル録音の際のチェーンはどういう感じになりますか?

佐々木:ボーカルのチェーンは、ある程度自分の中でプリセットが決まっています。まず初段にEQが入っています。これはフラットな状態で挿しておいて、声と曲に合わせて調整します。ローカットして、次に他の楽器と干渉しやすい声のミッド(だいたい200〜500 Hz)を声と楽曲に合わせて削ったり、声のキャラクターでピーキーに感じるところがあれば抑えたり、という処理になることが多いです。

その次は?

佐々木:コンプレッサーが入っていて、キャラクターのあるタイプを楽曲によって使い分けています。その後にマルチバンドコンプレッサーが入っていますね。その後にエキサイターが2種類、さらにディエッサーが2種類入っています。

2種類入れるのはなぜですか?

佐々木:それぞれ上がる帯域や上がり方が変わるので、とりあえず挿しておいて、楽曲に合わせて調整するという感じです。ディエッサーも1つ目と、もう1つで他の帯域を削ったりします。2種類とも使うこともあれば、片方だけ使ってもう片方はオフにすることもあります。

チェーンはほかにもありますか?

佐々木:そこからSendでCompressor、Chorus、Delay、Reverbなどに送って、さらにカラーを調整しています。

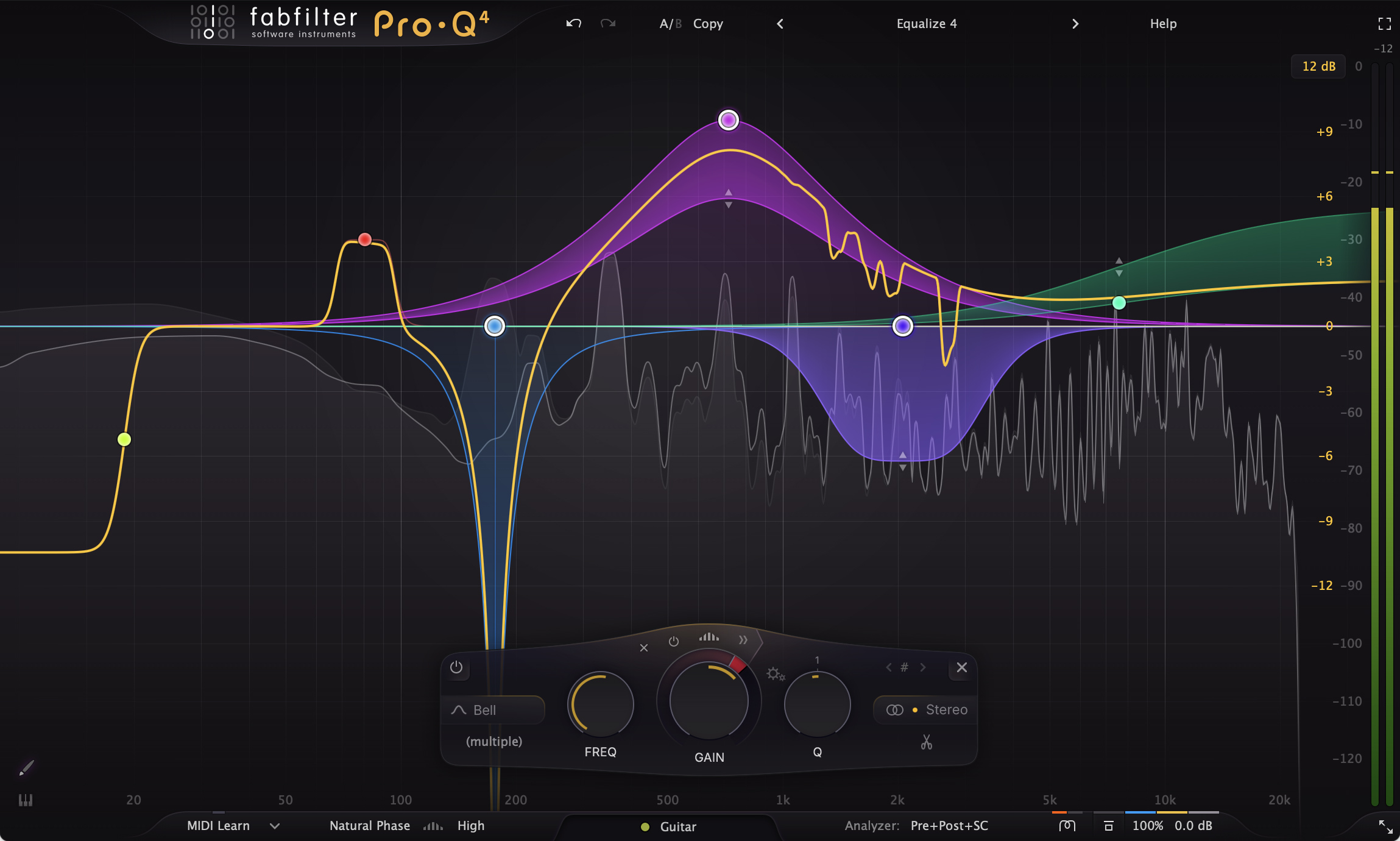

FabFilter Pro-Q 4について

佐々木:一番よく使うEQはPro ToolsのAAX DSPフォーマットに対応しているもので、録音のときに挿したものをそのままミックスの最終局面までキープできる点が重要です。2番目によく使うのがFabFilter Pro-Q 4です。

Pro-Q 4の気に入っているところは、EQとして音の変化が自然で、大きくカット・ブーストしても破綻しづらい点、UIやアナライザーの設計が抜群に良い点、ミッドサイド、ダイナミックEQなどの処理に対応している点です。

フェイズモードを3種類から選べるところで音をコントロールできるのも好きですね。Natural Phaseが好みなことが多いです。Linear Phaseはレイテンシーが大きいので、マスターに挿す場合のみ選ぶことがあります。アナログモデリング系以外のEQでマスターに使うのはPro-Q 4のみです。

Pro-Q 4の詳細機能について

Pro-Q 4になってから進化したダイナミックEQの機能は使っていますか?

佐々木:Spectral Dynamicsモードが増えたのと、アタック/リリースが設定できるようになったようですが、アタック/リリースは変えずに使うことが多いです。初期設定の値がだいたい良い感じになっていることが多いのと、「EQしていて、ここはダイナミックにしたいな」と思ったときに、パッとボタン1個で試せるというラフな使い方が多いですね。

ダイナミックEQ vs マルチバンドコンプ

ダイナミックEQとマルチバンドコンプ、その使い分けはどこで決めていますか? 似て非なるものじゃないですか?

佐々木:そうですね、似て非なるものですね。ダイナミックEQは9割方「削るとき」に使います。生楽器などで特定のタイミングだけ特定の帯域が膨らむのを抑えるときに便利です。

Pro-QシリーズにダイナミックEQが搭載される前は別のプラグインを立ち上げていましたが、搭載されてからは1つで完結できるようになってスピードが上がりました。デフォルトでスレッショルドがいい感じのレベルに設定されるのも助かります。

Spectralモードも良くて使うことがありますが、Spectralよりダイナミックのモードで大きく処理する方が自然に感じることも多いので、毎回聴き比べて合う方を選んでいます。

Pro-Qのゲインスケール機能について

佐々木:他のEQにはあまりない「ゲインスケール」機能も好きです。

どんな用途で使いますか?

佐々木:ミックス時にEQしていて「方向性は良いけど、ちょっとやりすぎたな」というときにスケールを下げることがあります。削ったり上げたりしているポイント自体は変えたくないけど、ほんの少し塩梅を変えたいときにすごく便利ですね。他のEQプラグインでこの機能が付いているものは少なかったと思います。

Pro-Qのプリセットについて

佐々木:Pro-Q 3から入っていた「Phone」というプリセットが好きで、フィルターかけたいときに真っ先に使っています。アーティストから「この音だね」と言われることも多いです。

FabFilter Pro-C 2(コンプレッサー)について

他のFabFilterプラグインで使うものはありますか?

佐々木:Proシリーズは全部使っています。Pro-C 2は自分のミックスプリセットのサブマスターバスのチェーンに入っています。最終段のマスターバスの前に4つのサブバスを作っていて、そのうちベースとドラムをまとめているバスに、Bass Controlというプリセットを元に調整したものを挿しています。ベースとドラムの低域を一緒にコンプレッションしてローの「グルー感」を出す用途で使っています。

ベースとドラムのロー感は、曲全体のレンジ感に大きく影響するのでとても重要ですね。

FabFilter Pro-L 2(リミッター)について

その他のプラグインはどうでしょうか?

佐々木:Pro-L 2は自分のプリセットのマスターチェーンに最初から入れています。持っているリミッターの音を以前すべて比較したのですが、ラウドネスを揃えて聴き比べたとき、Pro-L 2は低音のまとまり方、リミットのされ方が一番「音像が大きく聴こえる」ように感じたので、自分のファーストチョイスです。

オーバーサンプリングやディザーも音質が良いと思います。

使うときは曲によってスタイルを変えていて、Dynamicが約6割、残りはAllroundとModernを使うことが多いです。アタック・リリースも曲に合わせて調整します。オーバーサンプリングも聴き比べます。トゥルーピークは入れずに使っています。

マスターの最後に挿さっている重要なプラグインなので毎回慎重に設定しています。

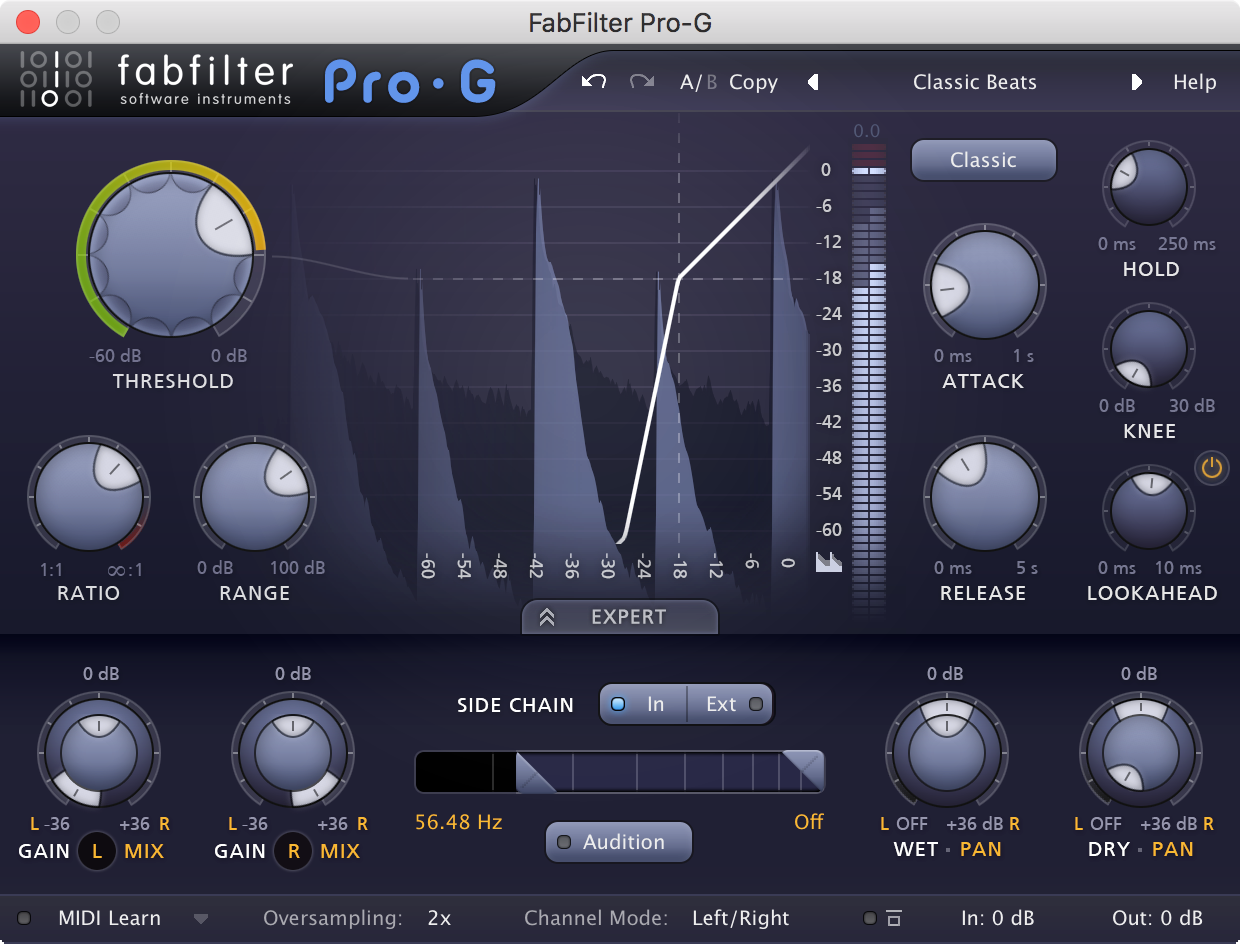

FabFilter Pro-G(ゲート)について

佐々木:そもそもゲートをあまり使わないのですが、オーソドックスなゲート用途で使うときはPro-Gしか使わないですね。欲しいパラメーターが全部揃っていて、操作性が圧倒的に良いのでずっと使っています。

FabFilter Pro-DS(ディエッサー)について

ディエッサーは使わないですか?

佐々木:使いますね。Pro-DSはSingle Vocal Modeにすると、単純に周波数に反応するのではなく、うまくシビランスに反応してくれるので優秀だと思っています。Allround Modeで楽器やバスに使うこともあります。

FabFilter Pro-R(リバーブ)について

佐々木:Pro-Rもいいですよね。

自分の他のリバーブプラグインは、ホールやスタジオなど実在空間の響き、あるいはプレート、デジタルリバーブハードウェアの実機を再現した方向のものが多いです。それに対しPro-Rは、デジタルのクリアさを持ちつつ、豊富なコントロールで自在にキャラクターを作り込めるリバーブという印象です。

リバーブにかけるEQが操作しやすく、残響と初期反射を分けてかけられるので、細かいデザインがしやすいところも気に入っています。他に持っているプラグインと明確に違うキャラクターが出せるので、重宝しています。

トラック系の楽曲でシンセにかけると相性が良いように感じますし、5秒以上の長い残響を作って「リバーブを聴かせる」演出をしたいときもPro-Rを使うことが多いです。

多チャンネルフォーマットにも対応しているので、Dolby Atmosミックスでも使えるのは本当にありがたいです。Pro-Q 4やPro-L 2もDolby Atmos対応ですね。Atmos対応のリバーブはまだ数が少ないので、プリセットが豊富で1台でいろいろなキャラに対応できるPro-Rはとても重宝しています。

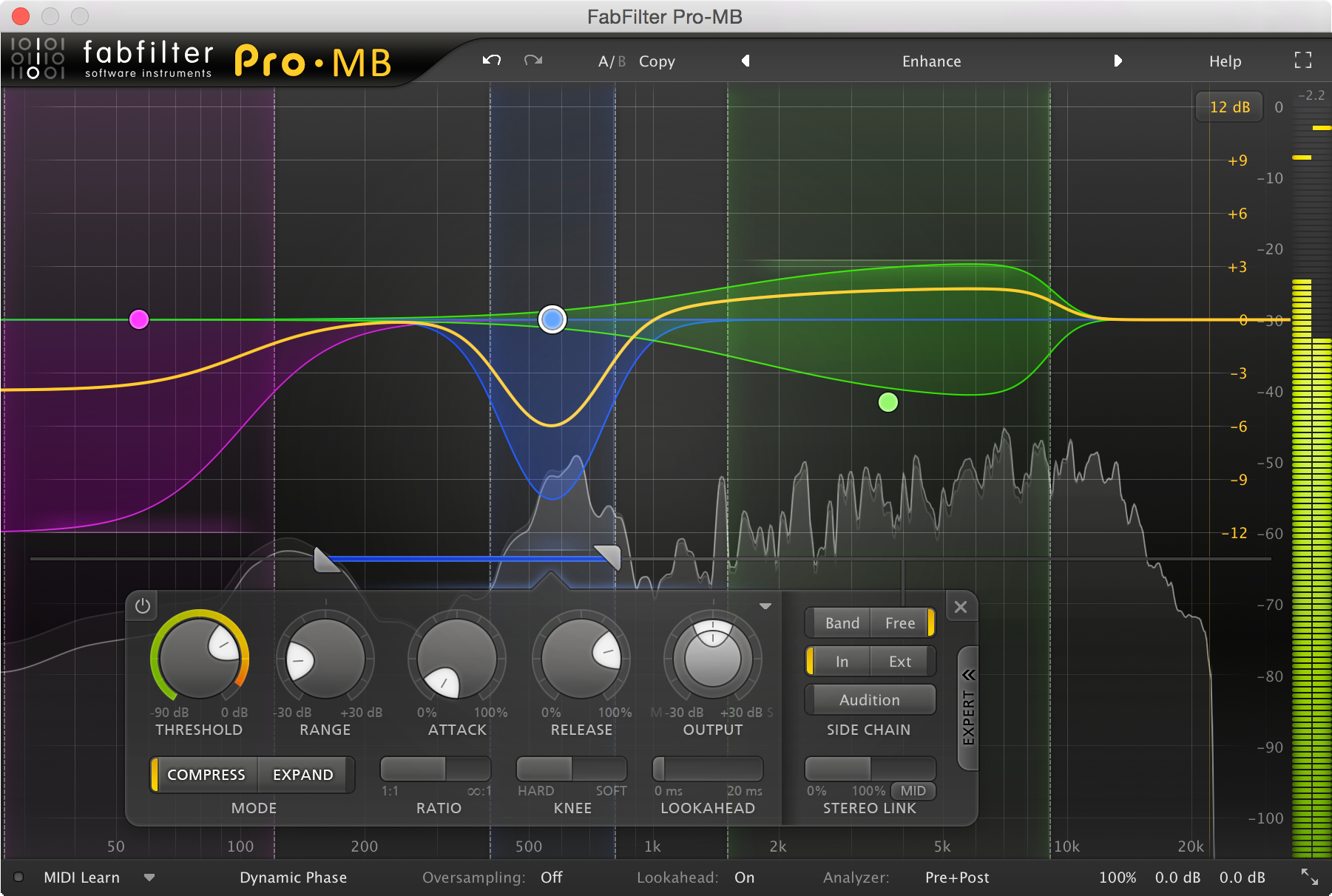

FabFilter Pro-MB(マルチバンドコンプレッサー)について

マルチバンドコンプレッサーのPro-MBはどうですか?

佐々木:Pro-MBも使えますね。やはり使う理由は、インターフェースが一番使いやすいからです。

マルチバンドコンプは、各バンドごとの調整など設定項目が多いので、とっつきづらいですが、Pro-MBはインターフェースがわかりやすく、設定したい項目が充実しているので、ファーストチョイスになっています。

僕はプリセットから作り込んで理想に近づけることが多いので、もう少しプリセットが充実してくれると嬉しいですね。Pro-Rはプリセット多めなんですけど、Pro-MBももう少しあると助かります。設定が多いので、パッとプリセットを変えて「あ、これ近いな」というものから作っていくタイプなので。

Pro-MBを使う難しさはどんなところですか?

佐々木:Pro-MBというより、マルチバンドコンプ全体に言えることですが、単純にバンド数が増えると難しくなります。多くのバンドを使う場合は、プリセットから合いそうなものを探して調整することが多いです。2〜3バンドくらいで調整したい時は、デフォルト設定から自分で作っています。

FabFilter Saturn(サチュレーション)について

佐々木:Saturnだけずっと持っていなくて、比較的最近購入しました。周りでも使っている人が多く、良いんだろうなと思っていて、これからいろいろ使っていきたいプラグインです。歪みの種類も、ほんの少しキャラクターを付加するものから、過激な歪みまで幅広く使えそうなので、これからどんどん使い込んで選択肢に加えていきたいです。

サチュレーションのように、楽器・楽曲のキャラクターを大きく印象付けるものは、処理が同じだと自分が飽きてしまうので、選択肢は多ければ多いほど良いです。

FabFilterの使用頻度

佐々木:これまでいろいろなプラグインを買ってインストールしていますが、買ったもののうち「半分以上使っているメーカー」は、現状FabFilterともう一つくらいしかないですね。特にゲート、リミッター、マルチバンドコンプは、同系統プラグインの中でファーストチョイスです。

ちなみにAAX DSP対応は可能性あるんでしょうか?

確認しておきます。

佐々木:録音時に使えるというのは自分にとって大きくて、Pro-Gが使えたらドラム録音で必ず使うと思います。

録りのときに作りこんだ音を、後で別のプラグインでまた作り直すのは効率が悪いので、もしFabFilterのプラグインがAAX DSPに対応したら、使用頻度はさらに上がると思います。

他のエンジニアから受け取るセッションにもFabFilterのプラグインが入ったまま送られてくることが多いので、みんな「置き換えてでも使いたい」んだろうなと思います。

業界標準としてのFabFilter

佐々木:エンジニアに録音を任せて、自分がミックスだけ担当する曲では、録音エンジニアからPro Toolsセッションをもらうのですが、そこにFabFilterのプラグインが挿さっていることが非常に多いです。「再現性がない状態でデータを送る」のはスムーズではないので、FabFilterは当然持っているだろうという信頼感が、プロエンジニア間で強い証拠だと思います。

FabFilterが業界標準になった理由

佐々木:音が良くて、コントロールできるパラメーターが豊富という点も大きいですが、最も多くの人に使われている理由は「インターフェースが圧倒的に使いやすい」からだと思います。

毎日使うものなので、UIが使いやすいとストレスがなく、よりクリエイティブなことに意識を割ける。それが本当に大きいです。

触っていくと、他のプラグインでは調整できない部分までコントロールできるし、音はとにかく素直で自然。デジタル処理に求めているものを高いレベルでやってくれる、素晴らしいメーカーだと思います。

まとめ − プラグイン使用時のアドバイス

最後に、プラグインエフェクトを使う時に気をつけていること、読者へのメッセージなどありますか?

佐々木:パラメーター設定などは、先入観にとらわれず、大胆な設定を試してみるのも良いと思います。合わなければいくらでもやり直せるし、アナログ機材と違ってどんな使い方をしても故障したりしないので、思い切って使って自分の音を見つけてほしいです。これは自分にも向けて言っています。

佐々木優

レコーディングエンジニア

1987年10月29日生まれ

Berklee College of Music Music Production and Engineering Major卒業

Neeraj Khajanchi氏のスタジオNK SOUND TOKYOにてキャリアをスタート

2018年Studio Tantaに移籍しスタジオの立ち上げから参加

2020年Studio Tantaチーフエンジニア

2021年から独立しフリーランスのレコーディングエンジニアとして活動