最近、いろんなところで名前を目にするエンジニア、Gregory Germain(グレゴリ・ジェルメン)氏に彼のスタジオでインタビューすることができました。

FabFilterの話だけでなく、自分のミックスをさらに成長させたい人、プロのエンジニアを目指している人には、とてもためになるお話も満載です。ぜひ、彼からの熱いメッセージを受け取ってください。

今はどんな仕事がメインですか?

Gregory:J-POPとK-POP、そして最近は台湾などアジア圏やヨーロッパの作品が増えてきました。

日本に来て仕事しようと思ったきっかけは?

Gregory:もともと菅野よう子さんなどのアニメのサントラを色々聴いていて、日本の音楽市場の大きさを知ったんです。フランスの音楽はお洒落な雰囲気がイメージがあったりしますが、市場規模としてはあまり大きくないので魅力を感じなかったんで、日本でやった方が面白いかな、と思って2004年に日本に来ました。

エンジニアリングは日本に来てから学んだのですか?

Gregory:フランスにSAEという専門学校があって、そこで一年半くらい通ってエンジニアとしての初歩的な知識を学んでから日本に来ました。日本に来る前は自分で日本語を勉強したり、週一回程度スクールに通っていて話せる程度だったので、日本に来てまず日本語学校にガッツリ通ってスキルを磨いてから東京スクールオブミュージック渋谷に二年間通いました。

エンジニアとしてのキャリアのスタートは?

Gregory:専門学校を卒業した後に、スタジオグリーンバードに入りました。最初はアシアシ(アシスタントのアシスタント?)でしたね。グリーンバードには三年ほど在籍していました。その後Digzに移って、そこには九年ほどいました。メインのエンジニアとしてのスタートはグリーンバードにいるときに省二郎さん(渡辺省二郎氏)のトラに入らせてもらったことはありましたけど、毎日エンジニアとして仕事をしたのはdigzにいるときでしたね。

このスタジオはいつから?

Gregory:このスタジオ自体は以前からあったものなんですけど、昨年から二社で三フロアを共同で運営するようになったんです。2024年の1月から自分たちの機材を入れつつ運営をしてきている感じですね。今はこことstudio MSRを行ったり来たりしている感じですね。録るときはこことMSRや外部のスタジオに行ったりバラバラです。

会社を作ったのはいつ頃ですか?

Gregory:2021年から稼働しています。従業員は少ないのですが、社外スタッフでアシスタントやマスタリングエンジニア、ポスプロ、サウンドデザイナーなど15人くらいいますね。国籍でいうと日本人はもちろん、フランス、コロンビアなど多彩ですね。みんな日本語でのコミュニケーションも大丈夫です(笑)。

レコーディングする際にプラグインを使うことはありますか?

Gregory:あります。一番多いのはAutoTuneですね。そのままプリントすることはないですけど、最近のシンガーやラッパーはAutoTuneをかけながらやりたいので、そこにAutoTune Hybridというレイテンシーがほぼないものを使っています。どうせあとでかけるのだから、録っている時にもAutoTuneがかかった音をモニタリングしながらレコーディングしたいみたいですね。

ただボクのやり方としてはオールドスクールなエンジニアリングをやっているので、そこまでガチガチにプラグインをかけたくない派です。聴いている音と録られている音が違うのはちょっとやりにくいですね。でも最近の子たちは、かけて録りたい人もいると思います。アナログのEQやコンプを軽くかけることはしますけど。

他に使用しているFabFilter製品はありますか?

Gregory:Volcano以外はすべて使っていますね。なかでもPro-Q 4、Pro-R 2、Saturnですかね。あとPro-MBも歌によく使っています。

Saturnはどんな音に使いますか?

Gregory:ベースの歪みやタンバリンとかのハイが良く出ているパーカッションに歪みを加えるとハイが痛く聴こえるようになってしまうので、そういうときにバンドごとに設定を変えられるSaturnを使ってハイのディストーションはオフにしたり、柔らかい音に変えたりしています。ベースは、コンプの後に使ってクリーンやウォームなどのチューブのような設定にしてピークを抑えるような使い方をしています。そうすると小さいスピーカーで聴いたときでもしっかりとベースが聴こえてくるんですよ。

ベースってトラックをいくつも作ったりしますか?

Gregory:それは人によりますね。分ける人もいるし、まとめる人もいるんですよね。アレンジャーとかプロデューサー次第で、どういうものを必要としているかっていうのによる感じです。レコーディングする時もベーシスト次第ですけど、LINEだけで録ってる人もいますし。ベースアンプも用意してますけど、まぁ合わせてやりますね。DIとかも自分の好きなDIがあればそれ使ったりとかもしますし。

Pro-R 2はステレオ、イマーシブのどちらで使用していますか?

Gregory:最近Atmosに対応してくれたので、両方で使ってますね。例えばステムが少ないものとかで、そもそもリバーブかかってますってなるとそこにリバーブを更に重ねて、それを7.1.2とかのリバーブにして、後ろに持っていったりとか、もうちょっと広げるためのリバーブとして使ってますね。

ステレオミックスでも使うことが多くて、自分のエフェクトのテンプレートに入っています。例えば、ピアノなんかは…自然にかかってくれるというか、あんまりその残響残響みたいな感じにならないんです。Lexicon 480Lみたいなそういう昔ながらの「リバーブ感!」的な感じにしたくない時だったり、アンビエンスとして使いたい時にはよく使いますね、自然な感じで。ハードウェアのリバーブに近いのかな。

Xのポストで拝見しましたが、Pro-Q 4がリリースされてすぐ買われましたよね?率直な感想はいかがでしたか?

Gregory:いや、最高ですね~(笑)。

Pro-Q 3から変わった部分で何か好きなポイントとかありますか?

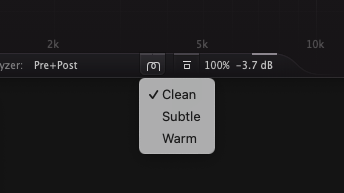

Gregory:歪みのタイプをClean、Warm、Subtleと選べるのはいいですね。

あとアナライザーがなんか見やすくなったんですよね。画面の動きが違うんですよ。今までEQのアナライザーは他社のプラグインのものが好きだったんですが、それと凄いなんか似てるような感じで。アナライザーの動きって結構重要で、ものによって速すぎたり遅すぎたりすることがよくあるんですが、Pro-Q 4はすごく音楽的に動いてるのでわかりやすいです。

具体的にはどんな感じで使われていますか?

Gregory:Atmosのミックスでは必ず使っています。自分のAtmosのミックスもやるし、他の人のAtmosミックスのマスタリングもやるのですが、現在でもBedだけでやっている人も多いので、Bed用のマスター作ってそこにPro-Q 4を入れて7.1.2で使ってます。こうするとスピーカーごとにEQができるから、例えば歌だけをちょっと上げたいと言ったらCにして歌を上げるみたいな感じですね。

あと元々使っていたんですけど、ダイナミックEQも更に良くなって、リリースとアタックが調整できるようになったんですよね。面白いのが、他のEQだったら、コンプみたいに細かく何ミリsecっていう細かい数字が出てくるんですけど、あえて多分そういうことをしてないんです。パーセンテージで表示されるので音楽的に使える印象ですね。プラグイン、特にEQだとあんまり考えたくないというか、聴きながらやるのが一番重要なのかなって。そこにまた数字とか入れると考えちゃうのでちょうどいいかな。

あと、予測してくれてこの辺でやりたいでしょみたいなカーブが出てくるやつ。慣れたらあれが凄く便利だなって思っています。

Pro-Q 4はよく使っていますか?

Gregory:もう毎日使っています。一番頻度高いかな。種類としては何かその、帯域を削るためのEQは必ずPro-Q 4を使ってます。あとはカラーを付けるようなプラグインは、それぞれのサウンドがあるものを色々使いますね。

ちょっと複雑なことをやりたい時に例えばピアノのLRを別でEQをかけたりとか。左手と右手で分けて左手のローをちょっと足したりとかしてたり…あとMS(Mid/Side処理)もシンセとかでミッドレンジをちょっと広げたりとかブーストする時に結構使いますね。

あと、ピアノはステレオの楽器じゃないから、まぁソフトシンセだったらそうかもしれないけど、生だとマイクが二本あるんで二つの楽器が合体されてるみたいなイメージです。ドラムもそうですね。例えばスネアだったら、とりあえずいらない帯域を削ることが多くて、細いQを作って要らない帯域をバシッと削ったり、ダイナミックEQで抑えたりします。キックの場合も変な共鳴とか探してここは要らないと思ったら削っています。

EQの使い方って大まかに分けるとレゾナンスを切るものと、音を作るものに分かれますが、それは同じインスタンスの中でやりますか?

Gregory:いや、分けてます。歌だったら一番頭のプラグインスロットにPro-Q 4を入れて、そこにまずマイクとかの必要のない低音の部分とかを削って、フェーズをキレイに整えてその後ろにダイナミックEQ用のインスタンスを入れてます。

マルチバンドコンプとダイナミックEQって、どういう感じで使い分けていますか?

Gregory:Pro-MBみたいなマルチバンドコンプは、レンジでかけることが多いです。ダイナミックEQはもう細かいポイントでかけてますね。あとは、クロスオーバーがあるかないかっていう感じです。

ボーカルトラックのプラグインチェーンっていうのはどういう感じになるのですか?

Gregory:まずPro-Q 4が入って、フィルターだけをかけて、その後Pro-DS入れて、Pro-MBその後にまたPro-Q 4でダイナミックEQをかけて、その後にコンプを使います。コンプも一つだけでなく音色によって使い分けることもあります。そして必要だったらまた別のEQをかけて、インサートの空きスロットをあと一個残します。何か思いつきでやりたいこととかが出てくるんで。それぞれがっちりかけるものとかじゃなくてちょっとずつかけていく感じです。

ミックス師のカルチャーはどう思いますか?2ミックスのオケにボーカル乗せる時とかに何かアドバイスとかありますか?

Gregory:独自の文化ですね。まず、個人的にはそもそも2ミックスにボーカル乗せるのはやらない方がいいなとは思います。概念はわかるんですよ。例えばヒップホップなんかでも、トラックをネットで買ったりとかで、そのトラックのバイアウトフィーの予算がないからパラでトラックをもらったりとかできなくて…っていう文化自体は結構昔からあるんですよ。そこにラップをかけてオケに対してうまくEQとかコンプ、サイドチェーンとかでミックスするっていうのは新しくはないんです。歌ってみたは、カラオケ文化から来てるので、それそのままですよね。だから既存の曲を使ってそれに自分の歌声を乗っけるっていうのは、そんなに新しくないなって。まあ難しいですよね、結局やり方としては、サイドチェーンしかない感じなんですけどキックとかスネアとかをいじってから歌を乗っけて、歌乗っけたらどういう風に聴こえるかみたいな。ずっとそういう調整を行ったり来たりするので。ステレオのファイルだとそれが難しいから、今はステレオを分離させたりとかAIとかでできるんだけど、それにしてもマルチの方が難しいけどコントロールはしやすい。ミックスではボーカルが一番大変ですね。時間もかかるし細かい表現部分。常にエディットを繰り返す必要があるんですよ。

ボーカルの処理で大変なのはどういう点ですか?

Gregory:エディットもそうですし、DeEsserを三段階でかけることもあるんです。一回普通にオフラインで波形処理してからPro-DSかけて、マスターにまた別のDeEsserをかけるっていう感じです。それをずっとやってます。

波形に対しては、アシスタントが一回 “S” とか “ク” とか “カ” とか、”チャ” とか “チ” とかそういう耳に痛い部分を全部色分けして、ここにシビランスがありますよってマーキングします。そこからPro-DSをオフラインでかけます。普通のDeEsserだと、シビランスの種類が全部違うし、鳴っているタイミングが違うから一つの設定では絶対処理しきれないんですよね。波形を処理するにも、どこにシビランスがあるのかって波形をぱっと見てもわかんないから一個一個探してます。

それは他言語でも同じですか?

Gregory:言語によってちょっとエディットのやり方が変わりますね。日本語より英語や韓国語の方が耳に痛いんですよね。子音とかのスピードとか発音の仕方が全然違うから結構痛いんですよ。意外と発音が強いんで難しいなって思います。

Pro-Q 4では、一つのインスタンス内でそのセッションで使用されているすべてのPro-Q 4インスタンスを表示できるインスタンスリストという新機能がありますが、すでに使用されましたか?

Gregory:あ、そうですね。まだ慣れてないんですけどちょっと努力していて使えるようになろうと思ってます。ただ、インスタンス数が多いとちょっとややこしいです。

あと名前が離れると…例えば、リードボーカルの次にキックが表示されていたり、キックが一番上に来ていたりすることがたまにあって、目的のインスタンスを探すのにスクロールしなきゃいけないから…あと、細かいシンセとか全トラックにPro-Q 4を挿していても、実際には使わないもの非表示にしていたりもするので、必要なインスタンスだけを表示できるようにしたり、選択したインスタンスをトップに固定とかみたいな機能があれば、使いやすくなりそうですね(※註)。結局インスタンス数が多いともう見づらいと思うので。できるようにしてくれないかな。それって結構重要かな。

※註:必要なインスタンスだけを選択して表示する機能はありました。 インスタンスリスト表示時に左上のピンマークをクリックしておくとプラグイン画面上にある2ピンが重なったマークをクリックしたときに、ピンマークを入れたインスタンスのみが表示されます。

あと、バンドのスロープを細かく動かせるのも凄い便利なんですよ。本来は多分どのEQでもどのプラグインでもある程度値は決まってるんですよ。Pro-Q 4だとこういう調整が簡単にできる。

おお。それは知りませんでした。グレゴリさんに教わったんだけどって、言いふらします(笑)。

Gregory:何だろう、何かちょっと面白い音作りたいとか。こういうよくあるスロープを12 dBとかじゃなくて、細かく動かせます。

(一同)おー!(全員知りませんでした…笑)

Gregory:中途半端な値ってアナログに近い感じがしますね。アナログは多分プラグインほど細かくないから、その間ぐらいにらしさがあるんだろうなっていう。スロープを細かくいじると雰囲気変わりますね。フィルターのフィーリングが変わるんですよ。こういうのはハイパスとか、ローパスとかに結構意味があるんで、すごい良い機能だなと思います。

あと、もうひとつ、ピアノ・ディスプレイっていうすごい機能があって。僕はよくやるんですけど、キーに合わせて低音を作るんです。例えば、インストとか、ラフミックスとかのキーを探して、これはC#マイナーなので低音とかの部分をC#に。69 Hzっていう話になるんですね。で、そのオクターブ上は、138 Hzとか。で、ピアノ・ディスプレイをダブルクリックするとその周波数のEQポイントが出てくるから、それに合わせて結構ミックスすることが多くて、ま、キーに合わせて低音をちょっといじるみたいな。

僕が一番欲しい機能は、キーボード表示のところに、もうひとつメニューが出てきて、そこにキーを入れると、EQポイントがバーッとでて欲しいみたいな。低音の部分だけでもいいけど、キー、ルートはここにあるって教えてくれれば、すごい音楽的なEQができるんですよね。

エンジニアさんでピアノ・ディスプレイの画面にしてる人、初めて見ました。

Gregory:そうですか!?結構やりますよ。EQって、結局は音域のフェーダーみたいなもんなんですよね。シンセとかだったら分かんないと思うんですけど、低音とか、細かいピンポイントのキックとかは、ピアノ・ディスプレイだと結構分かりやすいですね。一回ベース用にだいたい3オクターブぐらいEQポイント作って、あとは一番下のところは34 Hzくらいまでとか…そしたら全然違う。

Pro-Q 4を、分析用だけに使う時もありますね。どこにルートがあるのか分かると、切る場所とかもそれに合わせられるので。実は低音っていうのは、例えば200 Hzとか、0から200 Hzとかじゃなくて、いろんな低音のスケールがあるんですよ。例えば、キックが60 Hzにあるとして、ベースの低音の部分が100 Hzにある場合は、そのさらに上の200 Hzとか、それぞれを処理すると、いい感じの低音が作れるんです。

海外の音とかも聞くと、なんか低音だけって感じじゃなくて、一番低いところと真ん中ぐらい、あとはローミッド200 Hzとか辺りで、それらを三種類ぐらいに分けて、意識しながらやってるっていうイメージ。

FabFilterに今後、新しい製品が出るとしたらどういうものを望みますか?

Gregory:ディレイは欲しいですよね。Timeless 3はややこしいからもうちょっとなんか使いやすいやつ…。

もしあるとしたらPro-Dとかですかね?

Gregory:そうですね、なんかPro-R 2みたいな、なんかああいう簡単に使えるディレイがあればいいですね。Timeless 3はもうすっごい奥が深いのでちょっと怖いんですよ。プリセットも全部マニアックだし、うまく使えればすごいかっこいいものができるけど、もうちょっと雑なディレイがあるといいかなと(笑)。Pro-Q 4みたいな感じで、同じインターフェイスで使えれば面白いな。

あと、何が欲しいかな~?確か誰かYouTubeで言ってたんだけど、FabFilterのバンドルがあれば、何でもできる。全部揃ってるって。EQ、リミッター、コンプ、リバーブもあるし、ディエッサーもあるし、ディレイとか、フィルター、Volcanoもあるし。あ、そうだVolcano。Volcanoは今までその、意図があんまり理解できなくて、で、一回、あの人なんて言ったっけ?The weekendのミックスをやったりしているIllangeloのMix with the Mastersのビデオで、もうやたらVolcanoを使ってる動画があって、こういう概念なんだってようやく理解できました。クリエイティブなフィルターとして使ってるっていう感じね。ミックスですごく使ってたんですよ。あとオートメーションとか、LFOとかに繋げてやってたけど、なんか慣れたら面白そうっすね。

このシリーズ難しいですよね。Timeless 3もそうですし。

Gregory:ちょっと、もう奥がめっちゃ深いなっていう。プログラミングに近い感じ。そのままProシリーズでディレイが出てくれればいいかなと。あとはすべてのプラグインがAtmos対応してくれるといいですね。せめて種類をもうちょっと増やしてほしいな。ま、Pro-MBはまだ対応してないし、あれはずっと一緒ですけどね。今はPro-Q 4とPro-R 2、だけですよね、多分。Pro-C 2が対応してくれることを一番期待しています。今はAtmosのコンプでいいのがあんまりないので。Pro-C 3でAtmosに対応すれば、最高ですね。同じ機能とかで。大きいな…かなりでかいな。

以前は、別のプラグインを使われていたと思うんですが、FabFilterを導入しようと思ったきっかけはありましたか?

Gregory:ああ、何ですかね。Pro-Qが出て、みんなそれを使っていたのでデフォルトになったっていう感じですね。でも、もう結構古いからなぁ…Pro-Q 2から使ってますかね。もう相当前ですね。

最後に、これからプロ目指す人に、何か応援のメッセージを。どんなこと学んでいったらいいと思いますか?

Gregory:数少なくても、持ってるプラグインの機能を全部ちゃんと覚える。あれができるとかできないとか、触りながら、知らない機能が出てくるっていうのがよくあることで、さっき話したIllangeloのプロデューサーとかを見ると、自分が当たり前のように思ってた使い方のプラグインを、全然違う方法で使うから、それは単純に機能をめちゃくちゃ覚えてるだけなんですよ。持っている道具の機能とかを全部暗記したら、誰よりも強いです。

エンジニアになりたい人は、まず何をしたらいいんですか?

Gregory:今の時代で言うと、ちょっと古いかもしれないけど、やっぱスタジオ行って、誰かの下に付いたりとか、セッションとか生のセッションレコーディングとかを見て、覚えて…今は結構リソースが多い時代だと思うんですけど、YouTubeであれ、いろんな情報を得て、あと音楽も、いろいろ聴いてっていう感じかな。で、あと、多分練習することが必要じゃないかな。

ミュージシャンとかで練習とかよく言うけど、エンジニアって練習っていう概念があまりないから、でも同じような感じで、ミュージシャンと共に練習しなきゃいけないんですよね。例えばこういう歌の時に、どういうコンプがいいのかとか。コンプの違いでどう音が変わるのかとか。

こういうようなミックスのバランスで、どうすればいいのかっていう現場に出てから考えることじゃなくて、暇な時とか、何もない、してない時に、素材をなんか適当に使って、意外と研究時間が結構重要なんですよ。

プラグインメーカーでミックスコンテストやってることとかあるから、応募したり…そこでマルチを落とせるじゃないですか。

あとは、知り合いのアーティストとかの、録らせてもらったりとか。練習、大事ですね。

今日はたくさんのお話をありがとうございました。

Gregory:お疲れ様でした。

グレゴリ・ジェルメン

レコーディング・エンジニアを目指すべく20歳でフランスから来日。専門学校卒業後スタジオ・グリーンバードを経て2011年Digz, inc Groupの専属エンジニアに。

2021年より独立し、Sonic Synergies Engineering LLCを設立。バンドものからR&BまでのJpop、Kpop、Dolby AtmosのMIXなど多岐にわたって活躍。

これまでにMrs. GREEN APPLE、Little Glee Monster、TWICE、久保田利伸、「One Piece Film: Red」などの楽曲を手掛けている。