夏の終わりに…

先日、仙台で行われた定禅寺ストリートジャズフェスに行ってきました。数組の知人が出ていたり、現地で友人に出会ったりして音楽を聴く方で楽しんできました。

音楽を演奏したり、作ったりするのは楽しいと再確認することができた週末になりました。ライブを観ればライブっていいなぁと思うし、家で音楽聴いていればスタジオ録音っていいなぁと思ったりしますね。

自分がステージに立つのもいいし、観るのもいい。自分の作品を発表するのもいいし、誰かの作品を聴くのも楽しいですね。まとめるとどんな時でも音楽を楽しめているなということでしょうね。

キーボードはどうまとめようか?

エレピの音を馴染ませていこうと思いますが、ミックスをしていて、ずっと同じトラックを聴いているとこのままでもいいんじゃないか…なんて思ってくることないですか?(笑)今、まさにそうなっている26時。

一回、耳を休ませるために離れることもいいと思いますし、リファレンスとなるような曲を聴いてみるのもいいですよね。もうちょっと涼しかったら散歩に出たかもなぁ。ということで気分転換して、取り掛かります。

まず、何もエフェクトをかけずにレベルだけ合わせた状態。

低域がちょっともわっとしている感じがしますね。低音成分が多いような気がします。

多くの帯域の成分を含んでいる楽器は少なくありません。特にピアノは多くの帯域を含んだサウンドを持っていますね。エレピでも同じです。左手で弾いている低音部とベース、キックが重なって強調されてしまっていますね。ボリュームって音の大きさを表す言葉として使われていますが、単なる「量」を意味しています。「体積」と理解した方がミックス時にはわかりやすくなるのでは、、、と思っています。

体積として捉えてみる

例えば、不快に聴こえてしまう体積の限界値を100として、150Hz付近で、キックが30、ベースが40、ピアノが30の体積を持っていたとします。この状態ですでに100まで届いてしまっていますね。

150Hz周辺の帯域を持つ楽器が他になければこれでもまぁいいかと言うことになりますが、この他にもシンセサイザーやボーカルが入ってきます。こうなると限界値の100を超えてしまって不快に聴こえてしまうかもしれません。先ほどのトラックでは100に限りなく近づいている感じがしました。

こういった場合、これから加える音のスペースを空けておく必要がありますね。そこでEQの出番となるわけです。

300Hzから下をキツめのスロープでカットしてみました。

画面上に表示されている処理前後の波形の違いからみても300Hzくらいから下がり始め、200Hz以下になるとガッツリと下がっていることがわかりますね。聴いた感じもエレピが スッキリして聴こえていると思います。

「量」のバランスって各トラックの音量だけでなく、それぞれの周波数域での量もバランスを取るということですね。これも正解はなくて、同じような楽器構成でもジャンルによっては低域を強調させたい場合もあるし、その逆もありうるわけです。

その他は?

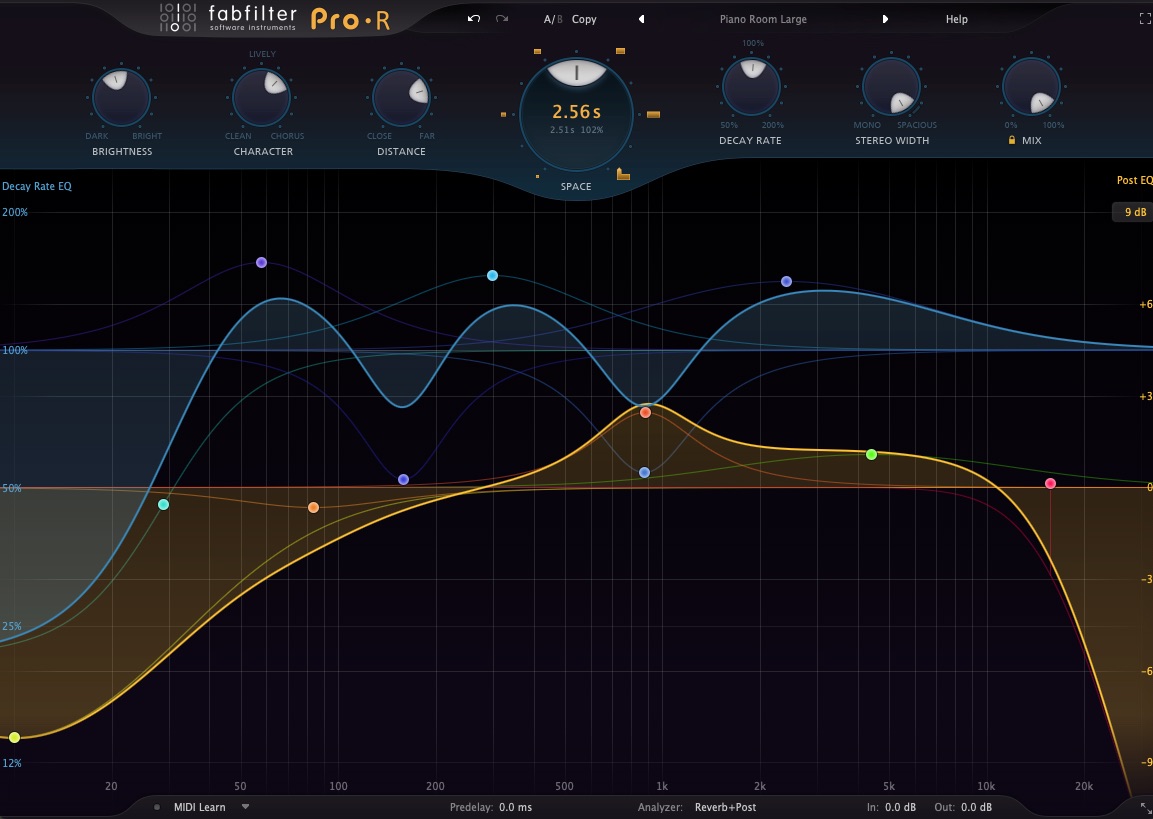

後でボーカルを入れたミックスをするときに微調整しますが、エレピにリバーブとディレイをかけることでスペースを作りたいと思います。まずはドライのエレピトラック。

モジュレーションがかかった状態で録音されているのでこれ以上モジュレーションはかけなくてもよさそうですね。

リバーブをかけると部屋の大きさを表現できるとともに音を奥に配置することができるので、この後手前にくるボーカルのスペースを空けることができます。手前の空間を作り出し意識させることで奥行きを生み出すという人間の知覚を逆手に取った方法といえるのかな。

やりすぎるとスペースの音ばかり目立ってエレピの音がはっきり聴こえなくなってしまうので注意です。

といってもエレピのトラック+ディレイ&リバーブだけを聴いてみると結構リバーブがかかっていますが、アンサンブルの中に入るとそんなに目立たないですよね。

ディレイは前に紹介した時は「テンポシンクさせて…」って書いたと思いますが、今回のトラックはちょっと重めなのでテンポにピッタリ合わせてしまうと浮いてしまったので、テンポシンクはオフにして人力で「ちょうど気持ちよく聴こえる感じに」合わせにいってます。

なんでもきっちり数値を合わせるばかりではなく臨機応変に表現することも重要ですね。

そしてこんな感じになりました。

ちょっと距離感が不自然なものもあるので、次回にそれを合わせていきましょう!