第8回:Omnisphereの各ページを深掘りする(その7:LIVEモード)

今回はOmnisphereをライブで活用する際に重宝するLIVEモードについて紹介しましょう。

LIVEモードの概要

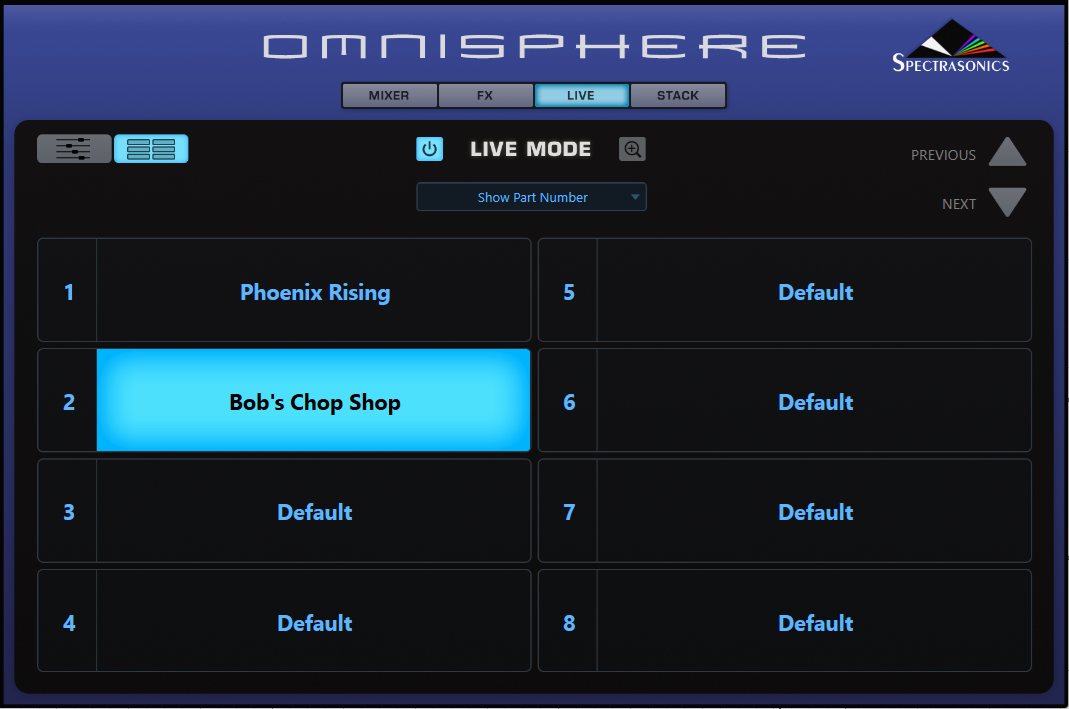

LIVEモードは、パッチの切替やレイヤリングがシームレスに行える機能です。この機能は主にライブパフォーマンスで使用する目的で装備されているものですが、作曲や制作時にホストとなるDAW上で1つのMIDIトラックを使用したマルチパートパフォーマンスを録音する場合などにも活用することができます。LIVEモードはラッチモードとトリガーモードの設定を行うことによってマルチパートによるパフォーマンスの制御が行えるため、リアルタイムで切替やレイヤリングが行えます。

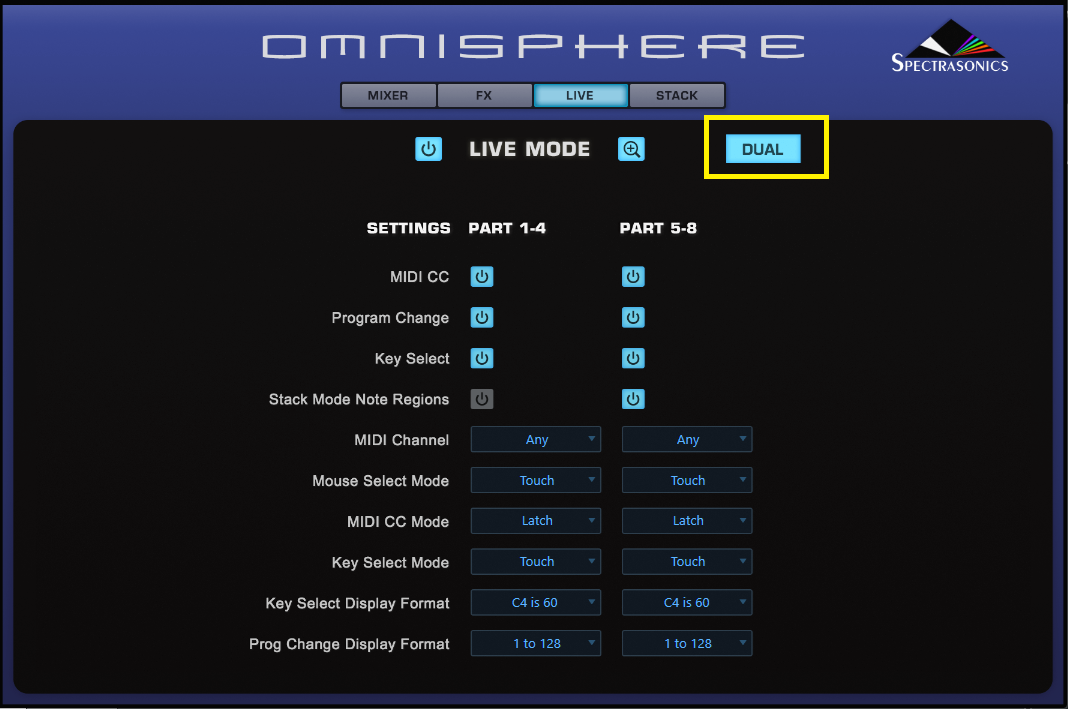

また、LIVEモードはOmnisphereに異なる2個のMIDIハードウェアコントローラーが接続されている場合などに最適なデュアルLIVEモードで使用することも可能です。2つの独立したMIDIコントローラーで8パートを4パート2セット(パート1~4とパート5~8) に分割して各セットを独立したMIDIチャンネルでコントロールすることができます。

LIVEモードページの設定と活用のポイント

まず、左上部分にはMixerビューとJumboビューを切り替えるボタンが配置されています。

図1:MixerビューとJumboビューの切替ボタン。図ではMixerビューが選択された状態。

Mixerビューは各パートのボリューム調整の他、ソロ、ミュートのオン/オフなど基本的な操作を行う際の表示に適しています。Jumboビューはステージ上での操作や作業などの目的に合わせて設計されており、読みやすい大きな文字による視認性が高い表示画面になっています。

図2:Mixerビューを選択した際の表示状態。

図3:Jumboビューを選択した際の表示状態。

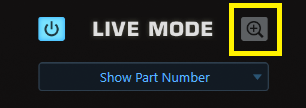

GUI中のズームボタンをクリックすると、LIVEモードの設定を行う画面が表示され、

図4:黄色の枠線で囲んだ部分をクリックする。

MIDIの受信チャンネルを始め、コントロールチェンジ、プログラムチェンジなど各種MIDIメッセージの設定を行うことができます。

図5:表示された設定画面。図はシングルモード時の状態。

ズームボタンの右隣にある[DUAL]ボタンをクリックするとデュアルLIVEモードの設定が行えます。

図6:デュアルLIVEモード時の設定画面。

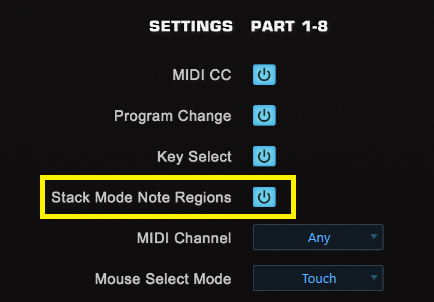

なお、シングル、デュアルどちらのモードにおいても[Stack Mode Note Regions]をクリックしてアクティブにすると後述のSTACKモードの設定を反映させることが可能です。

図7:黄色の枠線で囲んだ部分をクリックするとSTACKモードの設定がLIVEモードに反映される。

LIVEモードを活用する際のポイントとなるのがラッチモードとトリガーモードの設定です。

ラッチモードは、演奏時にノートがホールドされ、再度演奏するとオフに切り替わるモードです。

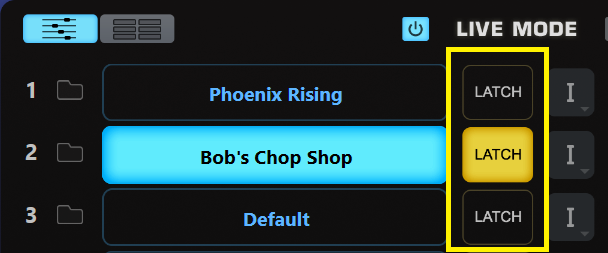

図8:黄色の枠線で囲んだ部分をクリックするとラッチモードのオン/オフが切り替えられる。

例えばアルペジエーターを使用したフレーズや持続音をトリガーする場合や、レイヤー上での別のフレーズの演奏、他パートに切り替えて新しいフレーズを演奏したりする際などに役立ちます。また、トリガーモードは、受信するMIDIノートをリアルタイムでクオンタイズでき、同期タイミングを失うことなく、他パートやクロックソースに追従した演奏を行えます。

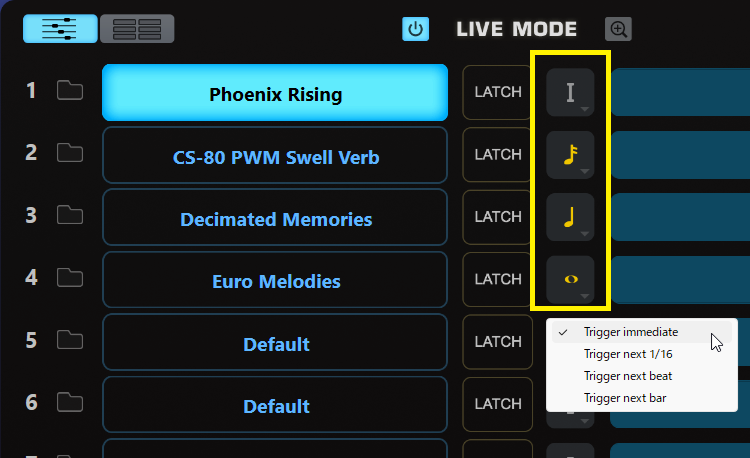

図9:黄色の枠線で囲んだ部分でトリガーモードを設定する。図中に表示されているコンテクストメニューにおいて上から即時切替、次の16分音符、次のビート(拍)、次の小節頭の4種類が選択可能。