第12回:KeyScapeを使いこなすためのポイント(スタンドアローンで使用する際のセッティングのポイント)

Spectrasonicsの各製品は、DAWのプラグインインストゥルメントとして使用するだけでなく、スタンドアローンでも使用できます。

今回はKeyScapeをスタンドアローンで使用する際に重要なポイントとなる演奏設定に関して解説したいと思います

MIDIキーボードでKeyScapeを演奏する際のポイント

シンプルにコンピュータ上でKeyScapeをスタンドアローンで立ち上げて使用する際には、MIDIキーボードを弾いた時のタッチとKeyScapeの発音レスポンスが最適なマッチングになるように設定するのが最も効果的です。

この調整するにはSETTINGSタブのページを表示させ、GUI中の右下にあるベロシティカーブを設定します。

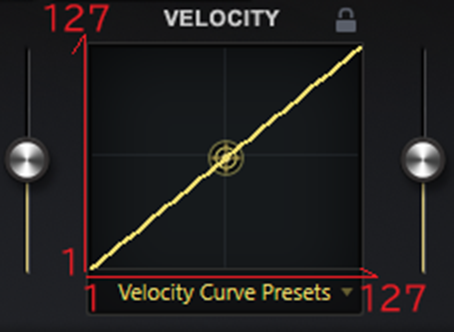

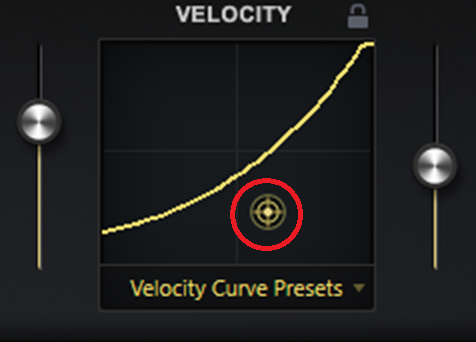

図1:ベロシティカーブのデフォルト設定の状態。

設定の参考例をいくつか紹介しましょう。

図1の状態は、MIDIキーボードを弾く強さがベロシティ(=鍵盤を弾く強さ)値=16だとすると発音される音の大きさもベロシティ値=16に応じた音が聴こえ、ベロシティ値=127であればそれに応じた音が聴こえます。つまり、演奏による強弱に比例したKeyScapeの音が発音されます。

この状態で演奏した感触を基準にしてどのようなベロシティカーブに調整していくかを決めると良いでしょう。

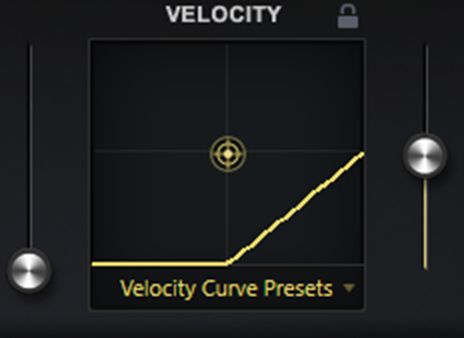

最初の設定例は、左側のスライダーを0、右側のスライダーを0.5にした状態です。

図2

この設定でMIDIキーボードを弾いてみるとベロシティ(=鍵盤を弾く強さ)の値が64までの強さで弾いてもわずかな小さい音が聴こえるだけですが、64を超えていくと次第に音が大きくなっていくものの、ベロシティ値が127になっても発音される音の大きさは64の大きさとなります。

実際にこの設定にすると、MIDIキーボードを弱く弾いていると小さい音で、強く弾いても音の大きさがベロシティ値=64(デフォルト設定の半分程度)の音の大きさしか聴こえないことになります。

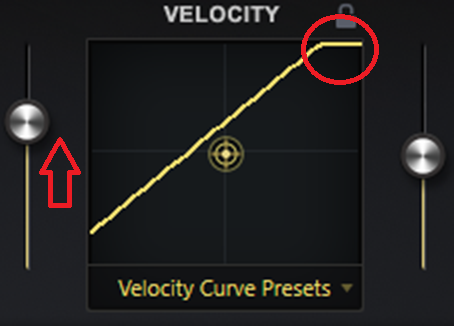

そこで、設定を行う場合には、デフォルトのベロシティカーブの状態から最初に一番弱く弾いた状態でどれ位の大きさにしたいかを左側のスライダーを上方向に動かし、演奏時の一番弱く弾いた状態で意図する音の大きさの位置を決めます。この時に最大値の発音するベロシティ値も127から小さい値の方向にシフトしてきます。

図3:最小値を設定する際に左側のスライダーを動かすと、最大値の到達ポイントも127より小さい値に移動してくる。

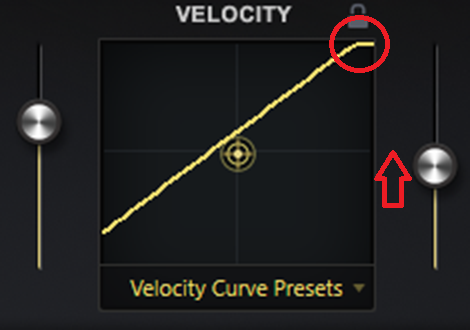

続いて今度は一番大きい強さでMIDIキーボードを演奏した際に最大値になるように右側のスライダーを適宜調整します。

図4:最大値の到達値を右側のスライダーを調整して設定した状態。

これで最小値と最大値の設定ができましたので、普段演奏しているフレーズをいくつか弾いて、音色が演奏に応じた表現になっているか確認します。

この時のポイントは最小と最大値の間となる中間値のレスポンスが自然な感じで演奏できているかどうかをチェックし、それを踏まえて画面上の中央に配置されている点が二重環で囲まれている部分(コントロールポイント)をマウスでドラッグしつつ、カーブの形を調整します。

この調整は設定したら、演奏をしてチェックし、再度調整する、といったルーティングを何度か繰り返して、満足いくまで調整すると、使用するMIDIキーボードとKeyScapeの発音レスポンスのマッチングが最適な状態になるでしょう。

図5:赤い丸印で囲んだ部分がコントロールポイントとなる。これを調整し、カーブの最適化を行う。

最後に設定したベロシティカーブは、保存していつでも呼び出せるようにしておきましょう。

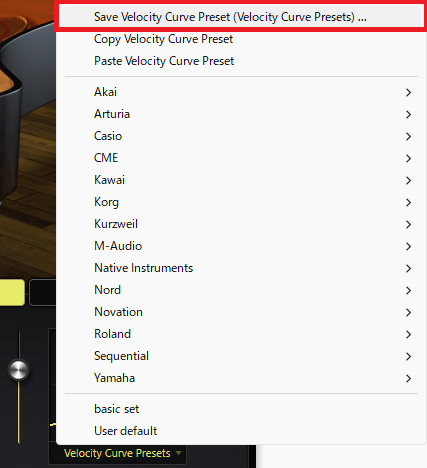

図6

手順はベロシティカーブのプリセット名が表示されている部分をクリックし、「Save Velocity Curve Preset」を選択すると、保存を促すダイアログが表示されますので、プリセット名を付けて保存をクリックすれば完了です。

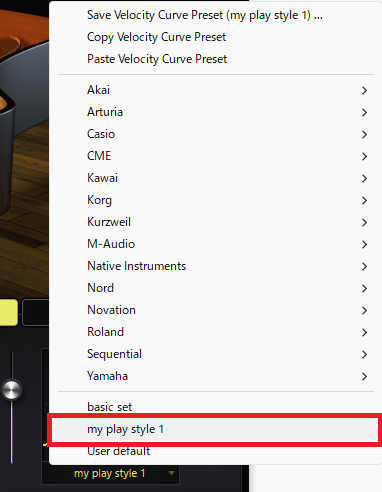

設定が保存されると、図のようにリストの下部に追加されます。

図7:プリセットリスト上にベロシティカーブ名が表示され、ユーザープリセットとして登録できたことが確認できる。

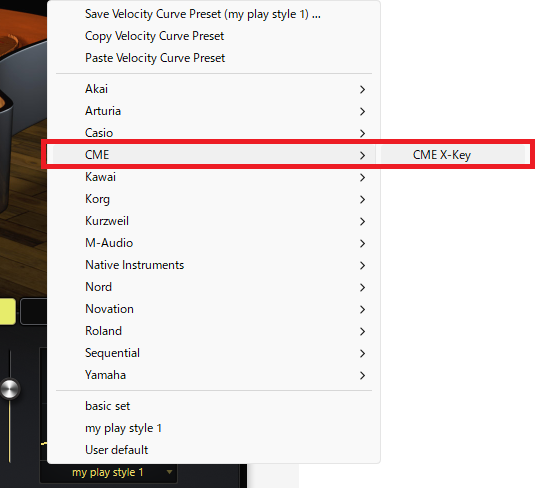

なお、KeyScapeにはいくつかのキーボードに最適化されたベロシティカーブのプリセットも用意されています。

このリストにモデル名が表示される場合には、最初にそれを選んでから一連の手順を行い、調整を進めていくのも良いでしょう。

図8:各社メーカーのモデル名がこのリスト上から選べる。ここではCMEのXkeyを選択している状態。