昨年より弊社で新たに取り扱いを開始したソフトウェア・ブランドRob Papen。まさに唯一無二ともいえるサウンドを武器に、世界中のアーティストに愛されてきました。

そんなRob Papen 製品の中で、最も万能といわれるシンセサイザーが「BLUE」です。BLUEにはFMシンセ、フェーズ・ディストーション・シンセ、波形整形シンセ、減算シンセといったあらゆるシンセサイズ方式が搭載されています。そのため、BLUEで生み出せるサウンドのバラエティは、Rob Papen 製品の中でも群を抜いています。

▶ Spica Headphone -Tokyo feat.miku[Official]

日本では、GARNiDELiAのtokuさんもBLUEを愛用されており、以下の楽曲では数多くのパートで、BLUEが使用されています。

作曲時の右腕になってくれるBLUEですが、このたびサウンド・クオリティと使いやすさは保ったまま、より低価格となって新たにBLUE LEが登場しました!

お値段をご覧いただいた方は、かなり驚かれたと思います。なんといっても、1万円を大幅に切っているソフトウェア・シンセサイザーはそうそうありません。しかもこのBLUE LE日本限定発売です!

BLUE「LE」という名称のため、お試し版シンセサイザーと捉えられてしまうかもしれませんが、BLUE LEのサウンド・クオリティは、プロの現場でも即戦力となりうるサウンドです。

それもそのはず。BLUEとBLUE LEは、プリセットの数が減少していたり、一部の機能の設定が変更できないといった違いのみ! プリセットの数が少ないといっても、BLUE LEのプリセットは1000を超えているので、十二分にあらゆるジャンルに対応可能です。

今回は、このBLUE LEについてご紹介していきます。

BLUE LEの操作性

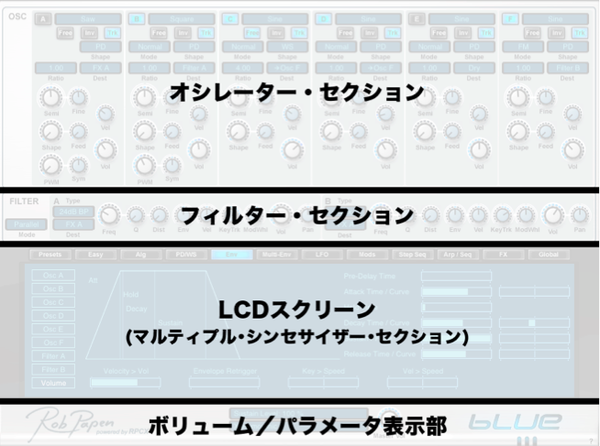

BLUE LEのインターフェイスを確認しましょう。

▶ インターフェイス

BLUE LEのインターフェイスは、とてもシンプル。上からオシレータ・セクション、フィルタ・セクション、LCDスクリーン、ボリューム/パラメータという構成です。LCDスクリーンでは、BLUE LEの各機能の設定が変更できます。

例として、Global画面を見てみましょう。

大きい画面で見やすく、分かりやすい機能名称のため、各機能の詳細を把握することができますね。これから、BLUE LEの各機能についてご説明していきますが、LCDスクリーンがあることにより、各機能の設定が本当に分かりやすくなっています。このLCDスクリーンも、BLUE LEが使いやすいとおすすめできる要因の一つです!

プリセット

では、BLUE LEのプリセットを見てみましょう。

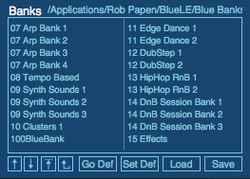

Rob Papen 製品はプリセットが検索しやすいように、Bankごとにプリセットが整理されています。つまり、「音色が似たもの同士に分けられている」ということです。Analog BassやHipHop RnBなど、楽器や楽曲ジャンルが名称として使われていたりと、非常に音色が想像しやすく、音色探しの時間短縮に繋がります。

今、勢いのあるダンスミュージック「DubStep」のBankを用意しているあたりは、さすがRob Papen! ミュージック・シーンの需要をきっちり把握していますね。

Bank:Edge Dance 1 / MeTuner Lead Two

Bank:Tempo Based / Bass connection

Bank:DubStep 1 / BrightFM Dub Bass01

では、プリセットをいくつか試してみましょう!

Pad、リード、ベース・サウンドと、ありとあらゆるサウンドがプリセットに搭載されています。1024個という厳選されたプリセットが搭載されているため、まさに即戦力!

しかし、「プリセットから少し音を変えたいけど、どこを触っていいか分からない」という場合もありますよね。BLUE LEではオシレータ、フィルタ、エフェクト、エンベロープなど、細かな設定が可能なため、シンセサイザーをあまり触ったことのない方は、戸惑ってしまうかもしれません。

そんなときは、BLUE LEのEASY MODEを使いましょう!

EASY MODEでは、プリセットの主要なパラメータを、簡単に変更することができます。LCDスクリーンや、オシレータ・セクション、フィルタ・セクションのパラメータが、1つの画面に集まっている状態です。シンセサイザーにあまり慣れていない方は、プリセットを選び、EASY MODEで音色を調整してください。厳選されたパラメータが集約されているため、音色の調整が簡単に行えます。

クロス・フュージョン・シンセサイザー

冒頭でもお伝えした通り、BLUE LEはあらゆるシンセ方式を採用しているクロス・フュージョン・シンセサイザーです。プリセットを切り替えていただくと、オシレータのアルファベットが点灯・消灯したり、ModeやShapeの表示が変わっていくのが見えます。

これは、アルゴリズム(オシレータ同士の組み合わせ)や変調方式といった、シンセサイザーの出音を決める重要な構造が切り替わっていることを表します。このアルゴリズムや変調方式は、シンセサイザーの構造を熟知していないと扱いが難しく、狙った音を作りにくい部分があります。BLUE LEは、こういった機能が表に出てこないため、難解さを感じさせずに、様々なシンセ方式の音色を楽しむことができます。

そして、注目していただきたいのが、右画像青枠のDest(出力先)の部分! プリセットごとに、FilterやFXだったりと、表示が異なります。

通常のシンセサイザーは、オシレータの出力先はフィルタに固定になっています。しかしBLUE LEはオシレータの出力先を、フィルタであったり、エフェクト、またはマスターアウトにそのまま設定といったことが可能です。同じフィルタでも、オシレータAはフィルタBに、オシレータBはフィルタAに接続といったフィルタの並列接続が可能です。

例として、07 Arp Bank 3のLayer Syncをロードしてみました。Layer SyncのオシレータはAとBの2つだけ使われています。

オシレータのDest部分は、それぞれフィルタA、フィルタBとなっていますね。これは、オシレータAはフィルタBに出力され、オシレータBはフィルタAに出力されるようになっています。そのため、フィルタAとフィルタBは、パラレル(並列)接続の状態です。

▶ パラレル(並列)接続の状態

これを利用して、今から音色をつめていきます。

まずは、07 Arp Bank 3のLayer Syncそのままの音色をお聴きください。

Layer Sync

この音色を基本として、音作りを行っていきます。

では、フィルタA、BのPanを左右に全開に開いてみましょう。そして、オシレータBの波形を矩形波へ、フィルタBのフィルタ・タイプをコム・フィルタに変更します。そうすると、

Layer Sync(フィルタのPanを開いた状態)

オシレータAとBの音が、左右から聴こえる、ステレオ感のある音色に仕上がりました(ヘッドフォンで聴くと、定位がはっきり分かります)。ここからさらに、各オシレータの波形を変更したり、フィルタのTypeを変更していくだけでも、かなりの音色バリエーションが作れますね!

そしてフィルタにも、Destの表示があります。

▶ フィルタにもDestの表示

これは、フィルタからの出力先を、FX(エフェクト)Aに設定するのか、FX Bに設定するのか、FX AとFX Bの両方に設定するのか、FXを通りこしてマスターアウトに設定するのかといったことが選べます。

▶ フィルタからの出力先を設定

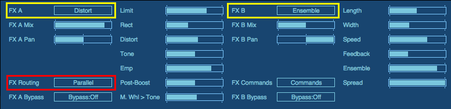

では、先ほどの音色を使って、フィルタAの出力先をFX A、フィルタBの出力先をFX Bに設定します。FXもルーティングを直列か並列に設定できるので、今回はFX側も並列に設定しました。

FX Aには、「Distort」、FX Bには「Ensemble」をセットし、エフェクトの細かなかかり具合を調整すると、

Layer Sync(異なるエフェクトに設定)

さらにステレオ感が増し、フレーズにあった音色まで追い込むことができました! 07 Arp Bank 3のLayer Syncというプリセット一つとっても、どこまででも追い込めてしまいます。

このようにBLUE LEはLCDスクリーンによる各機能の把握のしやすさ、厳選されたプリセットと、Bankによるプリセット検索の効率の向上により、とても使いやすく、作曲に没頭できると思います。

また、クロス・フュージョン・シンセによる数多くのシンセ方式の採用、オシレータなどの出力先を変更できるといった自由度を兼ね備えていて、簡単に音色を追い込むことが可能です。

まさにどういった使い方も可能な万能シンセサイザー、BLUE LE!

一度でもBLUE LEを触ったら、もうBLUE LEから離れられません!

投稿者:Support U

- 投稿記事:Serato DJ Introは他のDJソフトウェアと何が違うのか?

- 投稿記事:黄色いシンセSledgeの可能性

- 投稿記事:シンセヒーローへの道 目次

- 投稿記事:ロックとテクノロジーの融合

- 投稿記事:音楽的なスピーカーとは?

- 投稿記事:BLUE – 天空より高い可能性

- 投稿記事:WAVEシリーズを相棒に多くの感動を!